産油国の詩(ポエム)は叫びのよう

2016年9月の「アルジェ合意」でOPECプラスの構想が固まり、同年12月の「ウィーン合意」でOPEC加盟国と一部の非加盟国が合意し、OPECプラスが誕生しました。この時の思想は今でも引き継がれています。実際に、7年が経過した2023年12月の会合でもこれらが「再認識」されました。

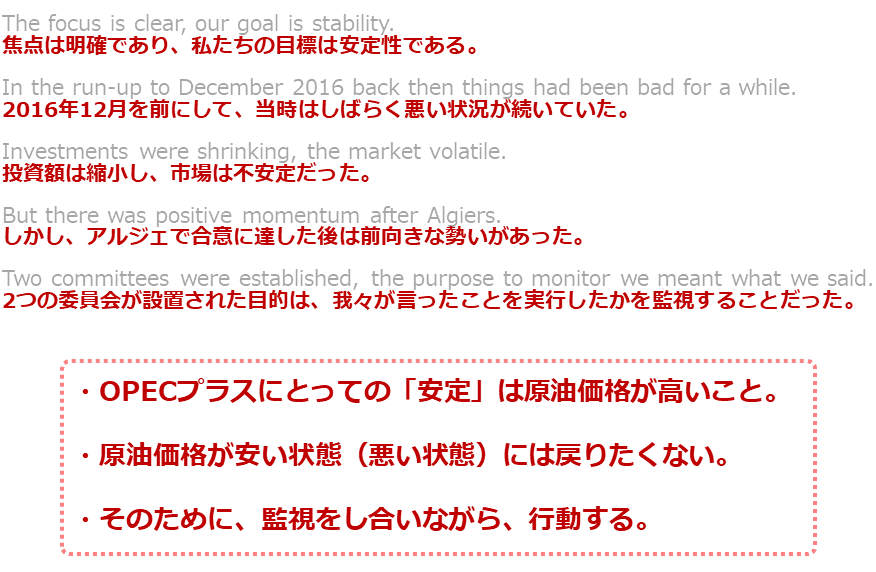

長く続くOPECプラスの行動の原点が、彼らが2019年7月に公表した詩(ポエム)に集約されています。以下はその抜粋と日本語訳です。彼らの目的は「安定」です。大変にシンプルです。2016年のアルジェ合意前の環境を「悪い状態」としていることから、安い原油価格を望んでいないことが分かります。逆に原油価格が高いことが、彼らにとっての「安定」だと言えます。

そして目的達成のために、お互い監視をし合いながら、行動することが書かれています。原油価格を高くして安定的な環境を手に入れるためであれば、監視し合う、ある意味厳しい環境に身を置くことも辞さない、というのが彼らの考え方です。

協調減産開始後、アンゴラやエクアドルなど、OPECを脱退した国はいくつかありますが、このような環境に合わなくなったことが脱退の主な要因だと考えられます。アンゴラは2025年12月までの生産枠の設定が済んでいた(減産を続ける用意はあった)にも関わらず脱退しました。

OPECの資料を確認する限り、減産を厳密に行うために全体的に行われた原油生産量の評価の仕組みの変更が、アンゴラ自身にとって不利だったためだと、考えられます。報じられているような、「OPECプラスの足並みの乱れ」ではなく、組織として減産を厳格に守ろうとするルールに合わなくなったため、であると考えられます。

図:「協力宣言の詩」(抜粋)2019年7月2日の会合で確認

2016年12月(ウィーン合意)を前にして、当時はしばらく悪い状態が続いていた、との記載があります。原油価格がどのくらい安いと悪いと感じるのでしょうか。

以下は世界の原油価格(主要三油種の年間平均)の推移です。2016年は40ドル近辺でした。彼らはこうした価格帯を大変に嫌っていると言えます。こうした価格に戻りたくないため、監視をし合いながら厳格に減産を行っているのです。この点が、実際の生産量が生産量の上限を上回る可能性が低いと考える理由です。

図:世界の原油価格(主要三油種の年間平均) 単位:ドル/バレル

先ほどの、しばらく悪い状態が続いていた(things had been bad for a while)、を読み返すと、筆者には「二度とあのような状態には戻りたくない」「戻らなくてよいように、いかなる苦労を惜しまない」という覚悟がにじんで見えます。まさに、この詩(ポエム)は叫びなのだと感じます。

![[今週の株式市場]定まりにくい「相場の視点」で動けない?~一部で話題の米株「暴落サイン」もチェック~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/b/160m/img_2b5a074cc6a3e935645125fb974dffcf59165.jpg)

![[動画で解説]日銀は7月に利上げするのか?~6月の「主な意見」はタカの仮面をかぶったハト~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/4/f/498m/img_4f9669d531761893e51117e54368bed268571.jpg)

![[動画で解説]【S&P500絶好調?】米国株にちょっと待った...!おすすめは高配当株?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/d/498m/img_6d4054af6e575aeb2ec2095a387af5f195423.gif)

![[動画で解説]中央銀行が金(ゴールド)に注目する理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/0/498m/img_6089b787f7e34f1088254bc0e9ff6a5757164.jpg)

![[動画で解説]米雇用統計、ここ半年で152万人増、78万人減、どっちが本当?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/f/c/498m/img_fc6893bdc6cf48406c1d1532e3c613ee72018.jpg)

![[今週の株式市場]定まりにくい「相場の視点」で動けない?~一部で話題の米株「暴落サイン」もチェック~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/c/356m/img_3ced56ba94532c6502d1b6fd2ba5ea0d34164.jpg)

![[動画で解説]決算レポート:マイクロン・テクノロジー(今3Qは営業黒字拡大、「HBM3e」出荷開始)、アプライド・マテリアルズ(今期、来期と半導体生産の新技術の寄与が期待できる)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/8/1/160m/img_81e7f17a6cd82652bd8c5bb22b3c3de471354.jpg)

![[動画で解説]「ドル/円、来月は165円か。政府日銀の介入はいつ?」FXマーケットライブ](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/0/b/160m/img_0bbb43fc70cde9a4ae842c3264da1af444138.jpg)