※このレポートは、YouTube動画で視聴いただくこともできます。

著者の吉田 哲が解説しています。以下のリンクよりご視聴ください。

「産油国の詩(ポエム)は高インフレ継続を示唆」

自主減産縮小でも大増産は起きない

OPEC(石油輸出国機構)は現在、一部の非加盟国と共に原油の減産を実施しています。2017年1月にはじまった協調体制を彼ら自身、DoC(協力体制 Declaration of Cooperation)と呼んでいます(自らをOPECプラスとは呼んでいない)。

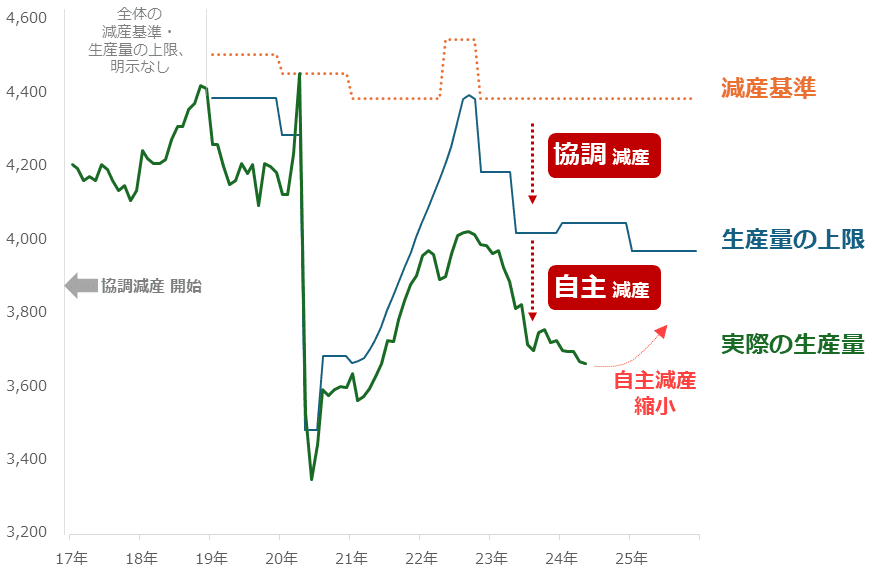

図:OPECプラスの減産(イメージ) 単位:万バレル/日量

減産に参加しているOPECプラスの原油生産量のイメージは上記のとおりです。自主減産を段階的に終了することとなったものの、大幅に順守している状態にある協調減産は2025年12月まで継続することが決まっています。

図のとおり、自主減産が縮小し、仮に生産量が上限一杯に達したとしても、2018年や2019年の生産水準を上回ることはありません。後述しますが、彼らは強い覚悟で減産を行っており、生産量が上限を超えて減産非順守に陥ることはないと、筆者はみています。その意味では、自主減産の縮小が、大幅な供給過剰をもたらす理由にはならないと言えます。

彼らは自らの武器である高い生産シェア(およそ54%、2024年5月時点)を利用し、たくみに生産量を調整したり、世論の隙間を縫ったりしています。原油価格を高止まりさせられるように、細心の注意を払いながら生産活動を行っているのが、今のOPECプラスだといえます。

彼らはなぜ、強い覚悟で減産を行っているのでしょうか。OPECプラスの思想が垣間見える、詩(ポエム)に着目します。

産油国の詩(ポエム)は叫びのよう

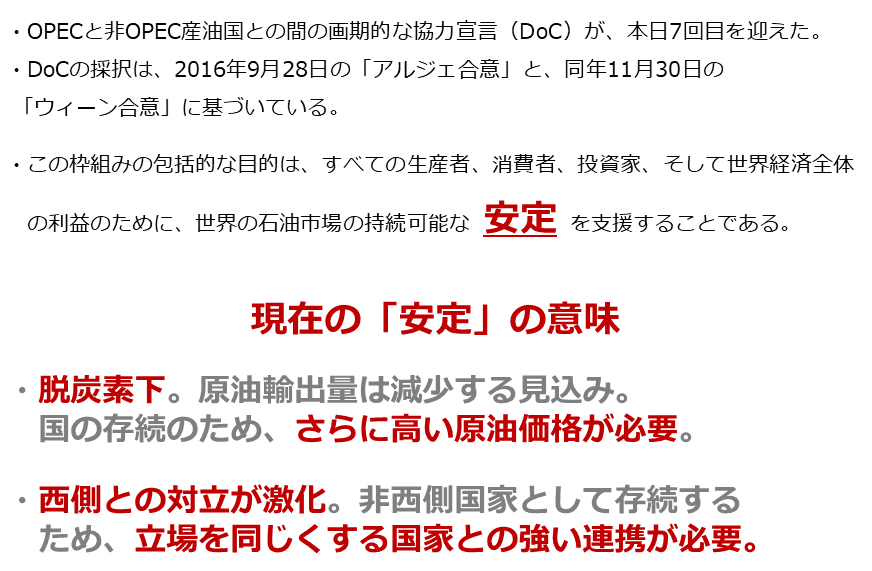

2016年9月の「アルジェ合意」でOPECプラスの構想が固まり、同年12月の「ウィーン合意」でOPEC加盟国と一部の非加盟国が合意し、OPECプラスが誕生しました。この時の思想は今でも引き継がれています。実際に、7年が経過した2023年12月の会合でもこれらが「再認識」されました。

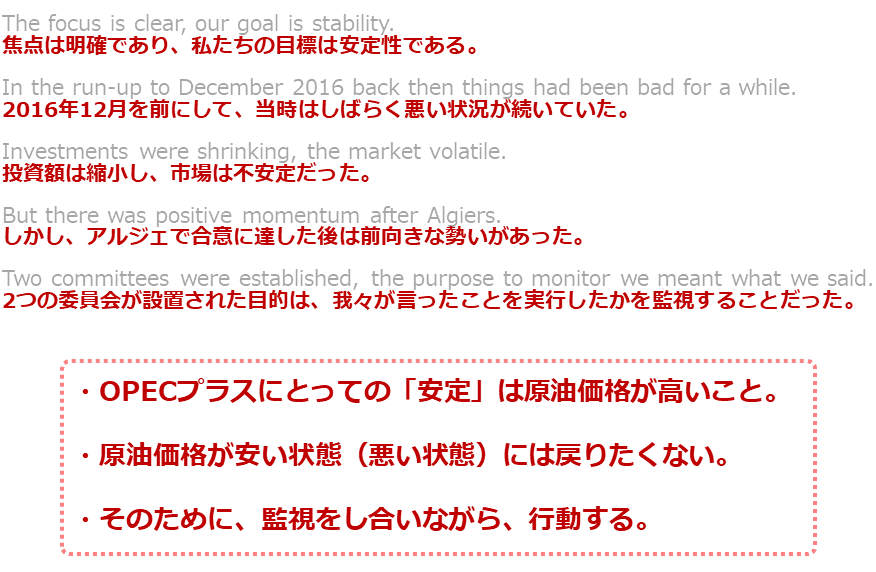

長く続くOPECプラスの行動の原点が、彼らが2019年7月に公表した詩(ポエム)に集約されています。以下はその抜粋と日本語訳です。彼らの目的は「安定」です。大変にシンプルです。2016年のアルジェ合意前の環境を「悪い状態」としていることから、安い原油価格を望んでいないことが分かります。逆に原油価格が高いことが、彼らにとっての「安定」だと言えます。

そして目的達成のために、お互い監視をし合いながら、行動することが書かれています。原油価格を高くして安定的な環境を手に入れるためであれば、監視し合う、ある意味厳しい環境に身を置くことも辞さない、というのが彼らの考え方です。

協調減産開始後、アンゴラやエクアドルなど、OPECを脱退した国はいくつかありますが、このような環境に合わなくなったことが脱退の主な要因だと考えられます。アンゴラは2025年12月までの生産枠の設定が済んでいた(減産を続ける用意はあった)にも関わらず脱退しました。

OPECの資料を確認する限り、減産を厳密に行うために全体的に行われた原油生産量の評価の仕組みの変更が、アンゴラ自身にとって不利だったためだと、考えられます。報じられているような、「OPECプラスの足並みの乱れ」ではなく、組織として減産を厳格に守ろうとするルールに合わなくなったため、であると考えられます。

図:「協力宣言の詩」(抜粋)2019年7月2日の会合で確認

2016年12月(ウィーン合意)を前にして、当時はしばらく悪い状態が続いていた、との記載があります。原油価格がどのくらい安いと悪いと感じるのでしょうか。

以下は世界の原油価格(主要三油種の年間平均)の推移です。2016年は40ドル近辺でした。彼らはこうした価格帯を大変に嫌っていると言えます。こうした価格に戻りたくないため、監視をし合いながら厳格に減産を行っているのです。この点が、実際の生産量が生産量の上限を上回る可能性が低いと考える理由です。

図:世界の原油価格(主要三油種の年間平均) 単位:ドル/バレル

先ほどの、しばらく悪い状態が続いていた(things had been bad for a while)、を読み返すと、筆者には「二度とあのような状態には戻りたくない」「戻らなくてよいように、いかなる苦労を惜しまない」という覚悟がにじんで見えます。まさに、この詩(ポエム)は叫びなのだと感じます。

年々高くなる「安定」の難易度

彼らが求める「安定」は、一定ではありません。2016年の「アルジェ合意」「ウィーン合意」の時代は、価格を上げることで「安定」を手に入れることができました。しかし、今は、原油価格をさらに上げることや、産油国間の結束を強めることが「安定」のために必要になりました。

「安定」を手に入れるための難易度は格段に上がっているのです。背景には、西側諸国が正義と疑わない「脱炭素」と、西側・非西側の「世界分断」があります。脱炭素下は、産油国の原油輸出量が減少し、国の存続が危ぶまれるため、今よりもさらに高い原油価格が必要です(収益を維持するため、数量の減少を単価の上昇で補う必要がある)。

図:OPECと非OPEC産油国の協力宣言が7年経過(2023年12月10日)

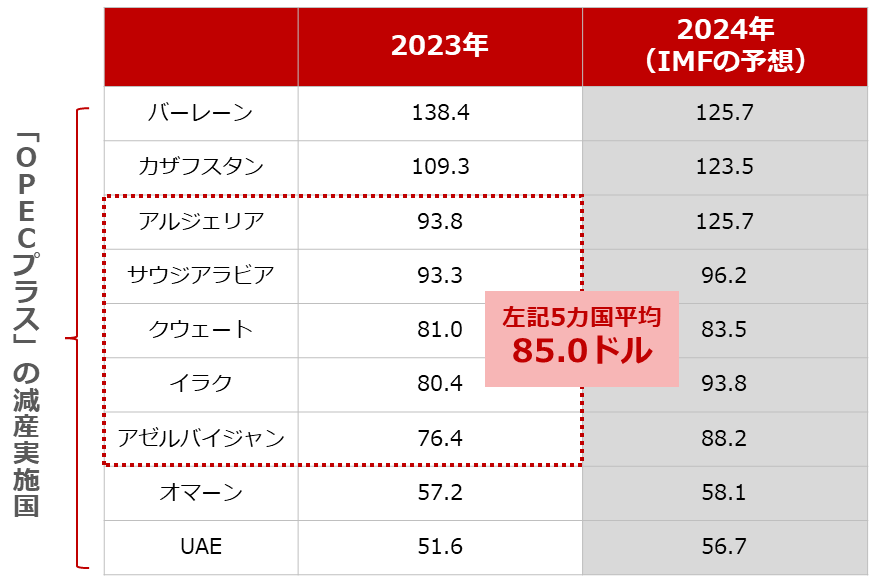

では、産油国は原油価格がいくらであれば満足するのでしょうか。以下は、IMF(国際通貨基金)が集計・公表する、財政収支均衡のために必要な原油価格です。OPECプラスの一員として減産を実施している主要国について、言及されています。

OPECプラス内のOPEC側のリーダー格であるサウジアラビアは「93.3ドル」です。そして、サウジアラビア、アルジェリア、クウェート、イラク、アゼルバイジャンの平均が「85.0ドル」です。

100ドルを超えたり、50ドル近辺でも財政が均衡したりする、やや極端なケースを除けば、85ドルが多くの産油国が「安定」する価格と言えそうです。足元の水準では「安定」しないのです。彼らは「安定」を求め、強い覚悟をもって減産を行っているのです

西側諸国では、石油開発を積極的に行っている企業は環境への配慮がなされていないため投資を控えるようにしよう、プラスチック製品の消費量は減らした方が環境にやさしいのでビニール袋は有料にしようなどと、直接・間接、程度の大小問わず、石油を否定する動きが目立っています。こうした動きがまさに、彼らを不安定にし、彼らを厳格な減産に駆り立てているのだと言えます。

図:主要原油輸出国の財政収支が均衡する時の原油価格 単位:ドル/バレル

OPECプラスも世界分断の渦中にいる

世界で「脱炭素」が進んでいる様子を見て、産油国は何を思ったでしょうか。(西側の)ぜいたくを実現するためにずっと協力してきたのに…西側が買わないのであれば、買ってくれる非西側に売ろう…不要であれば価格をいくら高くしても文句は言われないだろう…同じ境遇の産油国同士、結束を強めよう…などと考えていても、何らおかしくはありません。

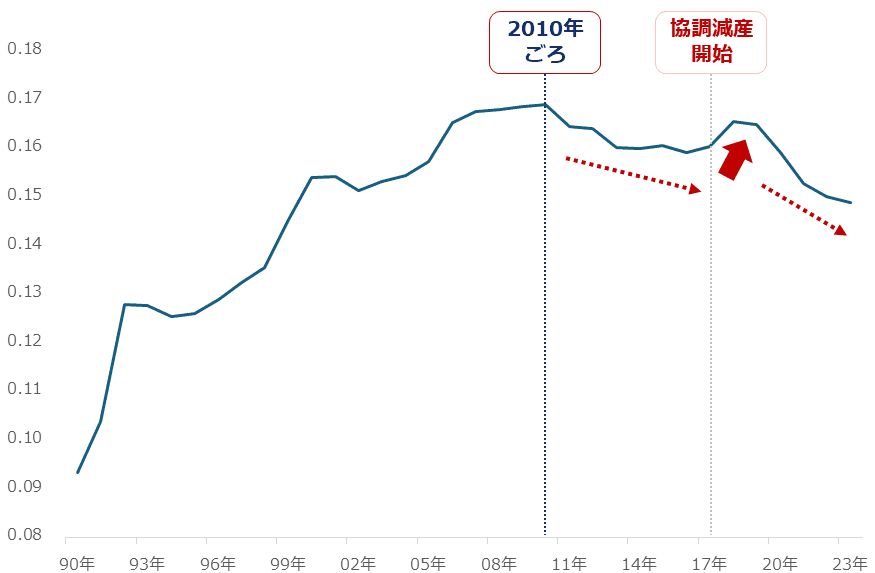

西側と非西側産油国の「脱炭素」に関する考え方の相違は、双方の溝を深めるきっかけとなりました。折しも、西側と非西側の分断が深まり始めた2010年ごろ以降、その流れに倣い、以下の通り、OPECプラスの自由民主主義指数も低下し始めました。自由度・民主度の低下を示す同指数の低下は、OPECプラスの考え方が、西側の考え方と離れてしまったことを示しています。

OPECの資料によると、OPECプラスが協調減産を始めて間もないころ、OPECの要人が米国に行ってエネルギー関連の要人と面談をしたり(米エネルギー情報局や米商品先物取引員会に訪問した記録あり)、西側諸国が起源であるIEA(国際エネルギー機関)の要人と意見交換をしたりしていました。OPECの要人が、ハリケーンが襲来した米国南部の人々に哀悼の意を示した記録すらあります。

図:OPECプラスの自由民主主義指数(平均)

上図の太い赤い矢印は、わずかな期間でしたが、OPECプラスの自由民主主義指数が上昇し、考え方が西側に寄ったことを示唆しています。OPECプラスの要人が盛んに西側と関わりを持っていた時期と重なります。

しかし今、同指数が低下したり、OPECプラスと西側との関係が疎遠になったりしています。最近のOPEC月報に記載されている世界の石油需要の見通しとIEAの同見通しに食い違いが目立っていることや、2022年3月にOPECプラスの原油生産量を評価する際に用いるデータを、IEAから民間2社に変更したことなどは、その一端であると言えます。

安定(原油高)求める動きは長期化

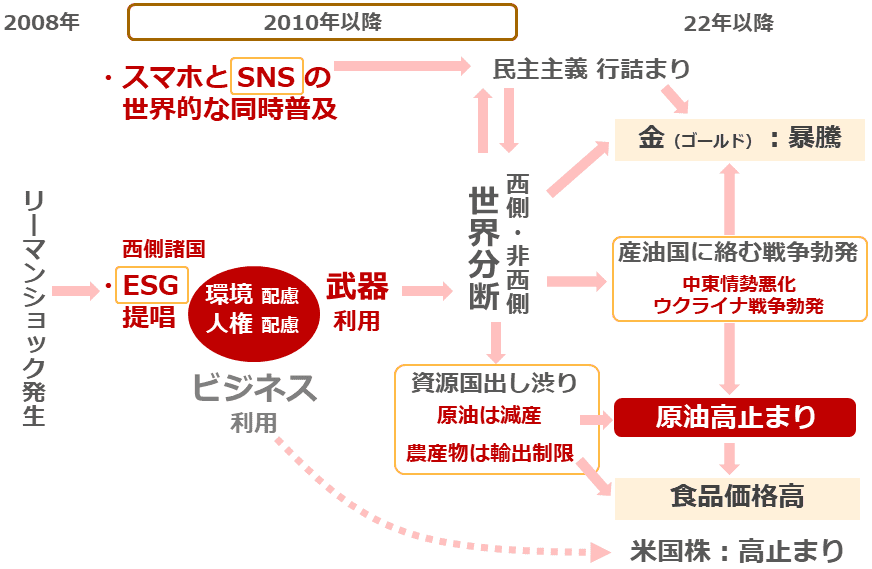

原油価格が高止まりしている一因に、OPECプラスが強い動機(感情論を含め)をもって減産に取り組んでいることが挙げられます。以下は、筆者が考える強い動機が生まれた経緯です。

図:「ESG」「SNS」が原油価格を高止まりさせた経緯

西側と非西側の「世界分断」は、減産(原油の出し渋り)のほか、原油の供給減少懸念を強める戦争の原因でもあります。そして、上図のとおり世界分断は、「ESG」と「SNS」の世界的な普及が一因で発生した可能性があります。

SNSは、大きな選挙の際に、たびたび民主主義の根幹をゆるがす側面を見せてきました(2016年の米大統領選、英国のEU(欧州連合)離脱を問う国民投票など。2024年5月の日本の衆議院補欠選挙もその可能性は否定できない)。ESGについては先述のとおり、石油を一方的に否定し、産油国を傷つけるきっかけになりました。

原油価格を下げたければ、戦争や出し渋り(減産)の一因である世界分断を解消する必要があります。そして世界分断を解消するためには、ESGのスピードを緩めたり、SNSの使用頻度を下げたりする必要があります。

これまで莫大(ばくだい)な投資を続けてきたESGを止めたり、人々の生活のインフラと化したSNSを使わないようにしたりすることは、できるのでしょうか。できないと、筆者は考えます。それはつまり、人類がインフレを止める現実的で有効な手段を持ち合わせていないこと、インフレが長期視点で続くことを示唆していると言えます。

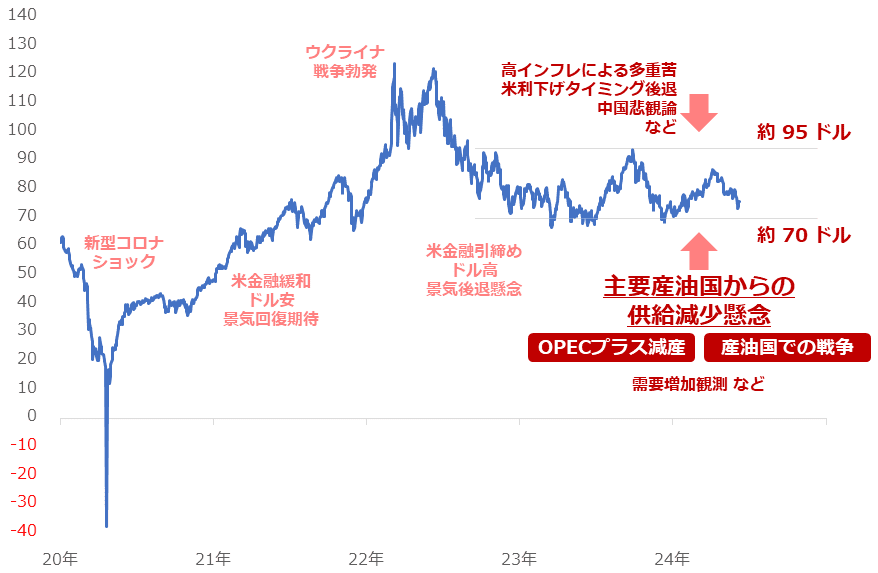

以下のグラフは短期的な値動きを示しています。2022年の後半以降、70ドル前後から95ドル前後という高水準を維持しつつ、小幅なレンジ内で推移しています。小幅なレンジであるのは、材料がないからではなく、上昇圧力と下落圧力が拮抗(きっこう)しているためです。

図:NY原油先物(日足 終値) 単位:ドル/バレル

下落圧力は、インフレが続いていることで経済活動の諸コストが増えたり、FRB(米連邦準備制度理事会)の利下げのタイミングが遅れたりして景気回復が遅れる懸念が浮上していることや、中国の景気減速懸念が根強く残っていることなどが挙げられます。上昇圧力は、主要な産油国からの供給減少懸念(OPECプラスの減産やウクライナ戦争・中東情勢悪化)や、需要が増加する観測が浮上していることが挙げられます。

「脱炭素」や「世界分断」を背景に、強い覚悟をもってOPECプラスが「安定」を求めて減産を続けている以上、原油価格が大暴落する可能性は低いと考えています。インフレは続く、というアイデアをもって投資活動に当たることが必要かもしれません。

[参考]エネルギー関連の投資商品例

国内ETF(上場投資信託)・ETN(NISA(ニーサ:少額投資非課税制度)成長投資枠活用可)

NNドバイ原油先物ブル

NF原油インデックス連動型上場

WTI原油価格連動型上場投信

NNドバイ原油先物ベア

外国株式(NISA成長投資枠活用可)

エクソン・モービル

シェブロン

オクシデンタル・ペトロリアム

海外ETF(NISA成長投資枠活用可)

iシェアーズ グローバル・エネルギー ETF

エネルギー・セレクト・セクター SPDR ファンド

投資信託(NISA成長投資枠活用可)

HSBC 世界資源エネルギー オープン

シェール関連株オープン

海外先物

CFD

本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。