「クイズでわかる!資産形成」(毎週土曜日に掲載)の第34回をお届けします。資産形成をきちんと学びたい方に、ぜひお読みいただきたい内容です。

今日のクイズ:優待廃止の可能性が高い企業はどれ?

個人投資家が株式投資を始める理由として、「株主優待が魅力的だから」は常に上位を占めています。短期的な株式変動に一喜一憂せず、株主優待を楽しみながらじっくり長期投資できればよいと思います。

ただ、そこで気になるのは、近年、急に優待廃止を発表する企業が増えていることです。今日は、どういう企業、どのような優待が廃止になりやすいのか、当てるクイズです。

以下、【1】~【5】のうち、優待廃止を発表する可能性が高い企業は、どれでしょう? 二つ選んでください。

【1】業績や財務が著しく悪化している企業

【2】連続で最高益を更新している企業

【3】消費関連企業

【4】自社製品やサービスを株主優待に提供している企業

【5】「株主平等の原則」に反すると見なされる優待を提供している企業

株主優待とは、上場企業が株主に感謝して贈り物をする制度です。株主への利益配分ではなく、贈り物です。従って、上場企業に優待を実施する義務も、継続する義務もありません。経営陣の考え方が変われば、優待廃止になることもあり得ます。

正解をお教えする前に、まず株主優待の特色について解説します。これからご説明する特色が、近年の優待廃止の原因になっていることもあります。

株主優待は、個人投資家の優遇を目的としている

株主優待制度は、個人投資家にとって、とても良い制度だと思います。なぜでしょう。それは、小口で投資する個人投資家を優遇する一方、大口で投資する機関投資家に不利な内容となっているからです。

買い物をするとき、たくさん買うほど、割引などのメリットを受けやすくなるのが、普通です。そこから連想すると、株主優待制度も、たくさん株を保有している大株主に手厚いと勘違いしてしまいます。

驚くべきことに、優待制度は、大株主を冷遇、小口の個人投資家を優遇する内容となっています。そのため、機関投資家には、株主優待制度に反対しているところが多数あります。

機関投資家にとって不利な内容になっていることを、具体的に見てみましょう。以下は、典型的な優待の一例です。

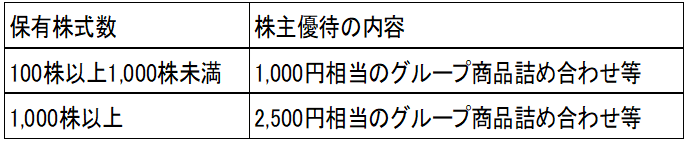

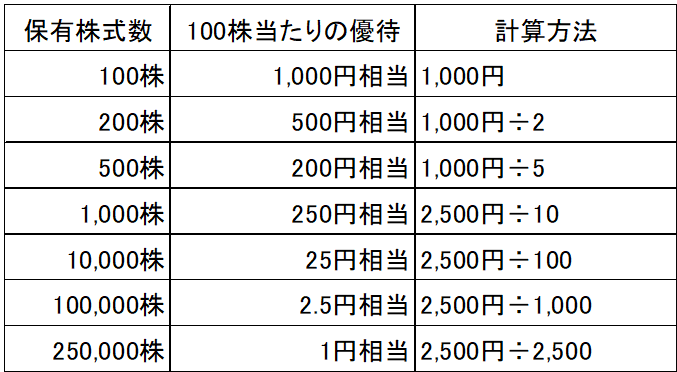

<A社の優待内容>

期末の株主名簿に記載されている株主に以下の自社製品を送る。

上記の優待内容から、100株当たり、どれだけの金額の優待を受けられるか計算したのが、以下の表です。

ご覧いただくと分かる通り、100株当たりの経済メリット享受額は、最小単位(100株)を保有する株主が1,000円で最大です。保有株数が大きい株主は、100株当たりのメリット享受額が小さくなります。

このように、優待制度は、小額投資の個人株主を優遇する内容となっています。個人株主数を増やしたい上場企業が、優待制度を積極活用して、個人株主にアピールしているわけです。

小売り、外食、食品、サービス業では、個人株主がそのままお客さま(会社の製品やサービスの購入者)になることもあるので、広報宣伝活動の一環として自社製品を優待品に積極活用する企業が多数あります。

個人投資家には、とてもうれしい制度ですが、大口の機関投資家には、面白くない制度です。

![[動画で解説]【米国株】NVDA NVDA NVDA 決算からのAI相場](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/9/498m/img_a99e2e3ab1034704f2f060c02adba3aa62018.jpg)

![[動画で解説]【ぽんちよさん】次の目標は3億円!今後も自分の伸びしろに期待【わたしの一番ほしいもの】](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/d/498m/img_ad21cfeab88e1204f91761c115ee74bd50474.jpg)

![[動画で解説]日中首脳会談が開催。習近平政権が石破政権に歩み寄る三つの理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/b/498m/img_6b195ba704f93cbaf52c425e486a004045307.jpg)

![[動画で解説]【米国株】NVDA NVDA NVDA 決算からのAI相場](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/9/160m/img_a99e2e3ab1034704f2f060c02adba3aa62018.jpg)

![[動画で解説]【ぽんちよさん】次の目標は3億円!今後も自分の伸びしろに期待【わたしの一番ほしいもの】](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/d/160m/img_ad21cfeab88e1204f91761c115ee74bd50474.jpg)

![[動画で解説]日中首脳会談が開催。習近平政権が石破政権に歩み寄る三つの理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/b/160m/img_6b195ba704f93cbaf52c425e486a004045307.jpg)