経済学者やアナリストはアイドルなのか!?

ここで思い浮かぶのが、「経済学はどのように世界を歪めたのか」(森田長太郎著 ダイヤモンド社)にある記述です。関連する箇所を筆者なりにまとめると、1970年代を中心とした米国、1990年代以降の日本で、経済学者が積極的に社会と関わり政策に影響を及ぼす動きが目立ち、表舞台に出た経済学者の一部は「アイドル視」された、となります。筆者が以前、日本の市場関係者の重鎮から、アナリストは芸能人でなければならないと、話していただいたことと一致します。

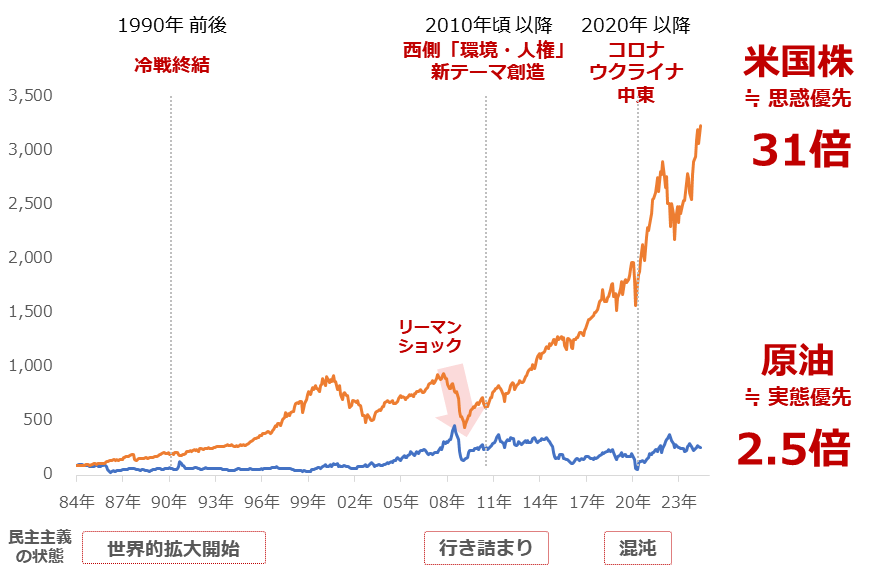

アイドルや芸能人は「民意の体現者」です。経済学者やアナリストがアイドルなのであれば、経済学者やアナリストが民意の集合体ともいえる市場に、決定的な影響を与えていることになります。その最たる例が、米国の株価指数です。売り手(供給)と買い手(需要)が拮抗(きっこう)しやすい原油相場と比較すると、一目瞭然です。

以下のとおり、米国の株価指数は、経済学者やアナリストによる民意を体現しようとする働きかけを反映するかのように、いかなるショックが起きようと、上昇し続けています。これはまさに、アイドル・芸能人のような民意を体現しようとする経済学者・アナリストのなせる業といえるでしょう。

図:S&P500種指数と原油相場の推移(1984年1月を100として指数化)

戦争が勃発した2022年、多くのアナリストが急騰を言及したものの、金(ゴールド)相場がほどなくして下落したことを考えれば、金(ゴールド)市場においては、アナリストはアイドルにはなれないといえるでしょう。

金(ゴールド)や原油、穀物などのコモディティ市場は、株式のような上昇が正義の世界ではありません。このことは、コモディティ市場において、情報の受け手が「見たい」、情報の発信者が「見せてあげたい」と、両者の思惑がどんなに一致しても、それが実現するかどうか分からないことを意味します。

余談ですが筆者は、過去の常識にとらわれずに、芸能人やアイドルのような感覚にならず(それがどのような感覚なのか想像もつきませんし)、データに基づいた分析を重視し、できるだけ中立的な立場でいるようにしています。それが、コモディティアナリストの誇りであると、信じているからです。

![[今週の株式市場]定まりにくい「相場の視点」で動けない?~一部で話題の米株「暴落サイン」もチェック~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/b/160m/img_2b5a074cc6a3e935645125fb974dffcf59165.jpg)

![[動画で解説]日銀は7月に利上げするのか?~6月の「主な意見」はタカの仮面をかぶったハト~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/4/f/498m/img_4f9669d531761893e51117e54368bed268571.jpg)

![[動画で解説]【S&P500絶好調?】米国株にちょっと待った...!おすすめは高配当株?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/d/498m/img_6d4054af6e575aeb2ec2095a387af5f195423.gif)

![[動画で解説]中央銀行が金(ゴールド)に注目する理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/0/498m/img_6089b787f7e34f1088254bc0e9ff6a5757164.jpg)

![[動画で解説]米雇用統計、ここ半年で152万人増、78万人減、どっちが本当?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/f/c/498m/img_fc6893bdc6cf48406c1d1532e3c613ee72018.jpg)

![[今週の株式市場]定まりにくい「相場の視点」で動けない?~一部で話題の米株「暴落サイン」もチェック~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/c/356m/img_3ced56ba94532c6502d1b6fd2ba5ea0d34164.jpg)

![[動画で解説]決算レポート:マイクロン・テクノロジー(今3Qは営業黒字拡大、「HBM3e」出荷開始)、アプライド・マテリアルズ(今期、来期と半導体生産の新技術の寄与が期待できる)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/8/1/160m/img_81e7f17a6cd82652bd8c5bb22b3c3de471354.jpg)

![[動画で解説]「ドル/円、来月は165円か。政府日銀の介入はいつ?」FXマーケットライブ](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/0/b/160m/img_0bbb43fc70cde9a4ae842c3264da1af444138.jpg)