情報の受け手と発信者が生む「経済の歪み」

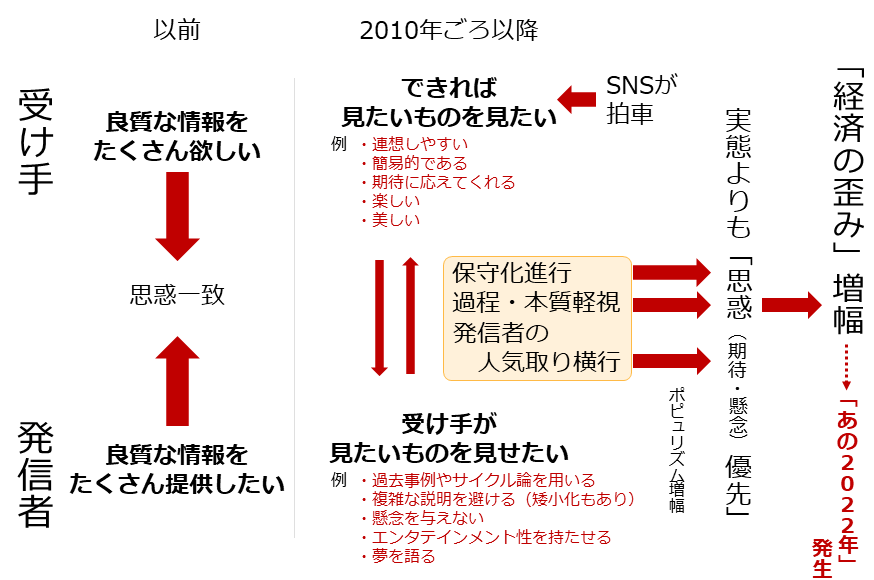

では、「あの2022年」はどこから来たのでしょうか。価格推移という実態と市場関係者の思惑が食い違う、経済の歪み(ゆがみ)とも言える「あの2022年」は、以下の経路で生じたと筆者は考えています。近年、情報の発信者と受け手の関係に大きな変化が生じており、こうした変化が、多くの市場関係者に「あの2022年」の金(ゴールド)価格が上昇したと思い込ませた一因となったと、筆者は考えています。

図:近年の情報の発信者と受け手の関係(筆者イメージ)

スマートフォンの世界的な普及とともにSNSや動画サイトが台頭し始めた2010年ごろ以降、情報の受け手は無意識にこれまで以上に「できれば見たいものを見たい」と思うようになりました。SNSでは同じ考えを持った人同士が活発に意見を交換したり、動画サイトでは過去の閲覧履歴などを基にしたおすすめ動画が表示されたりして、「いつでも、見たいものを見ることができる」ようになりました(スマートフォンの中毒性の一つ)。

「いつでも、見たいものを見ることができる」がもたらした大きな影響(中毒性の弊害)の一つが、「見たくないものを見ない」人が増えたことです。情報の発信者はこうした流れを感じ取り、これまで以上に「受け手が見たいものを見せてあげたい」と思うようになりました。知らぬ間に、世の中でとてつもない大変化が進行する中で、実態と思惑の乖離(かいり)、つまり「経済の歪み」が大きくなっていきました。

「あの2022年」は、こうした歪みがもたらしたことの一つだと言えます。戦争勃発時、多くの情報の発信者は、「戦争勃発=金(ゴールド)上昇」、「有事の金(ゴールド)買い」といった過去の出来事や言い伝えを基にした、受け手にとって「分かりやすい」情報を発信しました。「受け手が見たいものを見せてあげるため」です。

しかし、複数のテーマが同時進行する現代の金(ゴールド)市場において、米国の利上げがもたらした大きな下落圧力によって、有事ムード起因の上昇圧力は相殺されました。情報の受け手の「見たい」と、情報の発信者の「見せてあげたい」という思惑が一致しても、金(ゴールド)市場では実態が伴わない場合があることが、改めて浮き彫りになりました。

![[動画で解説]【米国株】NVDA NVDA NVDA 決算からのAI相場](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/9/498m/img_a99e2e3ab1034704f2f060c02adba3aa62018.jpg)

![[動画で解説]【ぽんちよさん】次の目標は3億円!今後も自分の伸びしろに期待【わたしの一番ほしいもの】](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/d/498m/img_ad21cfeab88e1204f91761c115ee74bd50474.jpg)

![[動画で解説]日中首脳会談が開催。習近平政権が石破政権に歩み寄る三つの理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/b/498m/img_6b195ba704f93cbaf52c425e486a004045307.jpg)

![[動画で解説]【米国株】NVDA NVDA NVDA 決算からのAI相場](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/9/160m/img_a99e2e3ab1034704f2f060c02adba3aa62018.jpg)

![[動画で解説]【ぽんちよさん】次の目標は3億円!今後も自分の伸びしろに期待【わたしの一番ほしいもの】](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/d/160m/img_ad21cfeab88e1204f91761c115ee74bd50474.jpg)

![[動画で解説]日中首脳会談が開催。習近平政権が石破政権に歩み寄る三つの理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/b/160m/img_6b195ba704f93cbaf52c425e486a004045307.jpg)