※このレポートは、YouTube動画で視聴いただくこともできます。

著者の吉田 哲が解説しています。以下のリンクよりご視聴ください。

「産油国の詩(ポエム)は高インフレ継続を示唆」

自主減産縮小でも大増産は起きない

OPEC(石油輸出国機構)は現在、一部の非加盟国と共に原油の減産を実施しています。2017年1月にはじまった協調体制を彼ら自身、DoC(協力体制 Declaration of Cooperation)と呼んでいます(自らをOPECプラスとは呼んでいない)。

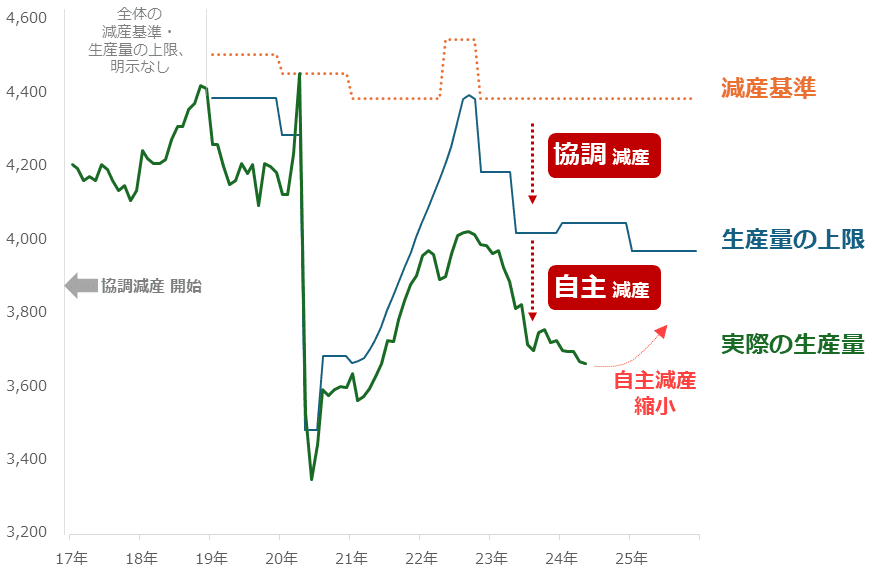

図:OPECプラスの減産(イメージ) 単位:万バレル/日量

減産に参加しているOPECプラスの原油生産量のイメージは上記のとおりです。自主減産を段階的に終了することとなったものの、大幅に順守している状態にある協調減産は2025年12月まで継続することが決まっています。

図のとおり、自主減産が縮小し、仮に生産量が上限一杯に達したとしても、2018年や2019年の生産水準を上回ることはありません。後述しますが、彼らは強い覚悟で減産を行っており、生産量が上限を超えて減産非順守に陥ることはないと、筆者はみています。その意味では、自主減産の縮小が、大幅な供給過剰をもたらす理由にはならないと言えます。

彼らは自らの武器である高い生産シェア(およそ54%、2024年5月時点)を利用し、たくみに生産量を調整したり、世論の隙間を縫ったりしています。原油価格を高止まりさせられるように、細心の注意を払いながら生産活動を行っているのが、今のOPECプラスだといえます。

彼らはなぜ、強い覚悟で減産を行っているのでしょうか。OPECプラスの思想が垣間見える、詩(ポエム)に着目します。

![[今週の日経平均と株式市場]バイデン撤退で荒れる米国市場、「カオス」相場の乗り切り方](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/b/160m/img_2b5a074cc6a3e935645125fb974dffcf59165.jpg)

![[動画で解説]【米日株/ドル円】金利大転換 負のスパイラル](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/8/f/498m/img_8fbfc279050ee52c4455a50cb255123266911.jpg)

![[動画で解説]【再現性あり】新NISAで毎月10万円の不労所得戦略!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/1/498m/img_712b2a3f8e92e675a04bea2219b5a6f289395.gif)

![[動画で解説]次の節目は2029年?中国「三中全会」で見えた8つのポイント](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/5/1/498m/img_511b8885e7a23cb985eaf2cbedd16f0b44407.jpg)

![[動画で解説]投資詐欺にだまされないで!怪しい投資話のありがちポイント3選](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/d/498m/img_2d310c68f0e43c0c8d7958574e373aea44780.jpg)

![[動画で解説]桐谷さんの優待生活に突撃!#2 ~桐谷さん、パンパンの優待財布、中身を見せてください!~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/e/5/160m/img_e524c4f2812a5f8075a30476512fbf6a66116.jpg)

![[動画で解説]決算レポート:ASMLホールディング(受注が小幅回復。会社側は2025年への強い見方を示す)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/c/e/160m/img_ce6a4295321b1700868a384a3e2aa8d944219.jpg)