なぜ「ウクライナ危機」は起きたのか!?

1回目の「全般編」は、2回目の「基礎編」、3回目の「詳細編」の土台となる事柄です。足元のエネルギーを大きく揺るがしている「ウクライナ危機」をメインテーマとして、進めます。

表面的には、ウクライナ危機は、ロシアがNATO(北大西洋条約機構)(西側諸国の軍事同盟)に加盟しようとしたウクライナをけん制するために侵攻して勃発した、といわれていますが、動機を深掘りするとさまざま事象が浮かび上がってきます。

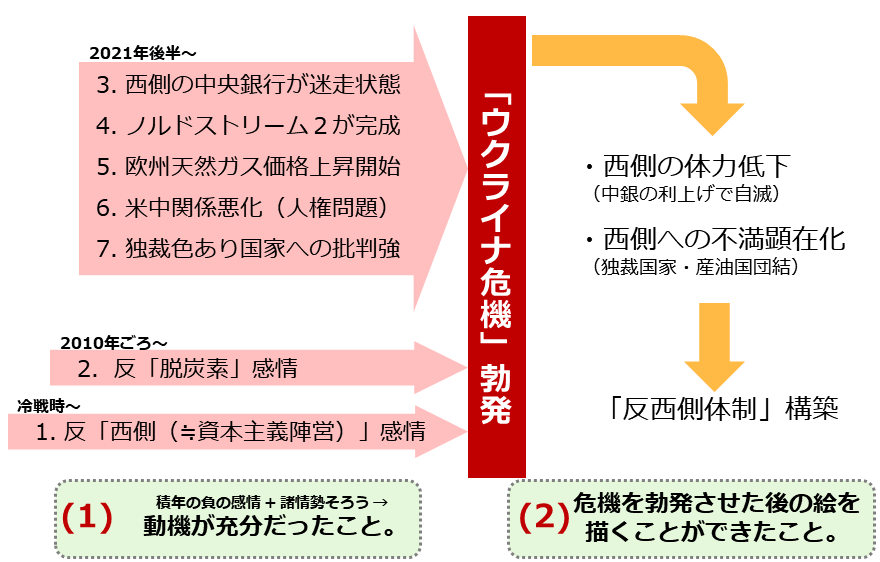

同危機が起きた背景には、#1 動機が十分だったこと、#2 危機を勃発させた後の絵を描くことができたこと、の2点が挙げられると筆者は考えています。具体的には以下のとおりです。

#1 動機が十分だったこと

積年の負の感情

1.反「西側(≒資本主義陣営)」感情。冷戦開始後から「西側(≒資本主義陣営)」に対する負の感情が底流していた。

2.反「脱炭素」感情。2010年ごろから西側で目立ち始めた「脱炭素(≒化石燃料否定)」に対する負の感情が底流していた。(ロシアは世界屈指の化石燃料生産国)

そろった諸情勢(2021年後半~)

3.西側の中央銀行が迷走状態。FRB(米連邦準備制度理事会)(米国の中央銀行にあたる機関)がインフレの動向を見誤った。(危機を勃発させてインフレを加速させれば)利上げにやっきになり、米国経済が混乱する可能性が浮上した。

4.ノルドストリーム2が完成。ロシアとEU(ドイツ)を結ぶ天然ガスパイプライン「ノルドストリーム2」が完成した。(危機を勃発させることで)供給増加を期待するEU自身に「買わせない」姿勢を取らせ、EUを混乱させられる状態にあった。

5.欧州天然ガス価格上昇開始。寒波などの影響で欧州の天然ガス価格が高騰し始めていた。(危機を勃発させることで)さらなる高騰を引き起こし、EUを混乱させられる状態にあった。

6.米中関係悪化(人権問題)。ウイグル自治区や香港の人権問題について米国の干渉が目立ち始めた。米中関係悪化を機に、ロシアと陸続きで世界最大の消費国である中国との関係を緊密にできる道筋が見えつつあった。

7. 独裁色あり国家への批判強。米国による人権問題への指摘が拡大する中、世界各地の独裁国家への風当たりが強くなり始めていた。ロシアが他の独裁色が強い国々と徒党を組む動機が強まりつつあった。

図:ウクライナ危機が勃発した背景

出所:筆者作成

#2 危機を勃発させた後の絵を描くことができたこと

・西側の体力低下。(危機を勃発させてインフレを加速させれば)西側の中銀が利上げにやっきになり、政治・経済が混乱して自滅することが予測できた。

・西側への不満顕在化。「脱炭素≒化石燃料否定」に反発する感情をいだく産油国・産ガス国、人権問題指摘に奔走する米国に反発する感情をいだく独裁国家などが、危機勃発を機に団結できることが予測できた。

・危機を勃発させることでこうした動きが生じ、「反西側体制」が構築されることが予測できた。

※西側とは、冷戦時代にできた、旧ソ連を中心とした社会主義陣営に対するグループのこと。米国や欧州の主要国で構成。広い意味では日本も含まれる。資本主義陣営ともよばれる。

![[今週の株式市場]定まりにくい「相場の視点」で動けない?~一部で話題の米株「暴落サイン」もチェック~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/b/160m/img_2b5a074cc6a3e935645125fb974dffcf59165.jpg)

![[動画で解説]日銀は7月に利上げするのか?~6月の「主な意見」はタカの仮面をかぶったハト~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/4/f/498m/img_4f9669d531761893e51117e54368bed268571.jpg)

![[動画で解説]【S&P500絶好調?】米国株にちょっと待った...!おすすめは高配当株?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/d/498m/img_6d4054af6e575aeb2ec2095a387af5f195423.gif)

![[動画で解説]中央銀行が金(ゴールド)に注目する理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/0/498m/img_6089b787f7e34f1088254bc0e9ff6a5757164.jpg)

![[動画で解説]米雇用統計、ここ半年で152万人増、78万人減、どっちが本当?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/f/c/498m/img_fc6893bdc6cf48406c1d1532e3c613ee72018.jpg)

![投資も後押しした資産1億円の形成術 絶対仕事辞めるマンさんインタビュー[後編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/2/356m/img_a2fee9568e508c2ebf8236f37f709e4051962.jpg)

![[今週の株式市場]定まりにくい「相場の視点」で動けない?~一部で話題の米株「暴落サイン」もチェック~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/c/356m/img_3ced56ba94532c6502d1b6fd2ba5ea0d34164.jpg)

![[ふるさと納税]2024年6月の人気返礼品トップ10](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/d/160m/img_6dc11da207b71933528279732e22679563390.png)

![投資も後押しした資産1億円の形成術 絶対仕事辞めるマンさんインタビュー[後編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/2/160m/img_a2fee9568e508c2ebf8236f37f709e4051962.jpg)

![モヤシ、豆腐を駆使した極端な「節約飯」がXで話題に。「蓄積型億り人」絶対仕事辞めるマンさんインタビュー[前編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/1/1/160m/img_117a4d089792a3412aaf7f6aefd358cf50732.jpg)