減産継続は、長期視点で相場を下支えするため

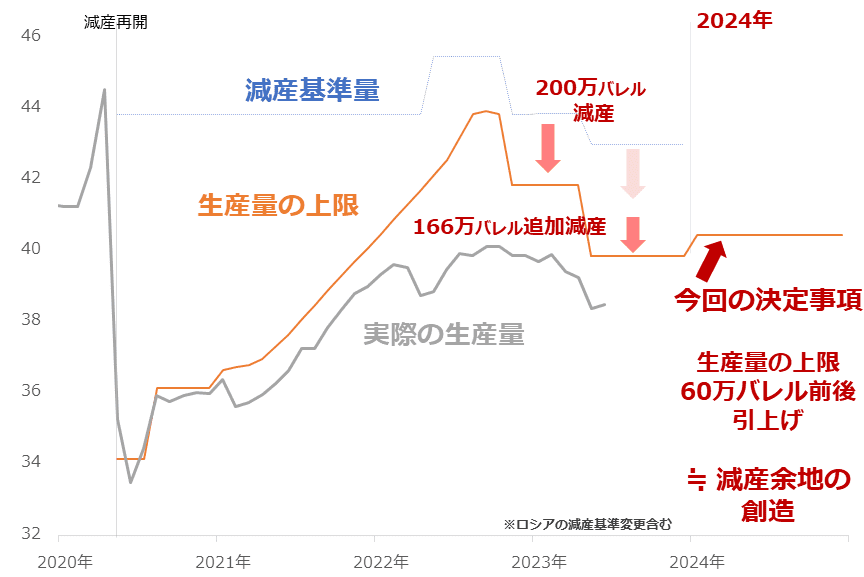

以下は、減産実施国(20カ国※)の原油生産量、減産時の基準量、生産量の上限です。自主減産は全体の取り決めと別であるため、報じられているサウジアラビアによる日量100万バレル/日量(以下日量)の自主減産は含まれていません。

※OPECプラス(23カ国)のうち、リビア、ベネズエラ、イランの3カ国は減産に参加していない。このため、生産量の上限は適用されていない。

2024年の生産量の上限(オレンジ線)は、今回の会合で決定した4,046万バレルです。今年4月の会合で決定した、今年の5月から12月までの追加減産(166万バレル)分とロシアの減産基準量の下方修正(1,100万バレル→1,013万バレル※)を考慮した、現在の生産量の上限(今年12月まで)は、筆者の推定でおよそ3,985万バレル/日量です。

※会合の資料に基づき、2023年2月の原油生産量を参照。ライスタッドエナジーのデータより。

4,046万バレルと3,985万バレルの差分のおよそ60万バレル分、今よりも来年の方が多い、つまり今よりも来年の方が、図中の200万バレル減産、166万バレル追加減産の赤矢印で示したような、生産量を大きく変化させずに上限だけを引き下げて減産実施という体をつくる、「表向きの減産」がしやすくなるわけです。

図:減産実施時の減産参加20カ国の原油生産量など(一部筆者推定) 単位:万バレル/日量

「表向きの減産」は、大きな減産をせずとも(減産を)実施すると宣言をするだけで、勝手に反発してくれる市場の性質を利用した策です(実際、4月も今回も、短期視点で原油相場はそのように動いている)。

今回の会合が「長期視点」だったのは、OPECプラスが、来年のいずれかのタイミングで減産を強化する腹積もりであるためだと、考えられます。OPECプラスは、これからも長期視点で、原油相場を下支えしたいと考えていると言えるでしょう。

![投資も後押しした資産1億円の形成術 絶対仕事辞めるマンさんインタビュー[後編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/2/160m/img_a2fee9568e508c2ebf8236f37f709e4051962.jpg)

![[今週の株式市場]定まりにくい「相場の視点」で動けない?~一部で話題の米株「暴落サイン」もチェック~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/b/160m/img_2b5a074cc6a3e935645125fb974dffcf59165.jpg)

![[動画で解説]日銀は7月に利上げするのか?~6月の「主な意見」はタカの仮面をかぶったハト~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/4/f/498m/img_4f9669d531761893e51117e54368bed268571.jpg)

![[動画で解説]【S&P500絶好調?】米国株にちょっと待った...!おすすめは高配当株?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/d/498m/img_6d4054af6e575aeb2ec2095a387af5f195423.gif)

![[動画で解説]中央銀行が金(ゴールド)に注目する理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/0/498m/img_6089b787f7e34f1088254bc0e9ff6a5757164.jpg)

![[動画で解説]米雇用統計、ここ半年で152万人増、78万人減、どっちが本当?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/f/c/498m/img_fc6893bdc6cf48406c1d1532e3c613ee72018.jpg)

![投資も後押しした資産1億円の形成術 絶対仕事辞めるマンさんインタビュー[後編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/2/356m/img_a2fee9568e508c2ebf8236f37f709e4051962.jpg)

![[ふるさと納税]2024年6月の人気返礼品トップ10](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/d/356m/img_6dc11da207b71933528279732e22679563390.png)

![[今週の株式市場]定まりにくい「相場の視点」で動けない?~一部で話題の米株「暴落サイン」もチェック~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/c/356m/img_3ced56ba94532c6502d1b6fd2ba5ea0d34164.jpg)

![[ふるさと納税]2024年6月の人気返礼品トップ10](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/d/160m/img_6dc11da207b71933528279732e22679563390.png)

![モヤシ、豆腐を駆使した極端な「節約飯」がXで話題に。「蓄積型億り人」絶対仕事辞めるマンさんインタビュー[前編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/1/1/160m/img_117a4d089792a3412aaf7f6aefd358cf50732.jpg)