爆食の影響は西側諸国に

世界輸入シェア92%超(2022年)という異常なまでの中国のドリアン爆食は、ベトナムのロブスタコーヒーの生産量を減少させた可能性が高いといえます。ではその影響はどこに出るのでしょうか。

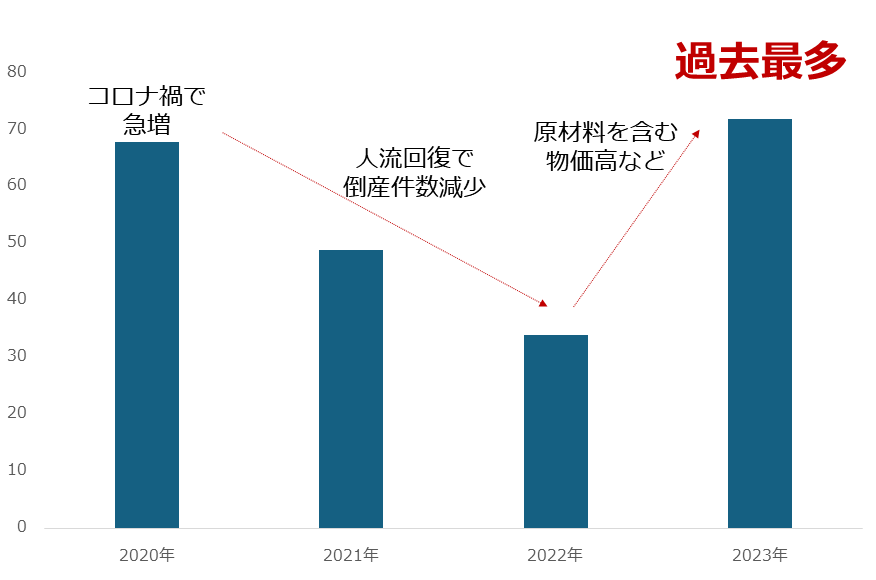

すでに、ロブスタ価格の上昇は、私たち市民が口にするコーヒーの小売価格(コンビニ、ファミリーレストラン、喫茶店などの価格)を押し上げたり、コーヒーの流通に関わる業者の懐事情を悪化させたりしています。以下の通り、2023年の日本のカフェ(喫茶店)の倒産件数は、コロナ禍で人流が急減した2020年の68件を大きく上回る72件となり、過去最高になりました。

図:日本のカフェ(喫茶店)の倒産件数 単位:件

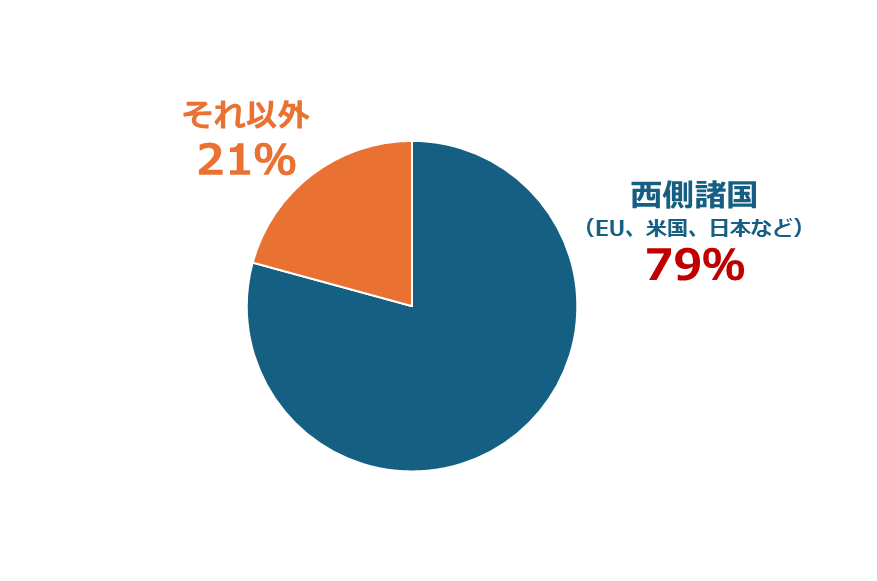

さらに今後は、価格上昇のほか、西側諸国でロブスタの需給がひっ迫する懸念が高まっています。ベトナム産のロブスタコーヒーの多くは、EU(欧州連合)、米国、日本などの西側諸国向けです。2022年、ベトナムは80を超える国にコーヒーを輸出しましたが、その80%弱はEU、米国、日本などの西側諸国に仕向けられました(FAOのデータより)。

中国のドリアン爆食は、世界のコーヒー価格を上昇させ、西側諸国のコーヒー小売価格を引き上げた上で、今後は品不足を引き起こそうとしているのです。

図:ベトナムのコーヒー輸出先(数量ベース 2022年)

ぜいたく品を奪われる西側

足元の状況は、中国がドリアンを使って西側諸国からコーヒーを奪おうとしているように見えなくありません。中国でドリアンブームが起きていなければ、ロブスタ価格がここまでの高騰劇を演じたり、それによって西側の国々のコーヒー事情に悪影響が生じたりすることはなかったのではないか…そう考えてしまいます。

膨大な需要を掘り起こすことができるのが、中国の強みです。経済が成熟し、飽和状態に至った西側先進国にはない、大変に大きな強みです。それを利用すれば間接的に、西側からコーヒーのようなぜいたく品を奪えることが、足元のドリアンブームが示唆していると筆者はみています。

ベトナムでドリアンへの転作が進んだ背景には、少なからず輸出先が中国だったことが影響していると考えられます。中国の影響が強く及んでいる資源国は、農産物に限らず、金属やエネルギーなど、多数あります。

西側諸国の「市民の心」に影響を及ぼすのであれば、市民が口にするぜいたく品を奪うことが有効でしょう。コーヒー、その次は砂糖でしょうか、カカオか、紅茶か、スパイスか、バナナやアボカドなども候補になるかもしれません。

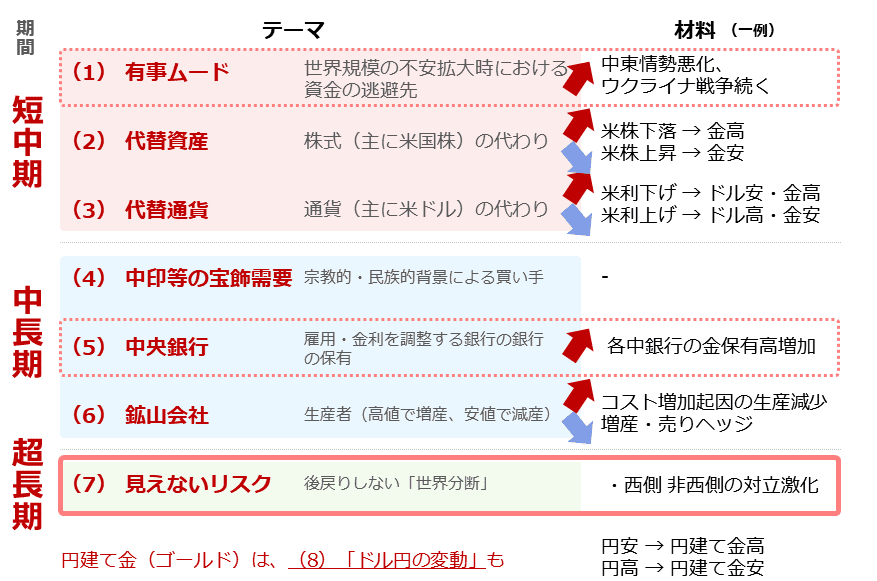

食を脅かされることに不安を感じない市民はほとんどいないでしょう。非西側にぜいたく品を奪われる恐怖(屈辱も)は、西側社会に漠然とした不安をもたらすでしょう。こうした不安は、筆者が掲げる金(ゴールド)市場をとりまく七つのテーマの最後にあたる、超長期視点のテーマ「見えないリスク」を強める要因になり得ます。

図:金(ゴールド)に関わる七つのテーマ(2024年 筆者イメージ)

非西側の大国である中国は、次はどんな需要を喚起し、何を西側から奪おうとするのでしょうか。中国の食におけるブームがどの品目で起きているのか、その品目を代替できる国がどこかなどに、今後、超長期視点で注視していく必要がありそうです。

[参考]積み立てができる貴金属関連の投資商品例

純金積立(当社ではクレジットカード決済で購入可能)

投資信託(当社ではクレジットカード決済、楽天ポイントで購入可能。以下はNISA(ニーサ:少額投資非課税制度)成長投資枠対応)

ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

三菱UFJ 純金ファンド

ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)

関連ETF(上場投資信託)(NISA成長投資枠対応。かぶツミを利用することで積み立てが可能)

SPDRゴールド・シェア(1326)

NF金価格連動型上場投資信託(1328)

純金上場信託(金の果実)(1540)

NN金先物ダブルブルETN(2036)

SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト(GLDM)

iシェアーズ ゴールド・トラスト(IAU)

ヴァンエック・金鉱株ETF(GDX)

![[今週の株式市場]定まりにくい「相場の視点」で動けない?~一部で話題の米株「暴落サイン」もチェック~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/b/160m/img_2b5a074cc6a3e935645125fb974dffcf59165.jpg)

![[動画で解説]日銀は7月に利上げするのか?~6月の「主な意見」はタカの仮面をかぶったハト~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/4/f/498m/img_4f9669d531761893e51117e54368bed268571.jpg)

![[動画で解説]【S&P500絶好調?】米国株にちょっと待った...!おすすめは高配当株?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/d/498m/img_6d4054af6e575aeb2ec2095a387af5f195423.gif)

![[動画で解説]中央銀行が金(ゴールド)に注目する理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/0/498m/img_6089b787f7e34f1088254bc0e9ff6a5757164.jpg)

![[動画で解説]米雇用統計、ここ半年で152万人増、78万人減、どっちが本当?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/f/c/498m/img_fc6893bdc6cf48406c1d1532e3c613ee72018.jpg)

![[今週の株式市場]定まりにくい「相場の視点」で動けない?~一部で話題の米株「暴落サイン」もチェック~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/c/356m/img_3ced56ba94532c6502d1b6fd2ba5ea0d34164.jpg)

![[動画で解説]決算レポート:マイクロン・テクノロジー(今3Qは営業黒字拡大、「HBM3e」出荷開始)、アプライド・マテリアルズ(今期、来期と半導体生産の新技術の寄与が期待できる)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/8/1/160m/img_81e7f17a6cd82652bd8c5bb22b3c3de471354.jpg)

![[動画で解説]「ドル/円、来月は165円か。政府日銀の介入はいつ?」FXマーケットライブ](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/0/b/160m/img_0bbb43fc70cde9a4ae842c3264da1af444138.jpg)