今週は「相場の視点」定まりにくい?

再び話を短期に戻すと、今週の株式市場もイベントスケジュール的に動きにくくなる可能性が高そうです。

今週は米国を中心とした材料が多く、具体的に見て行くと、経済指標面では、米FRB(連邦準備理事会)が注視している米5月の個人消費支出(PCE)や米6月消費者信頼感指数などが公表されるほか、企業決算では、米物流大手のフェデックス(FDX)、消費関連のナイキ(NKE)やウォルグリーン・ブーツ・アライアンス(WBA)などが予定されています。

引き続き、景況感とインフレ動向による米金融政策への思惑が働きやすい状況となりますが、米半導体関連企業のマイクロン テクノロジー(MU)の決算も予定されています。

最近までの米国株市場は、S&P500やNASDAQが連日で最高値を更新するなど、一部の大手テック株に資金が集中する格好で上昇してきましたが、先週あたりから徐々に息切れ感も出始めてきているだけに、相場の牽引役の変化には注意が必要です。

さらに、27日(木)には米大統領選の候補者によるテレビ討論会が行われます。

今後は政治への関心も高まっていくことになりますが、インドの議会選挙では、圧倒的勝利の予想に反して政権与党が思わぬ苦戦を強いられたことや、メキシコでは新政権の誕生で財政懸念が高まったこと、欧州ではフランスなどで極右勢力の台頭が警戒されるなど、最近の政治絡みの話題はマーケットにとって明るい材料でないことが多く、政治面の材料にも注意が必要です。

このように、経済指標や企業決算、政治イベントなど、相場の視点が定まりにくい地合いの中、海外市場のムードに振り回される展開も考えらえます。

米株市場で気になるサインが出現

最後に、米国株市場の一部で話題となっている、「ヒンデンブルグ・オーメン」のサイン点灯についてもチェックしておきます。

「ヒンデンブルグ・オーメン」とは、1980年代に数学者のJames R Miekka氏によって考案され、相場急落の予兆として、株式市場で度々注目されます。そのネーミングが1937年5月6日に発生した、飛行船ヒンデンブルグ号の爆発・炎上事故に由来していることもあって、インパクトの強い印象を受けます。

一般的に、ヒンデンブルグ・オーメンのサイン点灯は1カ月間有効で、

「まあまあ」の株価下落(5%前後)…約80%の確率

「大きめ」の株価下落(10%前後)…約40%の確率

「暴落レベル」の株価下落(20%以上)…約25%の確率

になると言われていますが、実際に、米国株市場で先月の5月22日と、先週の6月18日にサインが点灯したことで、記事やSNS、動画サイトなどでも取り上げられ、その内容は、「暴落に注意」と危機感を煽るものであったり、「外れることも多く、あまり参考にならない」とサインを否定するものであったりと、様々な議論が交わされています。

そこで、ヒンデンブルグ・オーメンのサイン点灯と株価下落の関係について、簡単に見て行きたいと思います。

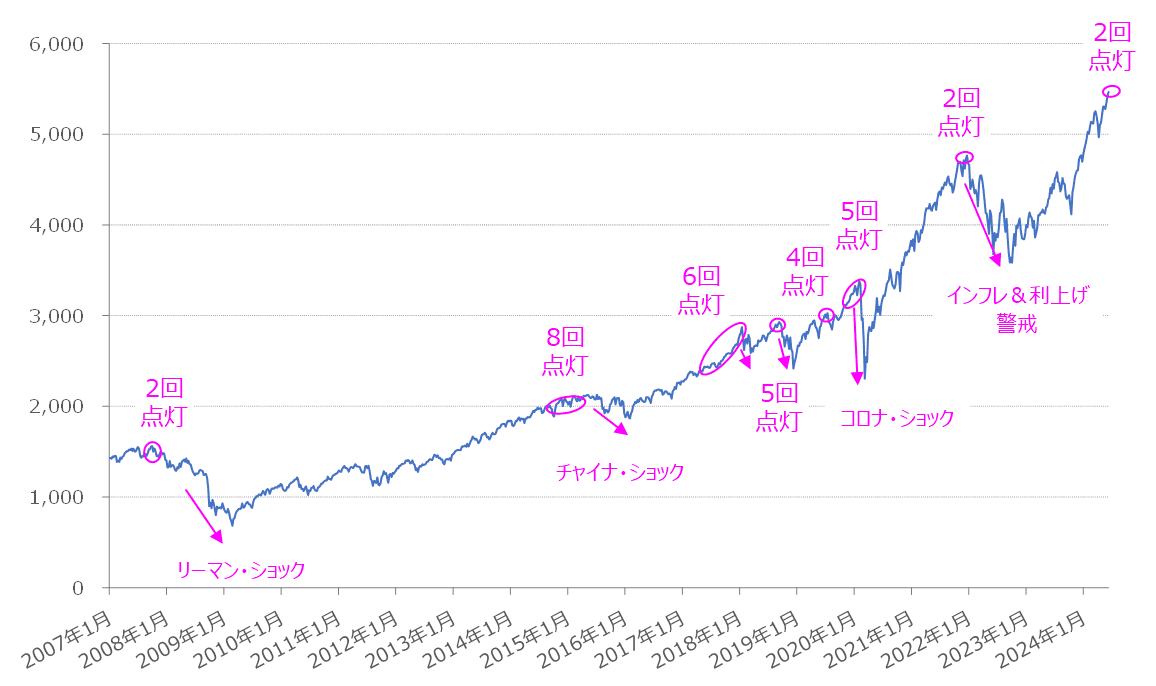

図4 米S&P500と「ヒンデンブルグ・オーメン」のサイン点灯

上の図4を見ると、確かに、株価が大きく下落する前にヒンデンブルグ・オーメンのサインが点灯していることが分かりますが、実際のところ、「サイン点灯後に急落する」ケースもあれば、それ以外にも、リーマン・ショックやチャイナ・ショック時のように、「サインが点灯してから株価が急落するまでに時間が掛かっている」ケースや、2017年から2018年の時のように、「長期間で単発のサインが点灯し、結果的に株価は下落したものの、サインが点灯している期間は相場の上昇基調が続いていた」ケースもあります。

そのため、必ずしも「サインの点灯がすぐに株価急落につながっていた」わけではありません。

むしろ重要なのは、サインが当たるかどうかといった検証よりも、「何故、ヒンデンブルグ・オーメンのサイン点灯が株価下落の予兆となるのか?」の方です。

ここで、ヒンデンブルグ・オーメンの条件についても見て行きます。以下の4つを満たすとサイン点灯となります。

- 「株価指数(NYSE総合)」が50営業日前よりも高い

⇒株価が上昇基調にあるか? - 「McClellan oscillator(マクレラン・オシレーター)」の値がマイナス

⇒騰落銘柄数の温度感は? - 52週間の「高値と安値の更新銘柄数」の割合が全銘柄の2.2%以上

⇒「高値(安値)の更新=強い動き」の銘柄が増えているか? - 「高値更新銘柄数」が安値更新銘柄数の2倍を超えない

⇒「強い動き」の銘柄のバランスは?

細かい条件(McClellan oscillatorの意味など)の説明は省きますが、ヒンデンブルグ・オーメンの判断基準は、「株価指数自体は上昇しているが、騰落銘柄の状況を見ると、上昇している銘柄が少なく、実は弱いかもしれない」、「上昇している銘柄が少ない状況であれば、いったん相場が崩れると脆いかもしれない」ということです。

確かに、足元の米国株市場は、一部の大手IT企業やテック企業に資金が集中して、相場を牽引している面があるため、サインが点灯するのも頷けます。これら牽引役が勢いを失くしてしまった際には注意が必要です。

その一方で、受け皿となる銘柄が増えてくれば、相場の下落圧力を吸収することも考えられます。ちょうど、1カ月先は企業決算シーズンでもあるため、結局、相場の行方は米金融政策や景況感、企業決算の動向がカギを握ることになります。

ヒンデンブルグ・オーメンは、名前のインパクトの割には、あまり難しいルールや理屈が働いているわけではなく、売買のタイミングを判断するサインとしても使い勝手は良くないため、あくまでも、中長期の大きな相場の流れの中で参考にするのがベターと言えます。

![[今週の株式市場]定まりにくい「相場の視点」で動けない?~一部で話題の米株「暴落サイン」もチェック~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/b/160m/img_2b5a074cc6a3e935645125fb974dffcf59165.jpg)

![[動画で解説]日銀は7月に利上げするのか?~6月の「主な意見」はタカの仮面をかぶったハト~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/4/f/498m/img_4f9669d531761893e51117e54368bed268571.jpg)

![[動画で解説]【S&P500絶好調?】米国株にちょっと待った...!おすすめは高配当株?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/d/498m/img_6d4054af6e575aeb2ec2095a387af5f195423.gif)

![[動画で解説]中央銀行が金(ゴールド)に注目する理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/0/498m/img_6089b787f7e34f1088254bc0e9ff6a5757164.jpg)

![[動画で解説]米雇用統計、ここ半年で152万人増、78万人減、どっちが本当?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/f/c/498m/img_fc6893bdc6cf48406c1d1532e3c613ee72018.jpg)

![[今週の日本株]日経平均4万円台の回復は「近くて遠い」?~需給の整理と米国株市場の変化が焦点~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/b/356m/img_ab7ff148e7d194e22657d4fcbba5b70c34029.jpg)

![[今週の日経平均&株式市場]日米金融政策イベントでどうなる?~動くのは「森」か「木」か~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/1/b/356m/img_1b77544cd4c0e404fec628ec26f3087034130.jpg)

![[今週の日本株]動き出しはそろそろ?相場は何処へ向かうか~ 大事なのは「予測」よりも「フットワーク」 ~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/4/356m/img_6445c58054c3fca02d7a19319f4e566534157.jpg)

![投資も後押しした資産1億円の形成術 絶対仕事辞めるマンさんインタビュー[後編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/2/356m/img_a2fee9568e508c2ebf8236f37f709e4051962.jpg)

![[今週の株式市場]定まりにくい「相場の視点」で動けない?~一部で話題の米株「暴落サイン」もチェック~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/c/356m/img_3ced56ba94532c6502d1b6fd2ba5ea0d34164.jpg)

![[ふるさと納税]2024年6月の人気返礼品トップ10](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/d/160m/img_6dc11da207b71933528279732e22679563390.png)

![投資も後押しした資産1億円の形成術 絶対仕事辞めるマンさんインタビュー[後編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/2/160m/img_a2fee9568e508c2ebf8236f37f709e4051962.jpg)

![モヤシ、豆腐を駆使した極端な「節約飯」がXで話題に。「蓄積型億り人」絶対仕事辞めるマンさんインタビュー[前編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/1/1/160m/img_117a4d089792a3412aaf7f6aefd358cf50732.jpg)