「新値は買い」の米国株。上昇基調を強められるか?

このように、節目の株価を超えて最高値を更新した米株価指数ですが、ここから先の株価上昇は、新たな株価(新値)をつけることになります。「新値は買い」という相場格言があるように、一般的なセオリーでは上目線が強まりやすい状況です。

ただし、気になる点がないわけではありません。

まず、米株価指数の最高値更新スイッチとなった、米消費者物価指数と小売売上高はかなりの注目度でしたが、公表された15日(水)の株価を上昇させたものの、週末にかけてはあまり伸びておらず、目先の節目を超える材料になっても、そこから先の上昇の勢いに弾みをつける起爆剤になっていないように見えることが気になります。

また、もう一つの気になる点については、昨年からの米国株の相場展開を局面に分けて捉えていくと見えてきます。

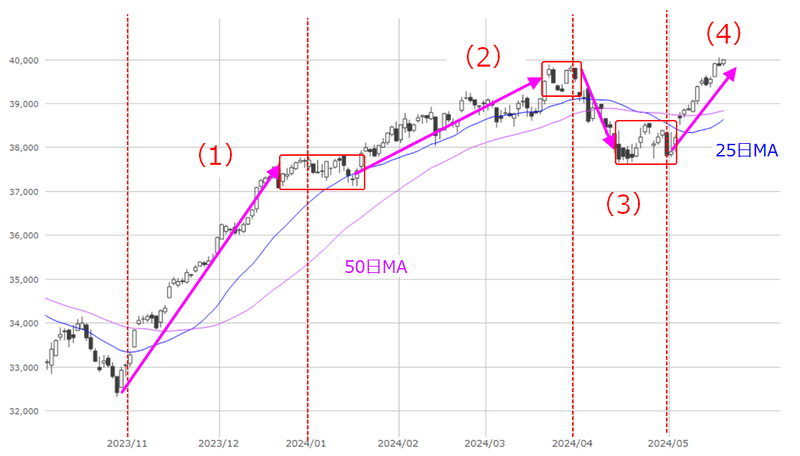

図4 米NYダウ(日足)の動き(2024年5月17日時点)

チャートで見た米国株市場は、昨年10月の終盤に底打ちしてから長期の上昇トレンドを描いているように見えますが、いくつかの局面に分けられます。

そもそも、米国株が上昇に転じたきっかけは、「米FRBが2024年にも利下げを開始する」見方が高まったことでした。上の図4の(1)の局面で確認できるように、NYダウは10月下旬の3万2,000ドル台後半から12月末の3万7,000ドル台へと、約2カ月間で5,000ドル以上も上昇したわけですが、当時の市場は「2024年に6回の利下げ」を想定していました。

2024年を迎えてからの(2)の局面では、思ったよりも根強いインフレと堅調な米国経済が続き、利下げの開始時期の後ずれと回数の見通しが減少したことで、金融緩和による買いが後退したものの、それに代わって買いの原動力になったのは、ハイテク・IT企業を中心とする業績期待でした。

この流れを受けて、NYダウは3月21日の取引時間中に3万9,889ドルをつけるところまで上昇して行きました。

ただし、4月に入ってからのNYダウは、(3)の局面が示しているように、利益確定売りや、中東情勢への不安によるインフレ継続への警戒感などから売りに押され、年初時点の株価水準まで下落して行きました。また、この時期に本格化した企業決算シーズンも、業績への期待値が高過ぎたこともあって、好決算でも売られる銘柄も多く、株価上昇の材料とはなりませんでした。

そして、現在の米国株市場は(4)の上昇局面に入っているわけですが、企業業績は過度な期待を修正しているタイミングであり、当面は「下値を拾えても積極的に上値を追える」材料になりにくいこと、また、足元の株価を押し上げている米政策金利の利下げ期待についても、昨年の(1)の局面と比べると、利下げの回数を含めて楽観的な見通し自体は後退しています。

今後もインフレと景況感次第ではさらに後退する可能性があること、そして、景況感が想定以上に悪化してしまうシナリオも残されています。

さらに、今週の22日(水)には米半導体大手のエヌビディア(NVDA)の決算が予定されています。

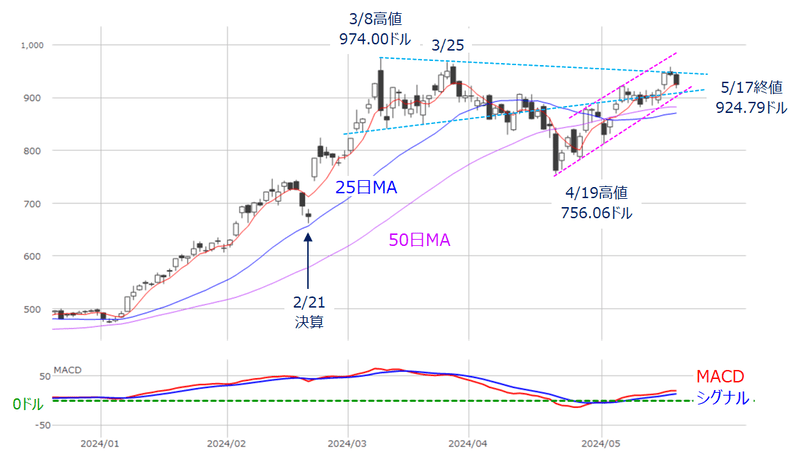

図5 米エヌビディア(日足)とMACDの動き(2024年5月17日時点)

ちなみに、上の図5はその米エヌビディアの日足チャートですが、週末17日(金)時点の株価は直近の高値どうしを結んだ上値ラインをトライするところに位置しており、決算で上値ラインを超えることができれば上昇に弾みがつく展開も期待できる状況となっています。

そのため、まだまだ株価が上昇していく余地はありそうですが、売りに転じてしまった場合には、予想以上に下落することも考えられるため、エヌビディア決算は今週最大の焦点になりそうです。

![[今週の株式市場]定まりにくい「相場の視点」で動けない?~一部で話題の米株「暴落サイン」もチェック~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/b/160m/img_2b5a074cc6a3e935645125fb974dffcf59165.jpg)

![[動画で解説]日銀は7月に利上げするのか?~6月の「主な意見」はタカの仮面をかぶったハト~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/4/f/498m/img_4f9669d531761893e51117e54368bed268571.jpg)

![[動画で解説]【S&P500絶好調?】米国株にちょっと待った...!おすすめは高配当株?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/d/498m/img_6d4054af6e575aeb2ec2095a387af5f195423.gif)

![[動画で解説]中央銀行が金(ゴールド)に注目する理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/0/498m/img_6089b787f7e34f1088254bc0e9ff6a5757164.jpg)

![[動画で解説]米雇用統計、ここ半年で152万人増、78万人減、どっちが本当?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/f/c/498m/img_fc6893bdc6cf48406c1d1532e3c613ee72018.jpg)

![[今週の株式市場]定まりにくい「相場の視点」で動けない?~一部で話題の米株「暴落サイン」もチェック~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/c/356m/img_3ced56ba94532c6502d1b6fd2ba5ea0d34164.jpg)

![[今週の日本株]日経平均4万円台の回復は「近くて遠い」?~需給の整理と米国株市場の変化が焦点~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/b/356m/img_ab7ff148e7d194e22657d4fcbba5b70c34029.jpg)

![[今週の日経平均&株式市場]日米金融政策イベントでどうなる?~動くのは「森」か「木」か~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/1/b/356m/img_1b77544cd4c0e404fec628ec26f3087034130.jpg)

![[動画で解説]決算レポート:マイクロン・テクノロジー(今3Qは営業黒字拡大、「HBM3e」出荷開始)、アプライド・マテリアルズ(今期、来期と半導体生産の新技術の寄与が期待できる)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/8/1/160m/img_81e7f17a6cd82652bd8c5bb22b3c3de471354.jpg)

![[動画で解説]「ドル/円、来月は165円か。政府日銀の介入はいつ?」FXマーケットライブ](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/0/b/160m/img_0bbb43fc70cde9a4ae842c3264da1af444138.jpg)