低迷する景気、中央経済工作会議で何が語られたか

12月15日、中国国家統計局が最新の経済統計を発表しました。「ゼロコロナ」策の大幅緩和を受け、北京市で感染が拡大していることもあり、同日、同局は恒例の記者会見を開かず、オンラインでの発表となりました。

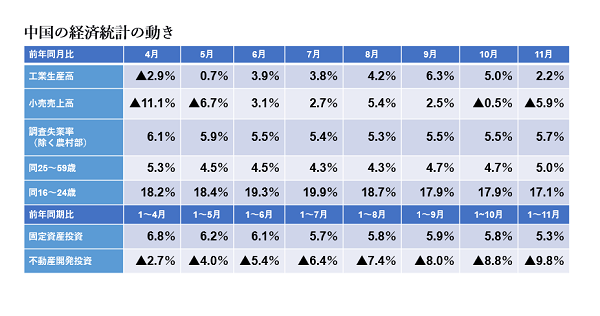

各種指標が軒並み低迷しているのは明らかで、特に工業生産と小売売上の落ち込みが顕在化しています。これらの数値は、中国政府が「ゼロコロナ」策を大幅緩和する前の景気を示していますが、12月を含め、これからどう推移していくのか要注目です。

そんな中、12月15~16日、毎年恒例の中央経済工作会議が開かれました。北京で感染拡大が一気に進んでいたため、期間を従来の3日間から2日間に短縮して開催されました。

会議は、現在、中国経済が回復するための基礎が強固ではなく、需要収縮、供給制約、期待値低下という三重圧力が依然大きく、外部環境の混乱が中国経済に及ぼす影響も軽視できないとしつつも、あらゆる政策の効果は出てきており、「来年の経済運営は全体的に回復できる」見込みを示しました。

来年の経済政策に関しては、「安定を最優先」すると掲げ、積極的な財政政策と穏健な金融政策を引き続き実施し、マクロ政策のコントロールを強化すると提起。「中国のような巨大経済にとって、経済の平穏な運行を保持することは極めて重要であり、そのために安定成長、および雇用、物価の安定化に尽力する」といいます。

特に強調されたのが「内需の拡大」。消費の回復と拡大を最優先事項に据えると断言しています。実際、この期間、党・政府指導部は、足元だけでなく、中長期的視野で内需を拡大するための国家戦略・戦術を練ってきました。12月14日、中共中央と国務院が連名で『内需拡大戦略計画綱要(2022~2035)』を、15日、国家発展改革委員会が『第十四次五カ年計画期間における内需拡大戦略実施方案』を続けて発表。投資、分配、供給の質、市場システム、循環経済といった視点から内需を拡大し、供給側構造改革と政策協調することで、経済の持続的成長を追求していくという目標を打ち出しています。

![投資も後押しした資産1億円の形成術 絶対仕事辞めるマンさんインタビュー[後編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/2/160m/img_a2fee9568e508c2ebf8236f37f709e4051962.jpg)

![[今週の株式市場]定まりにくい「相場の視点」で動けない?~一部で話題の米株「暴落サイン」もチェック~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/b/160m/img_2b5a074cc6a3e935645125fb974dffcf59165.jpg)

![[動画で解説]日銀は7月に利上げするのか?~6月の「主な意見」はタカの仮面をかぶったハト~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/4/f/498m/img_4f9669d531761893e51117e54368bed268571.jpg)

![[動画で解説]【S&P500絶好調?】米国株にちょっと待った...!おすすめは高配当株?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/d/498m/img_6d4054af6e575aeb2ec2095a387af5f195423.gif)

![[動画で解説]中央銀行が金(ゴールド)に注目する理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/0/498m/img_6089b787f7e34f1088254bc0e9ff6a5757164.jpg)

![[動画で解説]米雇用統計、ここ半年で152万人増、78万人減、どっちが本当?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/f/c/498m/img_fc6893bdc6cf48406c1d1532e3c613ee72018.jpg)

![投資も後押しした資産1億円の形成術 絶対仕事辞めるマンさんインタビュー[後編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/2/356m/img_a2fee9568e508c2ebf8236f37f709e4051962.jpg)

![[ふるさと納税]2024年6月の人気返礼品トップ10](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/d/356m/img_6dc11da207b71933528279732e22679563390.png)

![[今週の株式市場]定まりにくい「相場の視点」で動けない?~一部で話題の米株「暴落サイン」もチェック~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/c/356m/img_3ced56ba94532c6502d1b6fd2ba5ea0d34164.jpg)

![[ふるさと納税]2024年6月の人気返礼品トップ10](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/d/160m/img_6dc11da207b71933528279732e22679563390.png)

![モヤシ、豆腐を駆使した極端な「節約飯」がXで話題に。「蓄積型億り人」絶対仕事辞めるマンさんインタビュー[前編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/1/1/160m/img_117a4d089792a3412aaf7f6aefd358cf50732.jpg)