足元急増する新型コロナ陽性者。国民は恐怖感よりも解放感

先週のレポートで扱った、中国における「ゼロコロナ」策の大幅緩和が、その後も着々と進んでいるもようです。足元の最大の特徴は、何といっても、数えきれないほどの人々が新型コロナウイルスの感染者となっている現状です。私の知人も(在中国日本人を含め)多くが新型コロナに感染しており、「発熱して3日が経った」、「5日たって熱が下がり、あとはのどが痛いくらいだ」、「会社内で感染者数が激増し、休みになっている」、「私の周りで感染していない人間を探すほうが難しいくらいだ」といった声が聞こえてきます。

これまでは、公共の交通機関、スーパーやオフィス、学校など、どこへ行くにも、入るにも義務化されていたPCR検査の陰性証明(24時間、48時間、72時間以内などさまざまだった)提示が段階的に不要化されています。例えば、12月20日、上海市政府が、市民が病院で診療を受ける際に、陰性証明の提示は不要という新たな通知を出せば、北京市内における多数のショッピングモールが、店内飲食に際し陰性証明の提示を要求することはしないと発表しています。

PCR検査の義務化が大幅に軽減し、人々がこれまで以上に自由に移動、生活ができるようになっている中での感染者急増は、一時的に経済活動や社会秩序に一定の影響をもたらしているように見受けられます。宅配便の配達員が不足したり、感染を恐れる社員が仕事に来なかったりといった混乱が各地の現場で見られます。

感染者ゼロが正当化されていた「ゼロコロナ」状態から、昨今の「ウィズコロナ」状態への大転換によって、人々はパニックに陥るのではないかと懸念されますが、私が中国の世論を観察し、知人と意見交換している限りでは、恐怖感よりも解放感のほうが断然強いようです。やはり、過去3年間「ゼロコロナ」状態で生活し、上海市民は2カ月以上のロックダウン(都市封鎖)に見舞われたわけで、そんな不自由な生活に比べれば、重症化リスクの低いオミクロン変異株に感染することなど大したことではない、むしろ「早く感染してしまった方が、免疫がついて良い」という考えを持っている市民のほうが多いように感じられます。

これから春節(2023年は1月22日)を跨いで、陽性者数は持続的に増え、ピークに向かうのは必至であり、この期間における社会不安や景気停滞は不安要素ではあるでしょう。ただ、多くの国民には「ゴール」が見えているようで、「ウィズコロナ」が中国でも新常態となり、近い将来に集団免疫が形成され、来年のどこかのタイミングでコロナ禍前の生活に戻れるのではないかという希望的観測が、中国国民の間で垣間見れる今日この頃です。

低迷する景気、中央経済工作会議で何が語られたか

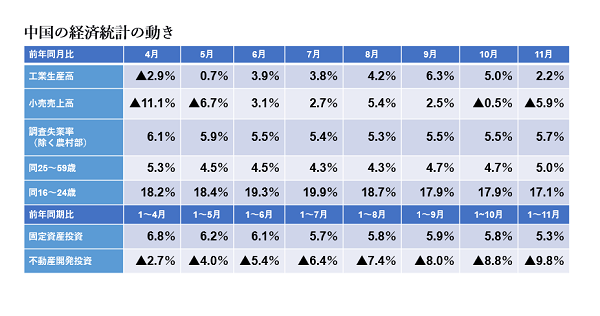

12月15日、中国国家統計局が最新の経済統計を発表しました。「ゼロコロナ」策の大幅緩和を受け、北京市で感染が拡大していることもあり、同日、同局は恒例の記者会見を開かず、オンラインでの発表となりました。

各種指標が軒並み低迷しているのは明らかで、特に工業生産と小売売上の落ち込みが顕在化しています。これらの数値は、中国政府が「ゼロコロナ」策を大幅緩和する前の景気を示していますが、12月を含め、これからどう推移していくのか要注目です。

そんな中、12月15~16日、毎年恒例の中央経済工作会議が開かれました。北京で感染拡大が一気に進んでいたため、期間を従来の3日間から2日間に短縮して開催されました。

会議は、現在、中国経済が回復するための基礎が強固ではなく、需要収縮、供給制約、期待値低下という三重圧力が依然大きく、外部環境の混乱が中国経済に及ぼす影響も軽視できないとしつつも、あらゆる政策の効果は出てきており、「来年の経済運営は全体的に回復できる」見込みを示しました。

来年の経済政策に関しては、「安定を最優先」すると掲げ、積極的な財政政策と穏健な金融政策を引き続き実施し、マクロ政策のコントロールを強化すると提起。「中国のような巨大経済にとって、経済の平穏な運行を保持することは極めて重要であり、そのために安定成長、および雇用、物価の安定化に尽力する」といいます。

特に強調されたのが「内需の拡大」。消費の回復と拡大を最優先事項に据えると断言しています。実際、この期間、党・政府指導部は、足元だけでなく、中長期的視野で内需を拡大するための国家戦略・戦術を練ってきました。12月14日、中共中央と国務院が連名で『内需拡大戦略計画綱要(2022~2035)』を、15日、国家発展改革委員会が『第十四次五カ年計画期間における内需拡大戦略実施方案』を続けて発表。投資、分配、供給の質、市場システム、循環経済といった視点から内需を拡大し、供給側構造改革と政策協調することで、経済の持続的成長を追求していくという目標を打ち出しています。

2023年の中国経済展望:GDP成長率、コロナ禍、不動産市場

2023年の中国経済に関して、注目したい点はたくさんありますが、ここでは三つ挙げたいと思います。

一つ目が、GDP(国内総生産)の成長率です。2022年は5.5%前後という目標が掲げられました。ふたを開けてみると、「ゼロコロナ」策が景気動向に大きく影響し、1~3月期4.8%増、4~6月期0.4%増、7~9月期3.9%増と低迷。10~12月期の結果を待たずして、目標達成はほぼ不可能で、今年の経済成長は2~3%台に落ち着くのではないでしょうか。そんな中、来年の回復が見られるのかどうか。私の予測では、中国政府は来年も5%以上といった成長目標を掲げると思われます。

二つ目が、コロナ禍の推移です。前述したように、「ゼロコロナ」策はもはや過去の遺物と化し、これからは「ウィズコロナ」を前提に経済活動との共存両立が追求されていく見込みです。一方、感染者数の急増は短期的には景気下振れ圧力にもつながります。中国社会全体が「ウィズコロナ」という新常態に円満にアジャスト(適応)できるか否かが、来年の経済情勢にも深い次元で影響していくと思われます。

三つ目が不動産市場です。前の図表にも示されているように、今年に入って以降、不動産市場は下降をたどっています。11月、中国政府が発表する70の大都市・中級都市の住宅価格に関して、前月比で新築が51都市、中古が62都市で下落、前年同月比では、それぞれ51都市、64都市で下落しています。恒大集団のデフォルト(債務不履行)問題などを含め、この期間「刷新」に見舞われてきた不動産企業・市場ですが、今回の会議では、「不動産という産業が新たな発展モデルに平穏に移行するプロセスを推進する」とうたっています。

12月15日、中国・EUビジネスリーダー対話に出席した劉鶴(リュウ・ハー)国務院副総理が、「不動産は国民経済にとっての支柱産業であり、昨今生じている下振れリスクに対し、我々は一連の政策を打ちだし、新たな措置も検討している…将来の一定期間、中国の都市化は依然比較的早い発展段階にあり、不動産業界が安定的に発展していくための十分な住宅需要がある」との見方を示し、市場関係者を宥めるべく発信しました。

不動産市場の回復なくして、中国経済の回復なし、ということでしょう。

本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。