先週の日経平均は2万7,513円で終了

先週末2月17日(金)の日経平均株価は2万7,513円で取引を終えました。前週末終値(2万7,670円)からは157円安と小幅ながらも、週足ベースで6週ぶりの下落に転じています。

先週の株式市場は、CPI(消費者物価指数)や小売売上高、PPI(卸売物価指数)といった、1月分の米国の経済指標が注目されていました。

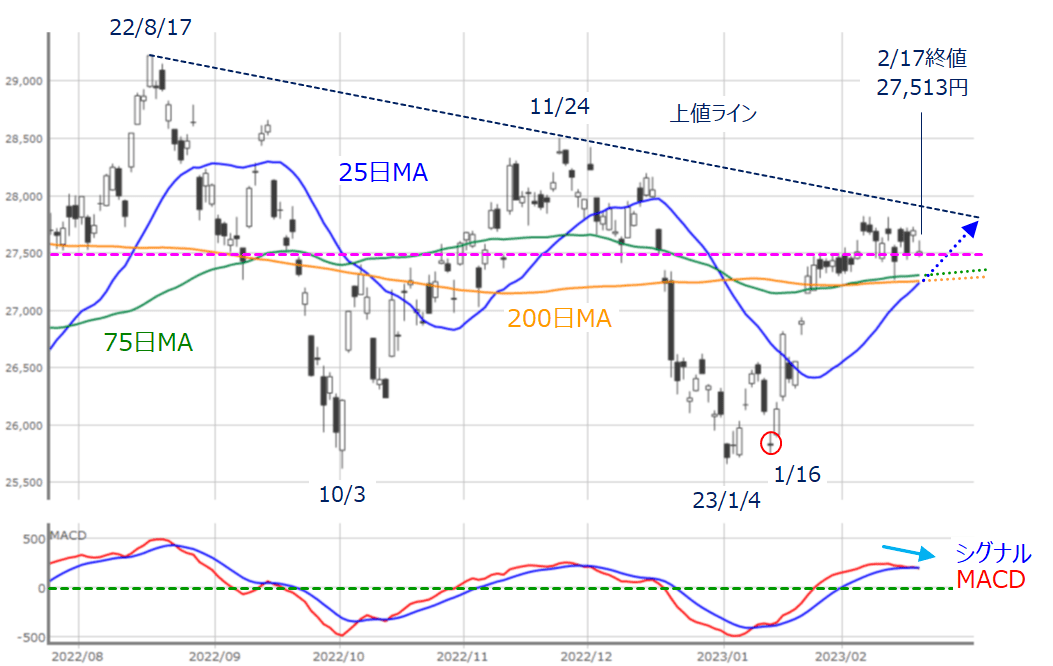

しかし、下の図1を見てもわかるように、これらの結果を受けた株価は、方向感を持って大きく動き出すことはなく、日経平均は2万7,500円の「節目」を意識した、もみ合いの展開が続きました。

図1 日経平均(日足)とMACDの動き (2023年2月17日取引終了時点)

一般的に、株価がもみ合う期間は「市場のエネルギーが蓄積される」とされています。方向性のない展開の継続によってモヤモヤ感がたまり、いざ、もみ合いから抜け出すと、その鬱憤(うっぷん)を晴らすかのように株価が大きく動きやすい、という考え方が背景にあります。

では、どちらの方向に抜け出しそうなのかについて、上の図1でテクニカル分析的なサインを探してみると、現時点では強弱まちまちです。

弱気のサインについては、ここ2週間の上値が伸ばせず、昨年8月と11月の戻り高値を結んだ「上値ライン」をトライする動きが見られなかったことや、下段のMACDがシグナルを下抜けていることが挙げられます。

反対に、強気のサインとしては、株価が一段安で始まった週初の13日(月)の取引において、75日と200日移動平均線がサポートとなって下値が堅かったことや、25日移動平均線の上向き基調が続いていることが挙げられます。

とりわけ、25日移動平均線については、目先で75日と200日移動平均線を上抜ける「ゴールデン・クロス」の出現がほぼ確実の状況です。実現すれば、移動平均線の位置関係が株価の高い順から25日・75日・200日と並ぶ「パーフェクト・オーダー」と呼ばれる形になります。

移動平均線とは、一定期間の株価の平均値を推移させたものです。例えば、足元の25日移動平均線であれば、先週末の2月17日~1月16日までが対象の計算期間となり、次は今週の2月20日~1月17日が計算期間になります。

つまり、移動平均線の計算は、新たに加わる株価と、外される株価があり、上の図1を見ても、足元の株価の方が25営業日前の株価水準よりも高い状態が続くことが読み取れ、足元の株価が余程の急落にならない限り、移動平均線は上昇を続けることになります。

そうなってくると、目先の日経平均は、株価と25日移動平均線の関係がポイントになりそうです。

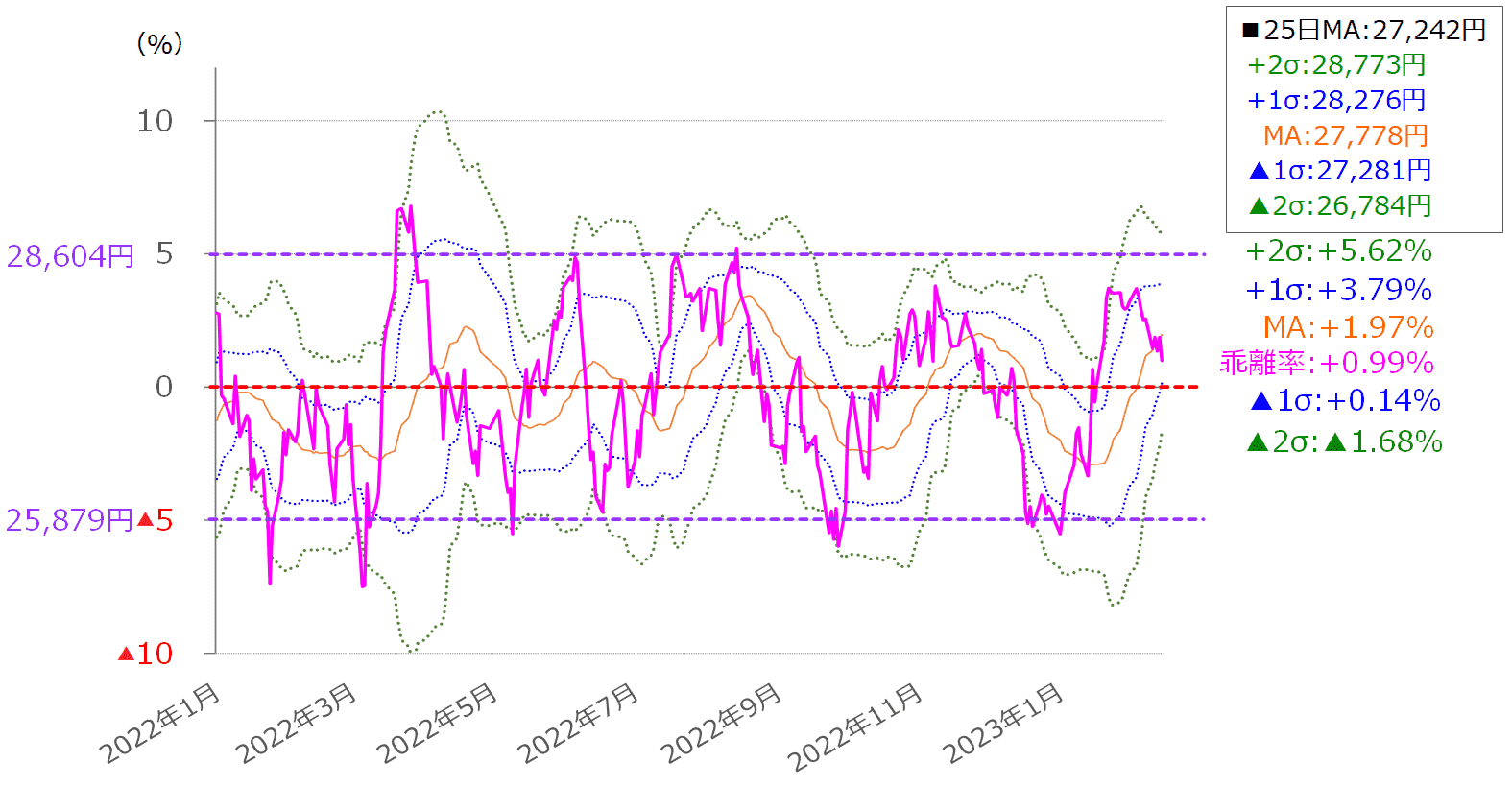

図2 日経平均25日移動平均線乖離率のボリンジャーバンド(2023年2月17日取引終了時点)

図2は、日経平均の25日移動平均線乖離(かいり)率の推移をボリンジャーバンド化したものです。以前のレポートでも、75日移動平均線の乖離率のボリンジャーバンドを紹介したことがありました。

先週末17日(金)時点の25日移動平均線乖離率(ピンク色の線)はプラスの0.99%で、株価は25日移動平均線から1%ほど高いところに位置しています。

また、2022年からの日経平均は25日移動平均線から、おおむねプラスマイナス5%の範囲内で推移してきたことが、図2から読み取れます。17日(金)時点での範囲は、上値が2万8,604円、下値が2万5,879円です。

もちろん、移動平均線の値は日々変化するため、レンジ幅の値も変わっていきますが、ボリンジャーバンドのプラス2σ(シグマ)からマイナス2σの値も含めて、目先の値動きの目安として意識されそうです。

注意しておきたいのは、移動平均乖離率の動きのパターンです。図2を見ると、マイナス圏にあった移動平均乖離率が上向きに転じ、0%を超えてプラス2σまで上昇した後、再び0%に向かった場合、0%がサポートとならず、マイナス2σまで向かうケースがほとんどです。

仮に、今週の日経平均が下落基調となった場合、さすがにマイナス5σの2万5,000円台後半までの下落はなさそうですが、少なくともマイナス2σ(17日時点で2万6,784円)までの下落は想定しておいた良いかもしれません。

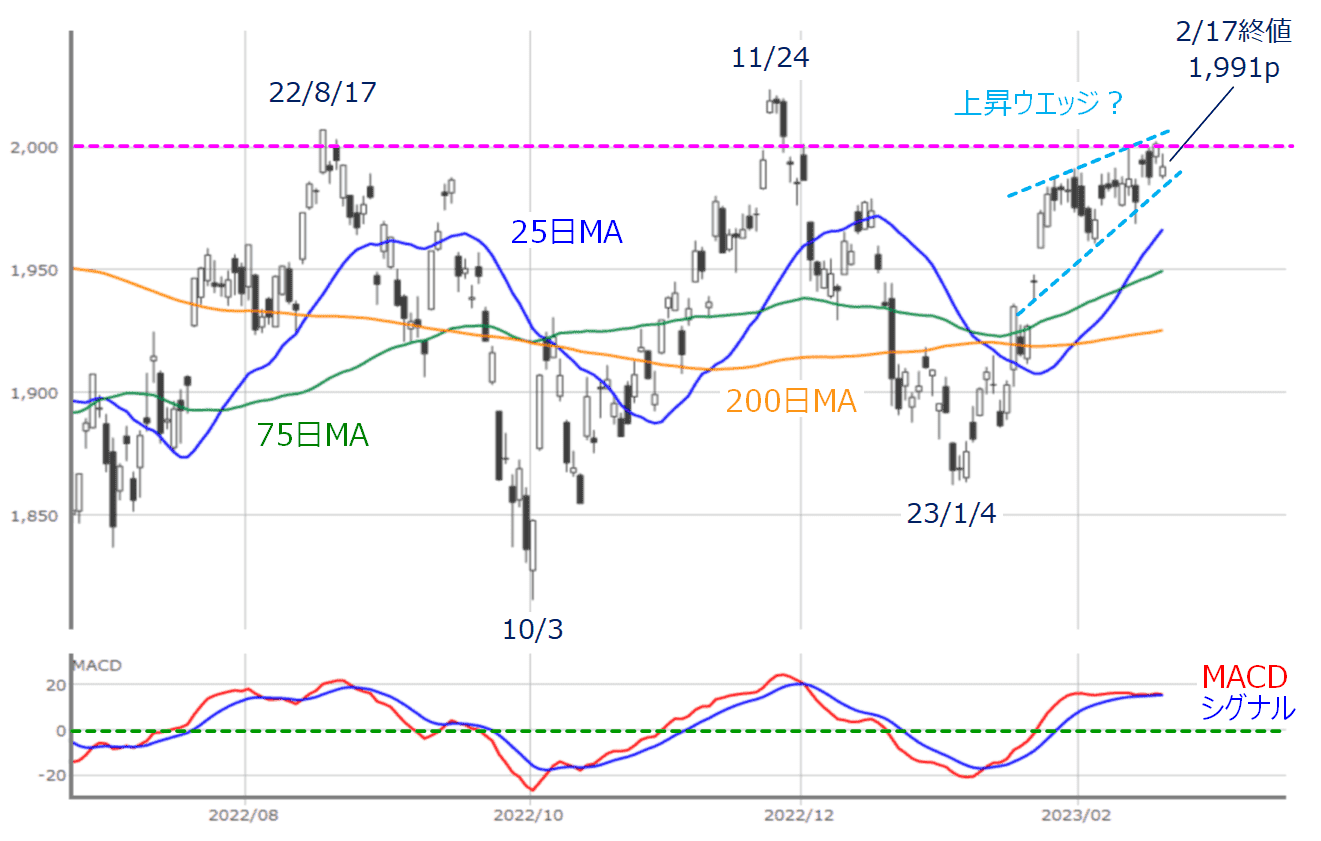

続いてTOPIX(東証株価指数)の動きについても見ていきます。

図3 TOPIX(日足)とMACDの動き (2023年2月17日取引終了時点)

![[今週の株式市場]定まりにくい「相場の視点」で動けない?~一部で話題の米株「暴落サイン」もチェック~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/b/160m/img_2b5a074cc6a3e935645125fb974dffcf59165.jpg)

![[動画で解説]日銀は7月に利上げするのか?~6月の「主な意見」はタカの仮面をかぶったハト~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/4/f/498m/img_4f9669d531761893e51117e54368bed268571.jpg)

![[動画で解説]【S&P500絶好調?】米国株にちょっと待った...!おすすめは高配当株?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/d/498m/img_6d4054af6e575aeb2ec2095a387af5f195423.gif)

![[動画で解説]中央銀行が金(ゴールド)に注目する理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/0/498m/img_6089b787f7e34f1088254bc0e9ff6a5757164.jpg)

![[動画で解説]米雇用統計、ここ半年で152万人増、78万人減、どっちが本当?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/f/c/498m/img_fc6893bdc6cf48406c1d1532e3c613ee72018.jpg)

![[今週の日本株]もみ合い期間にたまったマグマ、いつ、どこへ爆発?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/8/5/550/img_8554d7f18e8bbb287e551ad739c5abf753623.jpg)

![[今週の株式市場]定まりにくい「相場の視点」で動けない?~一部で話題の米株「暴落サイン」もチェック~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/c/356m/img_3ced56ba94532c6502d1b6fd2ba5ea0d34164.jpg)

![[今週の日本株]日経平均4万円台の回復は「近くて遠い」?~需給の整理と米国株市場の変化が焦点~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/b/356m/img_ab7ff148e7d194e22657d4fcbba5b70c34029.jpg)

![[今週の日経平均&株式市場]日米金融政策イベントでどうなる?~動くのは「森」か「木」か~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/1/b/356m/img_1b77544cd4c0e404fec628ec26f3087034130.jpg)

![[動画で解説]決算レポート:マイクロン・テクノロジー(今3Qは営業黒字拡大、「HBM3e」出荷開始)、アプライド・マテリアルズ(今期、来期と半導体生産の新技術の寄与が期待できる)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/8/1/160m/img_81e7f17a6cd82652bd8c5bb22b3c3de471354.jpg)