千尋の両親を反面教師にして、物価高を乗り越える

地上波で10回目の放送となっても、16.3%という高視聴率を記録したことで話題になっている宮崎アニメ「千と千尋の神隠し」の公開年は2001年です。2001年といえば、バブル崩壊後の株価下落が続いていたころです。

作品の冒頭で、千尋の両親は、無人の飲食店の食べ物を勝手に食べ、豚になってしまいます。なぜ豚になったのかについて、さまざまな議論がなされていますが、時代背景を考慮すると、バブル時代を生きた当時の大人の強欲さ(モノへの執着)が自らを醜い豚にした、という説が有力であるように思います。

実は、バブル期をモチーフにしていると思われる箇所は、本編の中にいくつかあります。最も強くそう感じるのは、カオナシ(黒い服に身をまとい、白いお面を付けているキャラクター)が、千尋に金(ゴールド)の小片を差し出し、「欲しがれ!」と詰め寄るシーンです。

モノへの欲求・執着をむき出しにし、隙(すき)をみせろ、そして俺に食われろ! というシーンです。これは、先述のバブル期に耳にした「欲しいもの10個」の話に通じます。

戦後や高度経済成長期といった、モノが足りていない時代や、作れば何でも売れる時代はそれでよかったのですが、モノ(情報や人間関係までも)が飽和状態にある今、同じように目に見える「モノ」を欲しがることが、価値観・幸福観の軸であってよいのでしょうか?

千尋は、豚になった両親を人間に戻すために、さまざまな苦難を乗り越えます。バブル期に踊り、欲望に身を任せた上、今でも時代の変化に気が付かず、目の前のモノに目がくらむ人にさえ、救いの手を差し伸べる千尋のけなげさが、たくましく、そして痛く、感じられるのは、筆者だけでしょうか。

この作品が今でも高い視聴率を誇るのは、人の弱さや、時代の変化に取り残されることの哀れさや、目に見えるモノにとらわれることのあさましさを、深いレベルで理解できるように描かれているためだと、筆者は考えています。

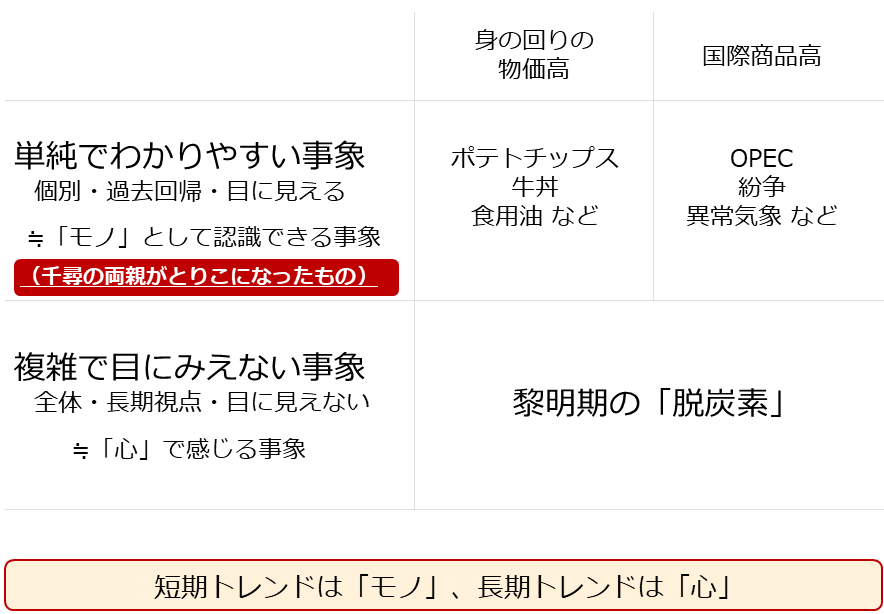

われわれ市場関係者は、千尋の両親やカオナシに金の小片を差し出されて受け取ってしまう、目に見える「モノ」にとらわれた人になってはなりません。(価値観・幸福観と同様)分析手法の軸を「モノ(目に見える単純なもの)」から「心(目に見えない複雑なもの)」にシフトすることが求められていると考えます。

身の回りの物価高や国際商品価格の上昇を、単純でわかりやすい事象(モノ)だけで、認識してはいけません。これでは千尋の両親やカオナシになびいた人たちと同じです。変動要因を点でとらえる分析者になってしまいます。

図:モノと心と市場価格

現在の物価高に「脱炭素」起因の「底上げ」が関わっていることを認識できるよう、複雑で目に見えない事象(心)に気を配ることではじめて、物価高の全体像が見えてきます。

さらに、「脱炭素」が、人類全体の問題であること(誰一人として無関係な人がいないこと)に気を配れば、現在の「物価高」が、実は人類が「脱炭素」を達成するために成長している最中に発生している「成長痛」であると考えられるようになるでしょう。

現在の「物価高」は、ある意味、必要な痛みなのだということです。「物価高(特にコストプッシュ型)」はダメだ! と一方的に否定するのではなく、一歩引いて、全体像を俯瞰すれば、(物価高を)もう少し、耐えなければならないと、感じられるようになると筆者は思います。

本レポートのタイトルである「物価高の正体は○○○!」の〇〇〇は、「脱炭素」であり、「成長痛」です。千尋の両親を反面教師にして、「物価高」の本質を探り、「物価高」とうまく付き合っていく道を模索するのがよいと、筆者は考えています。

![[動画で解説]成長株、割安株、高配当利回り株…どの株を選べばいい?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/8/4/498m/img_84b60a4da51373f73b5c52275b097f2837381.jpg)

![[動画で解説]桐谷さんの優待生活に突撃!#1~桐谷さん、おきに優待ベスト3見せてください!~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/9/5/498m/img_9528c8c2f23001a3deb43de0c6f7845872398.jpg)

![[今週の日経平均]最高値更新も「天井サイン」出現!今週の日本株どうなる?!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/b/160m/img_2b5a074cc6a3e935645125fb974dffcf59165.jpg)

![[動画で解説]みずほ証券コラボ┃7月16日【米株は小型選別 日本株はドル建てに注目~今週は米共和党大会と米決算発表~】みずほウィークリーVIEW 中島三養子](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/a/498m/img_2a5df0131378bd46a83ce1f01fbb418d92438.jpg)

![[動画で解説]【テクニカル分析】今週の日本株 最高値を更新後日本株はどうなる?~出現した「天井サイン」をどう読むか~<チャートで振り返る先週の株式市場と今週の見通し>](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/0/498m/img_60df7a3c9e52ac000de20f75f870968d71371.jpg)

![[動画で解説]円高ショックで日経平均急落、夏枯れ相場始まり?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/c/498m/img_3c55226b36153bdd05e3d3a674f68f9245072.jpg)

![[動画で解説]新NISAを使った個別株投資について](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/0/c/498m/img_0c14e3a2b5e84beb52872a9b879aa3e795587.jpg)

![[今週の日経平均]最高値更新も「天井サイン」出現!今週の日本株どうなる?!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/c/356m/img_6c199645af38ea98963a94af8b6f3b6934054.jpg)

![[動画で解説]日銀が7月利上げに踏み切るべきでないこれだけの理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/8/160m/img_a8715b638366eed8a8f8d75613b8e92163161.jpg)

![[フィーチャー] バイデン氏もトランプ氏も鉄鋼業界を救いたいが、つぶす可能性もある](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/2/160m/img_32aca21472e8a9bb523a39c473740d6a30904.jpg)