EV・AI起因の需要増加はまだ続きそう

銅が持つ、電気を効率よく通す、加工しやすいなどの特徴は、電化が進む上で重宝されます。このため、西側諸国が進めている環境配慮の動きの一つ「脱炭素」に、銅は大変になじみます。

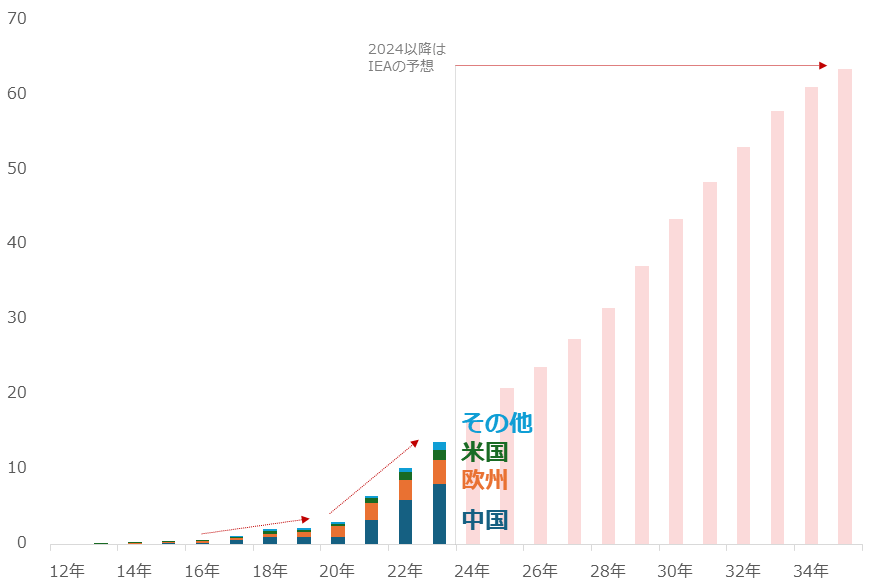

以下は、底値水準を大幅に上昇させた一因である、EVなど脱炭素関連需要の膨張を示すデータです。世界のEVの販売台数が急激に増え始めたことを受けて、私たちも世界規模で自動車の電化が進んでいる実感が湧くようになってきました。

IEA(国際エネルギー機関)のデータによれば、2023年の世界全体の電気自動車の販売台数はおよそ1,300万台でした。2020年以降はそれまでに比べて増加のスピードが増しています。各国の脱炭素への思いが徐々に形になってきた印象があります。

図:世界のEV販売台数 単位:百万台

IEAは今後もこのスピードで増加が続くとし、2035年は今の4.6倍にあたる、6,300万台になると予想しています。世界の自動車販売台数が今と変わらなければ(およそ9,300万台)、世界で販売される自動車の3台に2台がEVになる計算です。この予想が現実になれば、それに使われる銅をはじめとした非鉄金属の需要は膨張状態に入る可能性があります。

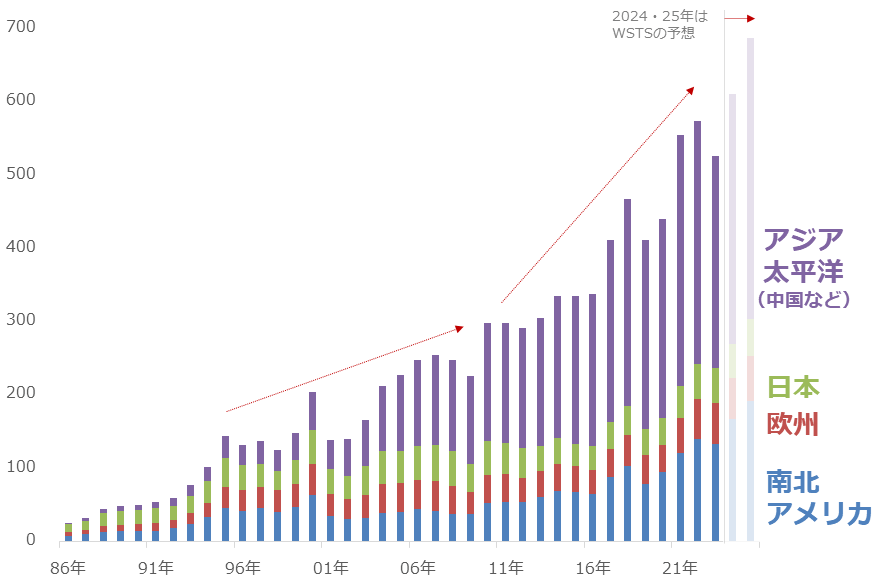

以下のグラフは、AIブームによって急増している半導体の売上額の推移です。1990年代は、日本の存在が大きかったことがうかがえます。2000年ごろから状況が一変し、2010年ごろから変化に拍車がかかりました。

現在も、中国を含むアジア太平洋の売上額急増が続いています。WSTS(世界半導体貿易統計)は、2024年も2025年も、勢いを伴った増加が続くと予想しています。AIブームを支えるべく、電子製品の工場やデータセンターを増設する動きが続いており、そうした施設の電線などには、やはり銅が多用されています。

銅や非鉄金属価格の底値水準を大幅に上昇させた一因とみられる、EV関連の需要や、AI関連のインフラ・電子機器向け需要増加は、「脱炭素」が否定されたり、AIブームが終焉(しゅうえん)を迎えたりしない限り、継続する可能性があります。

図:世界の半導体売上額 単位:10億ドル

![[動画で解説]【米国株】NVDA NVDA NVDA 決算からのAI相場](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/9/498m/img_a99e2e3ab1034704f2f060c02adba3aa62018.jpg)

![[動画で解説]日中首脳会談が開催。習近平政権が石破政権に歩み寄る三つの理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/b/498m/img_6b195ba704f93cbaf52c425e486a004045307.jpg)

![[動画で解説]植田総裁・名古屋講演のメッセージ~政府・日銀にとって御誂え向きの2024年7-9月期GDP~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/f/498m/img_3fb371897205e7696fbfa011f2bc1cb7104479.jpg)

![[動画で解説]「エンゲル係数」上昇の背景に世界分断あり](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/d/498m/img_6d62961de68f1df741a9eba8339b2f7369057.jpg)