トヨタ好決算。今期予想は控えめ?

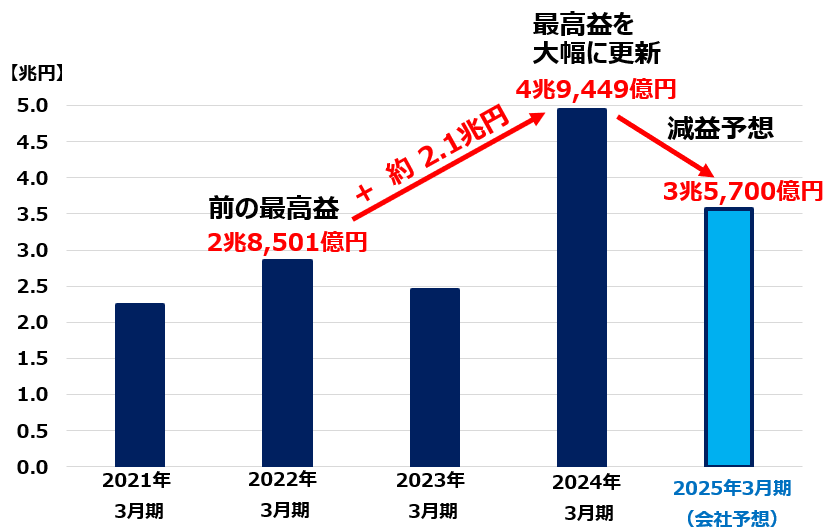

トヨタ自動車は8日、前期(2024年3月期)決算を発表すると同時に、今期(2025年3月期)の業績見通しを発表しました。前期連結純利益は、前々期比101%増の4兆9,449億円で、最高益を大幅に更新しました。文句なしの好決算です。

ところが、トヨタが発表した今期の純利益予想は、1ドル=145円・1ユーロ=160円を前提に、前期比27%減の3兆5,700億円と、かなりの減益となる見通しです。

<トヨタ自動車の連結純利益:2021年3月期~2025年3月期(会社予想)>

前期は、【1】円安、【2】コロナ禍からの販売回復、【3】半導体不足解消による生産回復、【4】ハイブリッド車の販売好調などの追い風が重なり、出来過ぎの決算だったといえます。今期は、その反動で減益となるのは仕方ない気がします。

それにしても、会社予想は減益幅が大き過ぎると思います。例年通り、期初なので保守的な(低い)予想を出していると、私は考えています。今期の純利益は、米国の景気が急激に悪化することがない限り、市場コンセンサス予想である前期比7.3%減の4兆5,800億円程度に、上振れするとみています。

次世代自動車の開発成否が、トヨタ株の長期的な価値を決める

トヨタ自動車の株価を決めるのは、短期的な業績変動だけではありません。それ以上に重要なことがあります。次世代自動車の開発競争で勝者となれるか否かです。

世界的に脱炭素への取り組みが進む中、20~30年後には、ガソリン車やディーゼル車の販売が世界的に激減する可能性もあります。それまでに、次世代自動車の候補と考えられているEV(電気自動車)、燃料電池車(水素エネルギー車)や、自動運転の開発で勝者となれるか否かが重要です。

昨年より、米国などでEVの使い勝手の悪さ(充電時間が長い、厳寒地で電費が低下、高コスト)に改めて注目が集まり、EV人気が低下して、ハイブリッド車の人気が高まっています。ハイブリッド車生産で世界トップを走るトヨタ自動車に追い風となっています。

この追い風が続いているうちに、EV、自動運転、燃料電池車の開発でどれだけの成果を出せるかが、長期的なトヨタ株の投資価値を決めることになると思います。

トヨタで課題となっているのは、次世代自動車の最有力候補と考えられているEVの販売台数でテスラ(米国)やBYD(中国)に大きく遅れを取っていることです。

トヨタは次世代自動車で世界トップを取れるか?

次世代自動車でトヨタが大逆転して世界トップに躍り出ることは可能でしょうか? 二つの可能性があります。

- 燃料電池車(水素エネルギー車)が世界標準となればトヨタに勝機があります。

- 全固体電池EVの実用化にトヨタがいち早く成功すれば、EVでの勢力図が変わります。

トヨタは、燃料電池車「MIRAI」の開発実用化で世界トップを走っています。ただし、製造コストが高いこと、水素流通インフラが無いこと、水素で電気を生成する際に発生する熱を有効活用する方策が現時点で見つかっていないことから、次世代自動車としてEVに対抗する存在とはみられていません。

将来水素インフラの整備が進み、量産による低コスト化が進めば、EVを超える人気を得るポテンシャルはあります。EVと比べて、燃料充てん時間が短く、大きなパワーを出せることが、水素エネルギー車の魅力です。

ただ、世界各国ともEVを次世代車と決めて注力しており、水素エネルギー車普及に積極的に取り組まない可能性があります。次世代車はあくまでもEVで、燃料電池車は大きなパワーが必要とされる大型トラックやバスなどで限定的に使われるだけかもしれません。

それでは、トヨタはEVでテスラやBYDに近づくことはできるでしょうか。命運を分けるのは、EV用全固体電池の開発成否です。EVの致命的欠陥として充電時間が長いことがあります。ガソリン車のように、日中に短時間で燃料補てんすることができません。

この欠点を補うものとして期待されているのが、トヨタが開発で先行するEV用全固体電池です。全固体電池EVの開発に成功すれば、ガソリン車の給油と同様に、短時間で充電が可能になります。トヨタがいち早く実用化に成功すれば、短時間で大きなエネルギーを充てんできるようになる全固体電池EVが、EVの世界標準になると考えられます。

以上、トヨタ巻き返しにつながる二つの可能性に期待されるものの、現時点では上記二つとも実現の可能性が高いとは言えません。

![[今週の日経平均と株式市場]バイデン撤退で荒れる米国市場、「カオス」相場の乗り切り方](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/b/160m/img_2b5a074cc6a3e935645125fb974dffcf59165.jpg)

![[動画で解説]【米日株/ドル円】金利大転換 負のスパイラル](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/8/f/498m/img_8fbfc279050ee52c4455a50cb255123266911.jpg)

![[動画で解説]【再現性あり】新NISAで毎月10万円の不労所得戦略!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/1/498m/img_712b2a3f8e92e675a04bea2219b5a6f289395.gif)

![[動画で解説]次の節目は2029年?中国「三中全会」で見えた8つのポイント](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/5/1/498m/img_511b8885e7a23cb985eaf2cbedd16f0b44407.jpg)

![[動画で解説]投資詐欺にだまされないで!怪しい投資話のありがちポイント3選](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/d/498m/img_2d310c68f0e43c0c8d7958574e373aea44780.jpg)

![[動画で解説]桐谷さんの優待生活に突撃!#2 ~桐谷さん、パンパンの優待財布、中身を見せてください!~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/e/5/160m/img_e524c4f2812a5f8075a30476512fbf6a66116.jpg)

![[動画で解説]決算レポート:ASMLホールディング(受注が小幅回復。会社側は2025年への強い見方を示す)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/c/e/160m/img_ce6a4295321b1700868a384a3e2aa8d944219.jpg)