トヨタ好決算。今期予想は控えめ?

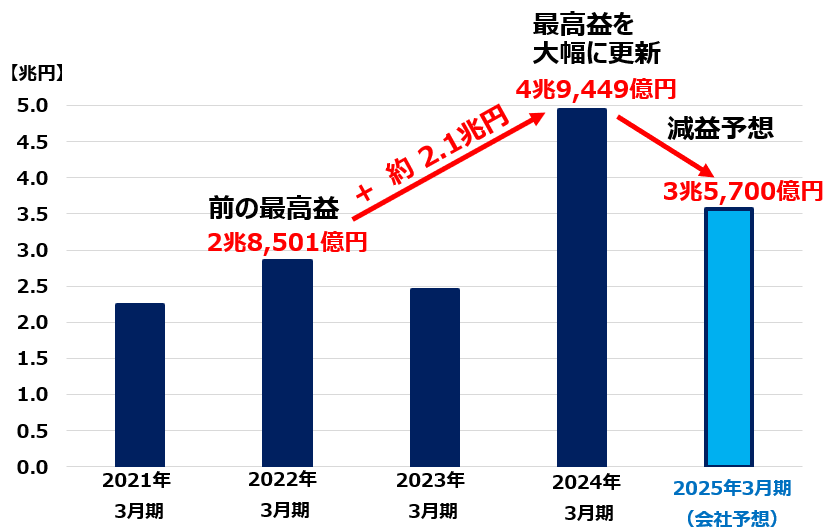

トヨタ自動車は8日、前期(2024年3月期)決算を発表すると同時に、今期(2025年3月期)の業績見通しを発表しました。前期連結純利益は、前々期比101%増の4兆9,449億円で、最高益を大幅に更新しました。文句なしの好決算です。

ところが、トヨタが発表した今期の純利益予想は、1ドル=145円・1ユーロ=160円を前提に、前期比27%減の3兆5,700億円と、かなりの減益となる見通しです。

<トヨタ自動車の連結純利益:2021年3月期~2025年3月期(会社予想)>

前期は、【1】円安、【2】コロナ禍からの販売回復、【3】半導体不足解消による生産回復、【4】ハイブリッド車の販売好調などの追い風が重なり、出来過ぎの決算だったといえます。今期は、その反動で減益となるのは仕方ない気がします。

それにしても、会社予想は減益幅が大き過ぎると思います。例年通り、期初なので保守的な(低い)予想を出していると、私は考えています。今期の純利益は、米国の景気が急激に悪化することがない限り、市場コンセンサス予想である前期比7.3%減の4兆5,800億円程度に、上振れするとみています。

次世代自動車の開発成否が、トヨタ株の長期的な価値を決める

トヨタ自動車の株価を決めるのは、短期的な業績変動だけではありません。それ以上に重要なことがあります。次世代自動車の開発競争で勝者となれるか否かです。

世界的に脱炭素への取り組みが進む中、20~30年後には、ガソリン車やディーゼル車の販売が世界的に激減する可能性もあります。それまでに、次世代自動車の候補と考えられているEV(電気自動車)、燃料電池車(水素エネルギー車)や、自動運転の開発で勝者となれるか否かが重要です。

昨年より、米国などでEVの使い勝手の悪さ(充電時間が長い、厳寒地で電費が低下、高コスト)に改めて注目が集まり、EV人気が低下して、ハイブリッド車の人気が高まっています。ハイブリッド車生産で世界トップを走るトヨタ自動車に追い風となっています。

この追い風が続いているうちに、EV、自動運転、燃料電池車の開発でどれだけの成果を出せるかが、長期的なトヨタ株の投資価値を決めることになると思います。

トヨタで課題となっているのは、次世代自動車の最有力候補と考えられているEVの販売台数でテスラ(米国)やBYD(中国)に大きく遅れを取っていることです。

トヨタは次世代自動車で世界トップを取れるか?

次世代自動車でトヨタが大逆転して世界トップに躍り出ることは可能でしょうか? 二つの可能性があります。

- 燃料電池車(水素エネルギー車)が世界標準となればトヨタに勝機があります。

- 全固体電池EVの実用化にトヨタがいち早く成功すれば、EVでの勢力図が変わります。

トヨタは、燃料電池車「MIRAI」の開発実用化で世界トップを走っています。ただし、製造コストが高いこと、水素流通インフラが無いこと、水素で電気を生成する際に発生する熱を有効活用する方策が現時点で見つかっていないことから、次世代自動車としてEVに対抗する存在とはみられていません。

将来水素インフラの整備が進み、量産による低コスト化が進めば、EVを超える人気を得るポテンシャルはあります。EVと比べて、燃料充てん時間が短く、大きなパワーを出せることが、水素エネルギー車の魅力です。

ただ、世界各国ともEVを次世代車と決めて注力しており、水素エネルギー車普及に積極的に取り組まない可能性があります。次世代車はあくまでもEVで、燃料電池車は大きなパワーが必要とされる大型トラックやバスなどで限定的に使われるだけかもしれません。

それでは、トヨタはEVでテスラやBYDに近づくことはできるでしょうか。命運を分けるのは、EV用全固体電池の開発成否です。EVの致命的欠陥として充電時間が長いことがあります。ガソリン車のように、日中に短時間で燃料補てんすることができません。

この欠点を補うものとして期待されているのが、トヨタが開発で先行するEV用全固体電池です。全固体電池EVの開発に成功すれば、ガソリン車の給油と同様に、短時間で充電が可能になります。トヨタがいち早く実用化に成功すれば、短時間で大きなエネルギーを充てんできるようになる全固体電池EVが、EVの世界標準になると考えられます。

以上、トヨタ巻き返しにつながる二つの可能性に期待されるものの、現時点では上記二つとも実現の可能性が高いとは言えません。

日本のエネルギー転換が遅れる原因

エネルギー転換での出遅れは、トヨタ自動車だけでなく日本全体の問題でもあります。日本が化石燃料の省エネ・環境技術で世界トップに立っていることが、再生可能エネルギーへの転換を遅らせる要因になっている面もあります。

1970年代のオイルショックを省エネとコストカットで乗り越えて以降、日本は常に「省エネ・環境技術」で世界トップクラスの地位を維持してきました。ところが、今、世界中の国々が取り組む「脱炭素・新エネルギーへの転換」では出遅れています。

その根本原因として、2つの問題があります。

【1】送配電ネットワークが全国10電力会社に細かく分断されている問題

再生可能エネルギーは出力が不安定であるため、依存度が高まると、出力が急低下した時に大規模停電を起こすリスクが高まります。それを防ぐためには、再生可能エネルギー発電量の増減に合わせて機動的に発電量を増減できる調整電源が必要です。現時点で、その役割を果たせるのはガス火力発電しかありません。

出力変動に伴う電力需給調整は、広域で行うほど効率的です。日本全国を一つの送配電ネットワークに統合し、その中で需給調整すれば効率的な調整が可能です。ところが、日本の送配電ネットワークは現在、電力大手10社に細かく分断されていて、狭い地域内で需給調整しなければならない問題があります。

そのため、需給変動に対応しきれない電力会社が、大きく増えたメガソーラーの電気の買い取りを拒否する問題が起こります。買い取り拒否によってメガソーラーの収益は悪化し、日本全体で再生可能エネルギーへの転換を遅らせる要因となっています。

【2】再生可能エネルギーの環境問題、小規模事業者が増える

持続可能なエネルギー循環社会をつくるために進める自然エネルギーの活用ですが、皮肉なことに、必ず環境問題に突き当たります。

メガソーラーでは森林など環境破壊をめぐり近隣住民とのトラブルが絶えません。風力発電には、重低音公害の問題があり、洋上風力も漁業資源への影響が心配されます。地熱発電は、温泉資源への影響を懸念する温泉業界から反対を受けています。

自然エネルギーで発電を行う地域として人口過疎地が選ばれることが多いですが、それでも人が全く住んでいない場所はありません。自然エネルギーの活用は、常に環境問題をクリアしながら進めることが求められます。

その結果、日本の再生可能エネルギーには小規模事業者が多くなり、規模を生かしたコスト削減ができなくなっています。

日本をエネルギー強国とする八策

出遅れを取り戻し、再生可能エネルギーで日本が世界をリードするために、以下8つの政策が必要と考えています。

日本をエネルギー強国にする八策

【第一策】電力再編:送配電は全国2社に統合

【第二策】太陽光・風力大規模化:居住地域と発電地域を分断

【第三策】LNG火力拡大(脱炭素第一段階):再生可能エネルギー拡大に必要な調整電源

【第四策】原発の活用(脱炭素第一段階):安全基準順守

【第五策】地熱発電拡大:三大地熱資源国のメリット生かす

【第六策】高温岩体発電の開発継続:成功すれば恒久電源となる可能性

【第七策】水素流通インフラ構築(脱炭素第二段階):グリーン水素の世界的流通可能に

【第八策】水素エネルギー循環確立(脱炭素第二段階):水素発電・水素製鉄実用化、水素エネルギー車普及へ

上記八策のうち、喫緊の課題として重要な第一策について、以下解説します。

【第一策】電力再編:送配電は全国2社に統合

電力自由化は、既存の電力会社を発電、電力小売り、送電、配電の4事業に分割し、新規参入を進めることで完成したこととなっています。分割して競争を促進することだけを考えた自由化だったために致命的な問題が残っています。最大の問題が、送配電ネットワークを統合して電力需給の調整を効率化する視点がなかったことです。

発電と電力小売りで競争を促進することは必要でした。ただし、送配電は逆に完全な独占状態をつくり出すことで電力供給の安定性と効率性を担保すべきです。日本では東西で周波数が異なる問題があるので、とりあえず周波数の異なる東西2社に統合することを急ぐべきと提言します。

電力自由化で参考にすべきは、通信の自由化です。NTTを分割民営化して競争を促進しましたが、短距離通信網は東西NTTに独占させています。通信ネットワークと電力ネットワークでは、質的に異なる部分が多いですが、一つ重要な共通点があります。全国細切れのネットワークでは効率が悪いことです。

通信を利用するビジネスでは、網の目のように張り巡らされたNTTの短距離固定通信網が生命線となります。この短距離網を利用しないことには、携帯電話もいかなるインターネットサービスも行うことができません。

その短距離網は、NTT東日本とNTT西日本の2社に事実上、独占されています。短距離網の運営会社が、電力産業のように全国に10社もあったら、ネットワークの運営が極めて非効率になるからです。

そうならないように、旧電電公社の分割民営化の際に、短距離網の運営は2社に集約しました。独占の弊害は生じていません。NTTは、短距離通信網を安価に利用開放する義務を負っているからです。

電力業界もこれと同じ改革を至急実施する必要があります。電力ネットワークは、周波数の異なる全国2社に統合すべきです。そうすることで、電力ネットワークの運営を効率化し需給を安定させた上で、再生可能エネルギーの導入拡大を図るべきです。

▼著者おすすめのバックナンバー

2024年3月7日:トヨタ・ホンダ「買い」継続。テスラEV減速、トヨタ・ハイブリッド見直しへ(窪田真之)

2024年2月26日:日経平均最高値!それでも、日本株は割安と判断する理由(窪田真之)

2023年12月12日:最高益でも上値重いトヨタ、「買い」継続。次世代自動車の本命は?(窪田真之)

本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。