先週の国内株式市場ですが、何と言っても印象的なのは日経平均の連騰記録かと思います。週末(10月20日)の取引を終えて、その記録を14日間にまで伸ばし、1960年12月〜1961年1月に記録した最長記録に並びました。週明け10月23日(月)も上昇することができれば未踏の15連騰になります。

すでに日経平均は10月13日(金)の終値(2万1,155円)時点で、当時のアベノミクス相場の最高値(2万952円)を超え、1996年11月以来21年ぶりの株価水準になっていましたが、先週もさらに上値を追う展開が続いた格好になります。

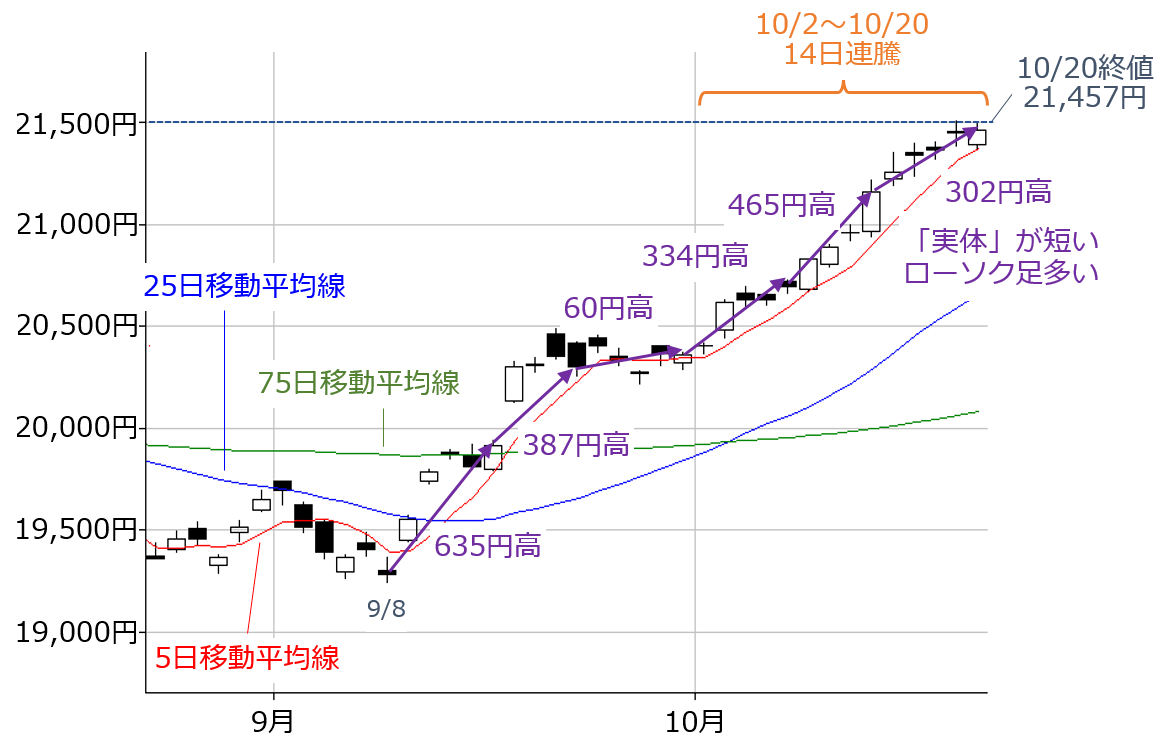

■図1 日経平均(日足)の動き:2017年10月20日取引終了時点

早速、いつもの通り、足元の日経平均の動きを上の図1で確認します。

まずは週足ベースの上昇ピッチです。先週末の日経平均終値は2万1,457円でしたので前週末からの上昇幅は302円ほどになります。これにより、上昇基調が始まった9月8日を起点とした上昇ピッチは、635円、387円、60円、334円、465円、そして今回の302円というペースになります。ここ6週間余りで日経平均は2,000円以上の上昇を見せたことになります。

次に、ローソク足と移動平均線の動きをチェックします。先週のローソク足は、右肩上がりの5日移動平均線をサポートにして上昇してきたことがわかります。また、先週の高値は19日(木)につけた2万1,503円です。今週は2万1,500円台を維持できるかが焦点のひとつになります。

ただし、先週のローソク足の形を見る限りでは、実体の短い線や陰線が多くなっています。つまり、国内株市場は「米国株市場をはじめとする好調な海外株市場の流れを受けて、前日終値よりも一段水準を切り上げてスタートするものの、取引時間中は積極的に上値を買い騰がる動きは目立たなかったことを感じさせます。

下の図2は日経平均が14連騰している期間の、東証1部銘柄の騰落銘柄数の状況を表したものです。先週は連騰記録を更新した週末にかけて日経平均が上昇しているにもかかわらず、値下がり銘柄数の方が多くなっています。

■図2 日経平均連騰中の騰落銘柄数の状況(東証1部)

| 日付 | 値上がり 銘柄数 |

値下がり 銘柄数 |

変わらず |

日経平均 |

前日比 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2017/10/2 | 1,116 | 838 | 76 | 20400.78 | 44.50 |

| 2017/10/3 | 1,172 | 759 | 99 | 20614.07 | 213.29 |

| 2017/10/4 | 820 | 1,096 | 114 | 20626.66 | 12.59 |

| 2017/10/5 | 597 | 1,341 | 92 | 20628.56 | 1.90 |

| 2017/10/6 | 954 | 959 | 117 | 20690.71 | 62.15 |

| 2017/10/10 | 1,421 | 523 | 86 | 20823.51 | 132.80 |

| 2017/10/11 | 879 | 1,045 | 106 | 20881.27 | 57.76 |

| 2017/10/12 | 1,130 | 804 | 96 | 20954.72 | 73.45 |

| 2017/10/13 | 1,206 | 723 | 101 | 21155.18 | 200.46 |

| 2017/10/16 | 1,204 | 741 | 85 | 21255.56 | 100.38 |

| 2017/10/17 | 971 | 931 | 129 | 21336.12 | 80.56 |

| 2017/10/18 | 717 | 1,226 | 88 | 21363.05 | 26.93 |

| 2017/10/19 | 813 | 1,096 | 122 | 21448.52 | 85.47 |

| 2017/10/20 | 890 | 1,048 | 93 | 21457.64 | 9.12 |

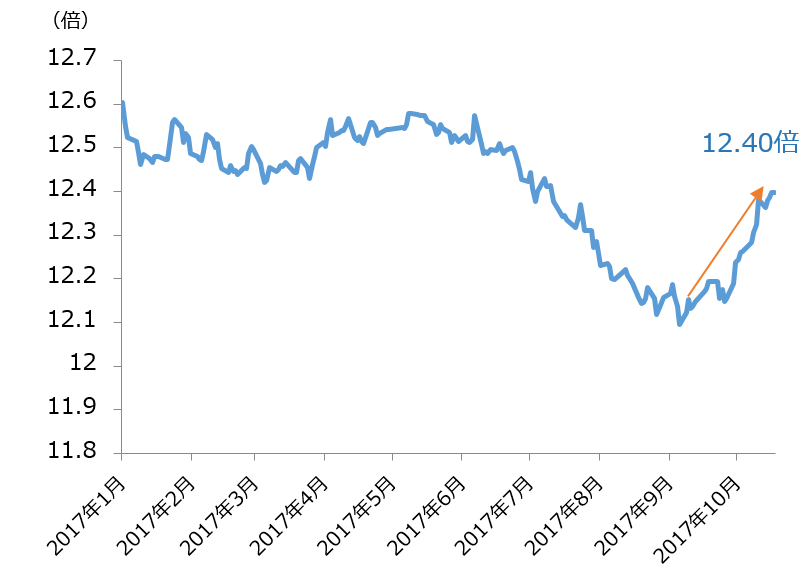

また、日経平均とTOPIXを比較した「NT倍率」の推移を見ると、9月以降の倍率が上昇傾向にあることがわかります(下の図3)

■図3 NT倍率の推移:2017年の年初~10月20日取引終了時点

NT倍率は「日経平均÷TOPIX」で計算されます。NT倍率が高いということは、日経平均が優位にあることを意味します。実際に、日経平均が連騰している期間中の上昇率は、日経平均が5.18%に対してTOPIXは3.41%となっています。

つまり、取引時間中における買い上がりの勢いがイマイチであることや、値下がり銘柄数が多い中で日経平均が先行して上昇していることを踏まえると、日経平均の連騰記録更新はあくまでも「追い風参考記録」と考えることができます。この考え方をベースにしたシナリオは「相場はそろそろ天井をつけるだろう」というものです。

とは言っても、日経平均の連騰記録は約56年9カ月ぶりということですから、足元の相場に対して「これまでとは違う何か」を感じ取ることもできます。こちらの考え方では「まだまだ上昇はこれから」というのが想定シナリオです。国内企業の決算シーズンもいよいよ本格化しますので、業績上方修正が相次いだり、銘柄物色に広がりが出てくれば、先行して上昇している日経平均のピッチにTOPIXが追いついていくことになります。

このように、現時点で描ける目先のシナリオは真逆のものとなっていますが、中期的に見ても強気と弱気の分岐点に位置しています。

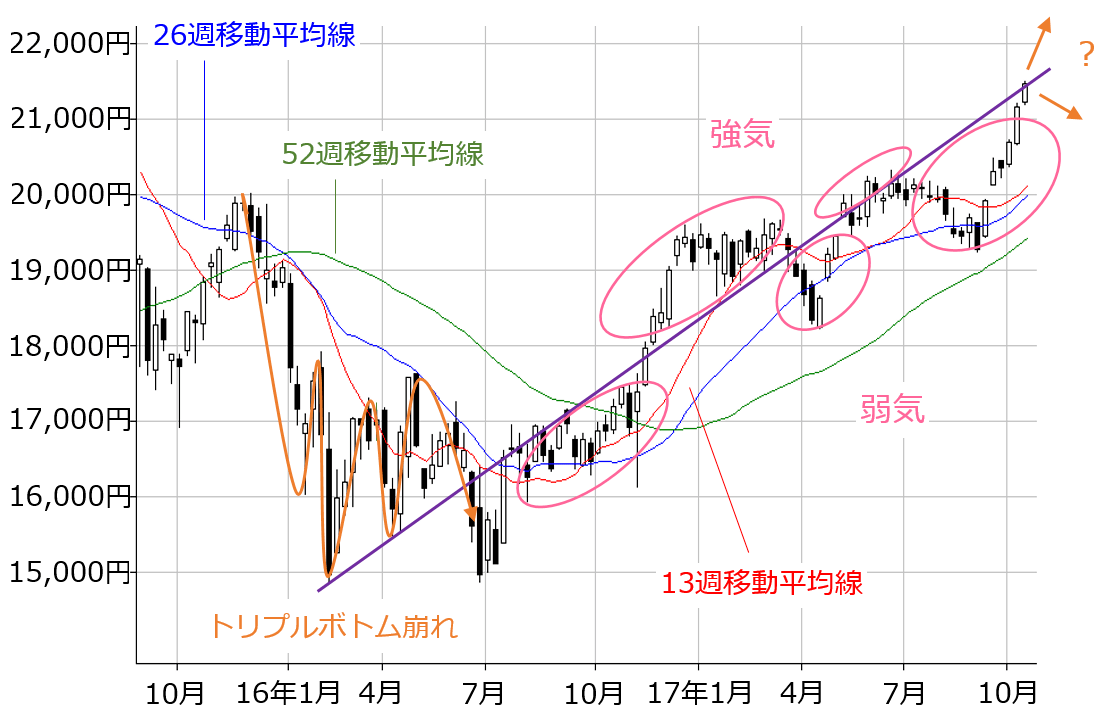

■図4 日経平均(週足)の動き:2017年10月20日取引終了時点

上の図4は日経平均の週足チャートです。週足チャートでは以前より、2015年夏場を境に始まった下落トレンドの終盤で見せた「トリプルボトム崩れ」の安値どうしを結んだトレンドラインを中心に分析してきました。2016年3月からの日経平均はこのトレンドラインを挟んで上方向が強気相場、下方向が弱気相場で推移してきました。

そして、足元の日経平均はこのトレンドラインをまたいだところに位置しています。このままの勢いで強気相場入りするか、それともトレンドラインが抵抗線となって調整もしくは弱気相場入りするかという状況です。

もっとも、移動平均線を見ると、3本の線がともに右肩上がりになっていますので、強気と判断するのが基本的な見方です。

では、「どこまで日経平均が上昇しそうなのか?」ですが、目安となりそうなものとしてまず挙げられるのが前回も紹介した25日移動平均線からのかい離率です。4月半ばからの上昇局面での最大かい離が5.5%でしたので、20日(金)時点での25日移動平均線の価格2万652円から単純に計算した2万1,787円あたりになります。

また、2万1,000円台からの日経平均は約25年の長きにわたってつけたことのない価格帯です。需給的には戻り待ちがないため、スルスルと過去の節目まで上昇する可能性があります。そこで考えらえるのが1996年6月の高値である2万2,750円あたりが節目として意識されそうです。

![[今週の日経平均]最高値更新も「天井サイン」出現!今週の日本株どうなる?!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/c/160m/img_6c199645af38ea98963a94af8b6f3b6934054.jpg)

![[動画で解説]成長株、割安株、高配当利回り株…どの株を選べばいい?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/8/4/498m/img_84b60a4da51373f73b5c52275b097f2837381.jpg)

![[動画で解説]桐谷さんの優待生活に突撃!#1~桐谷さん、おきに優待ベスト3見せてください!~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/9/5/498m/img_9528c8c2f23001a3deb43de0c6f7845872398.jpg)

![[今週の日経平均]最高値更新も「天井サイン」出現!今週の日本株どうなる?!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/b/160m/img_2b5a074cc6a3e935645125fb974dffcf59165.jpg)

![[動画で解説]みずほ証券コラボ┃7月16日【米株は小型選別 日本株はドル建てに注目~今週は米共和党大会と米決算発表~】みずほウィークリーVIEW 中島三養子](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/a/498m/img_2a5df0131378bd46a83ce1f01fbb418d92438.jpg)

![[動画で解説]【テクニカル分析】今週の日本株 最高値を更新後日本株はどうなる?~出現した「天井サイン」をどう読むか~<チャートで振り返る先週の株式市場と今週の見通し>](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/0/498m/img_60df7a3c9e52ac000de20f75f870968d71371.jpg)

![[動画で解説]円高ショックで日経平均急落、夏枯れ相場始まり?](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/c/498m/img_3c55226b36153bdd05e3d3a674f68f9245072.jpg)

![[動画で解説]新NISAを使った個別株投資について](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/0/c/498m/img_0c14e3a2b5e84beb52872a9b879aa3e795587.jpg)

![[今週の日経平均]最高値更新も「天井サイン」出現!今週の日本株どうなる?!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/c/356m/img_6c199645af38ea98963a94af8b6f3b6934054.jpg)

![[今週の日経平均]最高値更新!日経平均とTOPIXはどこまで上を目指せる?~「相場の勢い」と「買い材料」~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/0/1/356m/img_0140eebbe8b4844ce63465a11f41881234066.jpg)

![[今週の日本株]「強くない」相場の強さで株価上昇?~高値更新は容易いが、課題はその先の7月相場~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/e/1/356m/img_e1db9e5b5292bd5d8b3ae76c8da34e7f34002.jpg)

![[動画で解説]日銀が7月利上げに踏み切るべきでないこれだけの理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/8/160m/img_a8715b638366eed8a8f8d75613b8e92163161.jpg)

![[フィーチャー] バイデン氏もトランプ氏も鉄鋼業界を救いたいが、つぶす可能性もある](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/2/160m/img_32aca21472e8a9bb523a39c473740d6a30904.jpg)