平成も残すところ4カ月余り。平成元年(1989年)はバブルのピークから始まります。当時はこの好景気が続くと信じる論調がほんどでしたが、株価は平成2年の年初・大発会から下落。バブル崩壊以降、長い景気の低迷があり、経済にとっては激動の時代でした。

振り返って見ると、「平成」とは言うものの、平らだったのは消費者物価だけで、企業や家計を取り巻く環境は様変わりしました。

【平成の30年間で企業は“筋肉質”に】

まず、企業を取り巻く環境を振り返って見ましょう。企業の景況感を日銀短観で確認すると、業況判断D.I.はバブル崩壊を受けて大きく悪化。その後も、消費税増税やアジア通貨危機、平成金融危機、ITバブルの崩壊、リーマンショック等、数々の試練に見舞われます。

◆急激な失速とそこからの回復に追われた日本企業

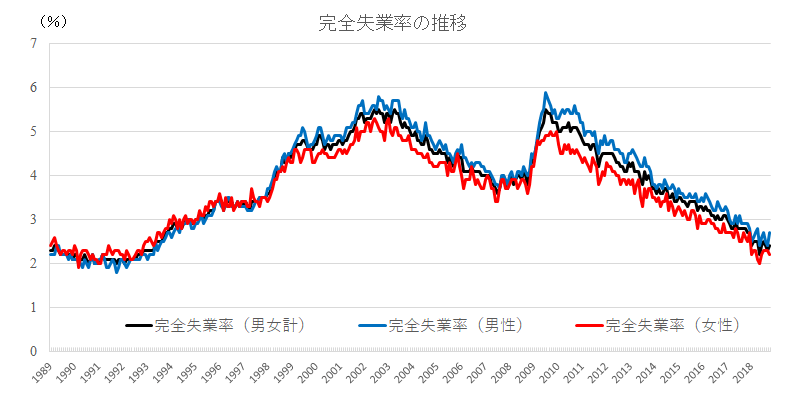

家計についても厳しい時代が続き、失業率は5%を超え、男性の失業率については一時5.9%に達しました。その頃の状況に比べると直近の失業率は大幅に改善。バブル期の水準に迫っていますので、ほぼ完全雇用の状態と言えるでしょう。

◆雇用は超氷河期を乗り越え、人不足の時代に

企業の景況感も家計にとって重要な指標である失業率も、30年という長い目で見ると、足許は好調と言えます。

大枠を確認したところで、企業の利益と家計の収入(給料)などから生活の変化を探ってみましょう。

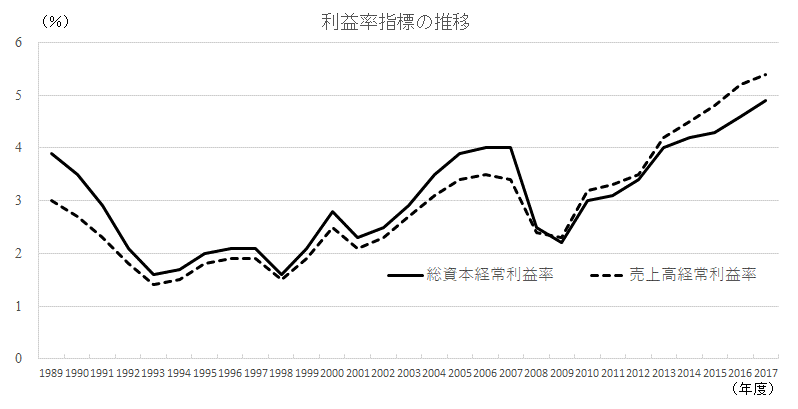

平成30年間の企業経営の変化にはいくつかのポイントがありますが、そのひとつは「売上至上主義」から「利益重視」の経営への転換にあります。「リストラ」という単語が、不採算事業の縮小・撤退や人員整理という意味で一般的に使われるようになったのは1993年頃からのようです。

その後も度重なるショックに対応するため、企業はリストラを進めてきました。高度経済成長期やバブル期のイケイケドンドンという雰囲気ではなくなり、事業部門ごとの採算を考え、雇用制度も新卒採用・終身雇用から大きく変化しています。

企業の利益指標として、総資本経常利益率と売上高経常利益率を見てみましょう。どちらの指標も景気に影響を受ける部分はありますが、ストック(総資本)・フロー(売上)双方と比較しても経常利益率は、バブル期の水準を超えているので、企業の体質が“筋肉質”になっていることが分かります。

◆リストラ加速、利益追求経営で企業の利益効率はアップ

なお、ここでは、ストックとの比較として、自己資本ではなく、総資本(総資産)を用いています。自己資本経常利益率は投資家の視点では重要ですが、財務レバレッジを掛けるといった企業の財務戦略に影響を受ける指標です。企業が所有するストックからどれだけ利益を生み出したかを確認するには、総資本経常利益率がふさわしいでしょう。

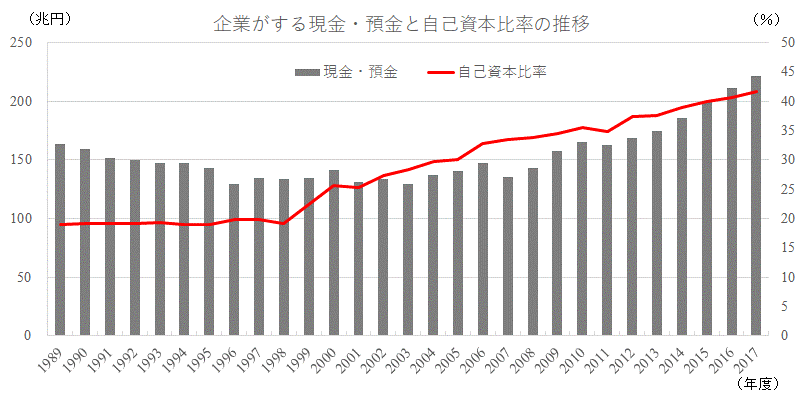

では、企業は利益をどのように使ったのでしょうか。統計からは、利益が出る体質になっても、経営スタンスは慎重だということが見て取れます。得た利益を積極的に研究開発や設備投資に回すのではなく、現金・預金を積み増して、自己資本比率を高めました。これまでのショックに過剰反応して、防衛的な企業経営になっているように思います。

◆日本企業は利益を投資するのではなく、貯めてきた

最近では、金余り・過剰流動性だったバブル期、そして、アベノミクス・異次元緩和がスタートした時期と比べて、約60兆円多い222兆円の現金・預金を保有しています。自己資本比率は1990年代後半までは19%台だったのですが、1999年頃から上昇を始め、今では40%を超えました。

不良債権問題、金融機関の経営危機、1997年4月の消費税増税、アジア通貨危機というショックが続き、企業経営が防衛モードに突入した時期でした。

企業は利益率や自己資本比率も高くなり、現金・預金も手厚く、“強く”なりました。

![[動画で解説]【米国株】NVDA NVDA NVDA 決算からのAI相場](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/9/498m/img_a99e2e3ab1034704f2f060c02adba3aa62018.jpg)

![[動画で解説]【ぽんちよさん】次の目標は3億円!今後も自分の伸びしろに期待【わたしの一番ほしいもの】](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/d/498m/img_ad21cfeab88e1204f91761c115ee74bd50474.jpg)

![[動画で解説]日中首脳会談が開催。習近平政権が石破政権に歩み寄る三つの理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/b/498m/img_6b195ba704f93cbaf52c425e486a004045307.jpg)

![[動画で解説]【米国株】NVDA NVDA NVDA 決算からのAI相場](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/9/160m/img_a99e2e3ab1034704f2f060c02adba3aa62018.jpg)

![[動画で解説]【ぽんちよさん】次の目標は3億円!今後も自分の伸びしろに期待【わたしの一番ほしいもの】](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/d/160m/img_ad21cfeab88e1204f91761c115ee74bd50474.jpg)

![[動画で解説]日中首脳会談が開催。習近平政権が石破政権に歩み寄る三つの理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/b/160m/img_6b195ba704f93cbaf52c425e486a004045307.jpg)