※このレポートは、YouTube動画で視聴いただくこともできます。

著者の田中 泰輔が解説しています。以下のリンクよりご視聴ください。

「【米国株】性懲りなく景気新局面」

今回のサマリー

●1~4月には、米景気堅調、インフレ下げ渋りで、年内利下げ見送り観測に

●5月には一転、景気減速論が浮上。その確からしさを探るポイントは

●投資家は、数カ月ごとに変転する米景況感を今度こそ信じてよいのか、どう対応するか

米景気に陰り

4月まで、米景気は強いままで、インフレは高止まりするという見方が優勢でした。市場は2024年初めに、年内の利下げを6回と織り込んでいました。それが時間経過とともに、4回、3回…、0回へと減り、一部には、利上げすらあり得るという声も出ていました。

それが一転、5月になると、経済指標が相次いで予想を下回り、景気の陰りが意識されています。年内の利下げ回数の織り込みも1~2回に戻りました。市場では毎度のことで、舌の根も乾かないうちに、今度は「景気後退論」まで聞こえてきます。

米景気、インフレ、金利の先行きについては、コロナ禍以降、数カ月ごとに変転しています。足元の景気の陰り観測を今度は信じていいのか、投資家としてどう捉え、対応すべきなのかを考えます。

変転する米景況感

コロナ禍以降に、米景況・インフレ感がどう変転し、金利=FRB(米連邦準備制度理事会)政策の見方がどう変わったかを、ざっくり振り返りましょう。

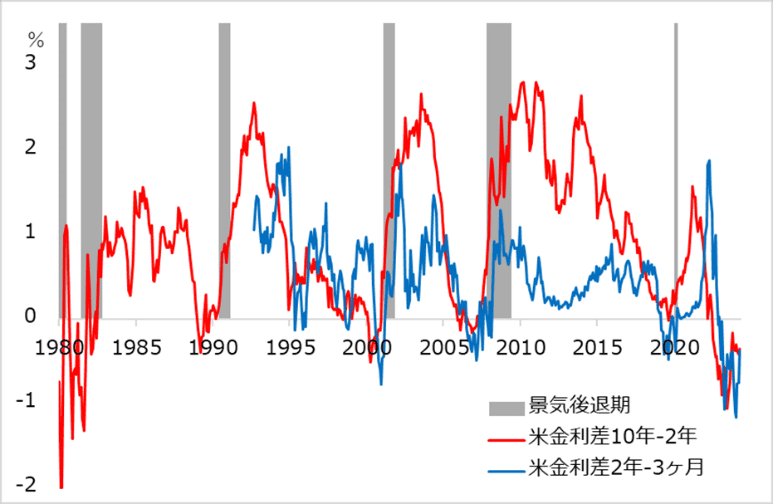

2022年には、インフレ加速に対して、FRBが利上げを急ぎ、政策金利を景気中立レベルとされる2.5%以上へ引き上げました。これを受けて、2022年後半には10年金利と2年金利が逆転する逆イールドが発生(図1)。これは従来、平均で1年半後の景気後退シグナルと認識されていました。

この状況で、2022年10-12月期には、景気はやがて減速し、少し遅れて軟化から下降に向かうとの見方が優勢になりました。政策金利の先高観はまだ残りつつも、10年金利がピークアウトし始めました。

図1:米逆イールドと景気後退期

2023年になると、景気指標の堅調が続き、景気は軟着陸すらしないで堅調軌道をたどるノーランディング論が出てきました。当然、インフレも簡単には下がらず、利下げも簡単には進まないという見立てになります。

ところが3月に、地方銀行の破綻が相次ぐミニ金融危機が発生。ここで改めて、金融引き締めの効果が意識され、景気減速、そうであればインフレ鈍化、そして金利低下のシナリオで決まったかのムードに。

しかし、この見方も長くは続かず、金融不安の一服とともに、景気の堅調ぶりを示す指標が続きました。一時的なものか注視しましたが、7~9月の経済指標はGDP(国内総生産)換算で年率5%という異様なペースにまで上昇。インフレ高止まり懸念から、FRBは追加利上げへタカ派姿勢を強め、9月分の指標を確認する10月に長期金利は5%まで上伸しました。

これが一転、11~12月発表の景気・インフレ指標が弱振れて、12月FOMC(米連邦公開市場委員会)は、勝ち誇ったように、「ディスインフレ」への変化を強調。FRB自身は2024年の利下げ見通しを3回としていましたが、市場は勇み足気味に6回を織り込むまでになった次第。

そこから、前段で見たように、1~4月にはまた景気堅調、インフレ高止まり、利下げ見送りにまで見方は変わり、5月にまた変わっています。

なぜ繰り返し見誤ったのか

市場は、この景気、インフレ、金利観の数カ月ごとの変転に翻弄(ほんろう)されてきました。そして、FRBの経済分析能力を批判する声も折々に出ています。しかし、筆者はこの間に、コロナ禍後には特殊事情が多すぎて、FRBですらスタンスは定まらず、データ次第で是々非々対応にならざるを得ないとご案内してきました。

実際、経済指標は時間の経過とともに、数カ月上振れた後、数カ月弱振れて、また数カ月…と明暗変転したため、その都度、政策当局も市場の専門家も見通しの修正を余儀なくされました。

特に悩ましかったのは、金利と経済の関係についての基本理解と、コロナ禍以降の実情がなかなか一致せず、むしろズレが大きくなっていったことです。先述の通り、逆イールドが生じるほど金融引き締めをすれば、景気は減速に向かうという見方は、経験的にも、モデル分析上も、正当なものです。

ところが、高金利のまま、逆イールドのままでも、景気は堅調を保ち、いつまでも減速せずにいます。鈍化しかかったインフレも、想定のうちではありますが、一度上昇し始めると下がりにくい賃金、サービス価格、住宅家賃など粘着インフレが高いままです。

分析者はこの間ずっと、なぜ高金利、逆イールドが効かないのかと、コロナ禍以降の特殊事情は何かを探り続け、どうやらこれが原因かと一つ一つ見いだしてきました。財政給付金の残り、超金融緩和時の資金調達の恩恵、高金利での借り換えが滞る中古住宅の供給不足、いち早くリストラを進めたテック製造業の財政支援や生成AI(人工知能)需要による好転などなど。

長年にわたって経済を観察してきた指標類では補足できない要因を、経済予測の分析ツールでカバーできていないデータでチェックするのは、事実上困難と言わざるを得ません。

筆者もそれを実感していたので、投資家として、まずは一つのシナリオに肩入れするのではなく、柔軟な構えをとり続けるようご案内してきました。その中で、是々非々で試行錯誤するFRBですが、彼らのスタンスは、数カ月程度なら市場のコンセンサスになりやすいので、それに便乗するアプローチをご案内してきました。

![[動画で解説]「今週のドル/円は4円の円安。来週のドル/円は160円か? 」](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/1/f/498m/img_1f3949c08c7e53f8c517668b0bca4e6a45975.jpg)

![[動画で解説]アメリカ大統領選挙から1週間「トランプトレード」はどう変化していく?~時間軸で考えてみる今後の相場展開~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/4/498m/img_34971e338ed0449f7eb54625c17b1f8071951.jpg)

![[動画で解説]【米国株】トランプ相場 ラリーとクラッシュの間](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/c/6/498m/img_c602ac20bd2fb9e7dd213b0a4b8be5c461311.jpg)

![[動画で解説]【2024年10月】今、上昇している市場はどこ?投資信託ランキング「注目のインド株ファンド!これから投資する人におすすめの3本」](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/f/498m/img_2f095920da9b3a6e3157b834cb0947be39986.jpg)