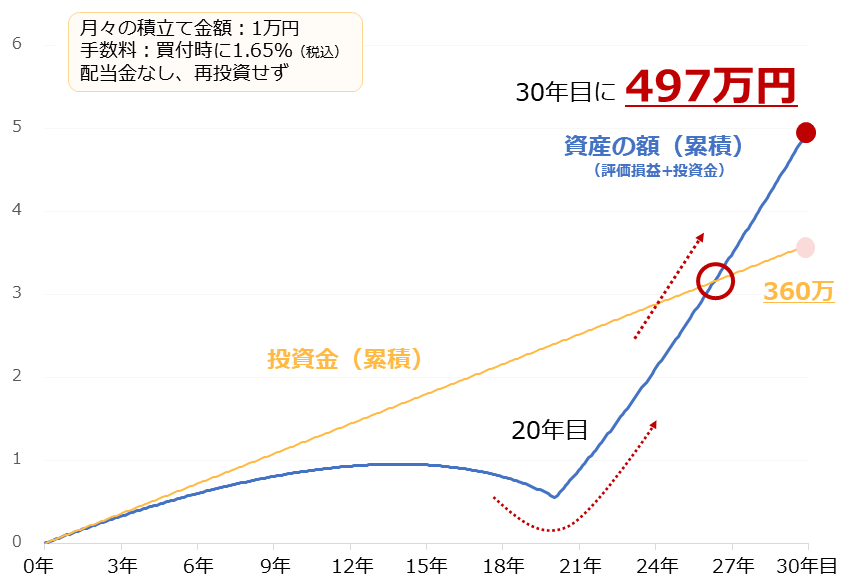

クイズ:30年後の資産はいくら?

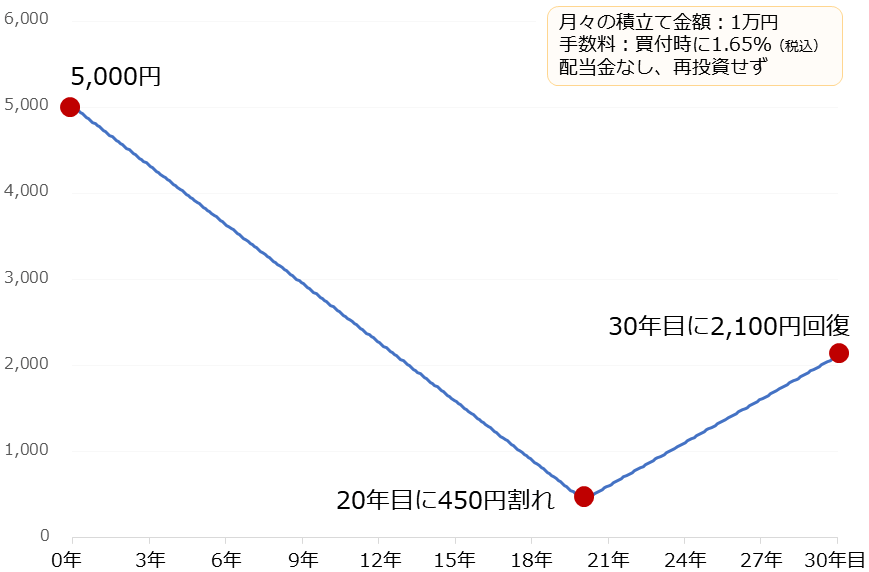

[問題] Aという投資商品が以下の価格推移を演じたとします。30年間、毎月1万円、Aに積立投資をした場合、資産(評価損益+投資金)はいくらになるでしょうか?

図:30年後の資産はいくら? 単位:円

次の三つの選択肢より、正解だと思うものを選んでください。(1)497万円、(2)97万円、(3)マイナス497万円。毎月1万円、投資をしますので、投資金の合計は360万円(1万円×360カ月)です。((2)と(3)は投資金を下回っているため、損が発生)

手数料は買付時に1.65%(税込)かかることとします。話をシンプルにするため、配当金なし、再投資せず、とします。

「そもそも、価格が下がっている。利益は出ていないよね!?」「こんなことを問題にすること自体、ナンセンスだ!」「5,000円が、450円割れって、大損じゃない!? こんな投資、できるわけがない! とんでもない投資だ!」と感じた方もおられると思います。確かに「価格の推移だけ」を見ると、そのように感じるのは無理もありません。

ここで、問題文を改めて確認します。「積立投資をした場合」とあります。「積立投資」です。毎月1万円、投資をし続けるのです。「最初に買って、そのまま」ではないのです。さて、この投資は本当に利益が出ていないのでしょうか? 本当にとんでもない投資なのでしょうか?

下落しても利益が出る場合がある!?

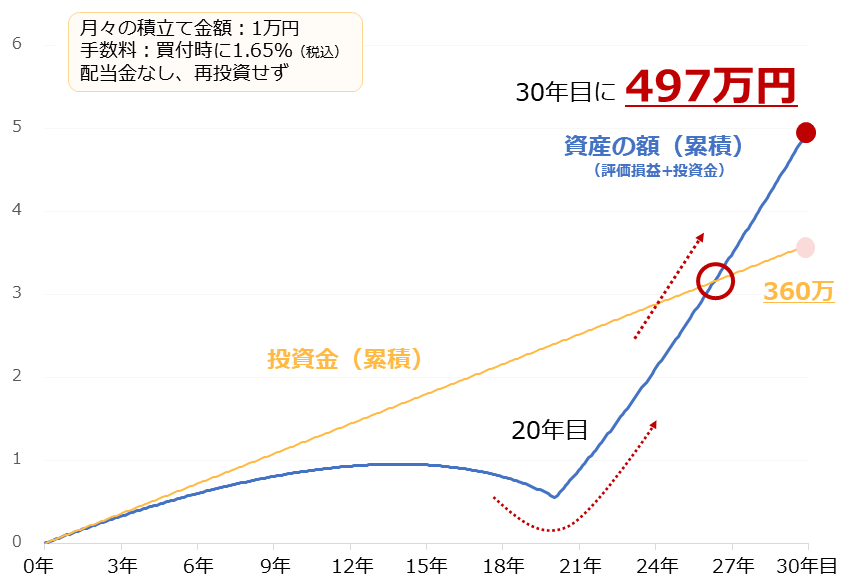

答えは(1)497万円です。資産の額と投資金の推移は以下です。

図:シミュレーションの結果(1)資産の額と投資金 単位:百万円

投資金は合計360万円ですので、最終的な資産は、投資金の1.38倍(38%増)です。「積立投資」は、「最初に買って、そのまま」(いわゆる普通の投資)と異なり、価格が下がっても利益が出る場合があるのです。

積み立てスタート時の価格が5,000円、最終的な価格は、スタート時の半値以下となる約2,100円です。また、一時90%以上下落する場面もあります(20年目に450円割れ)。それでもなぜ、38%もの利益を上げることができるのでしょうか。

価格下落時が、購入数量を増やす好機

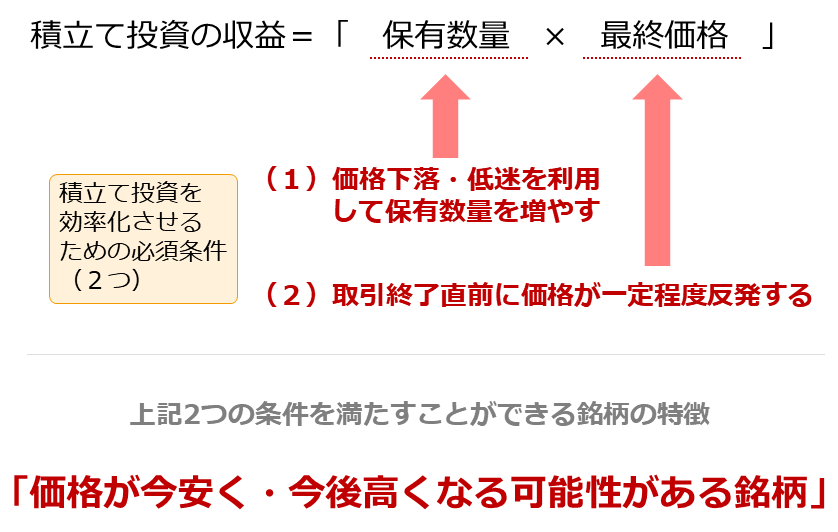

積立投資の損益は、「保有数量×最終価格」で計算します。このため、クイズのように、いくら最終価格が低くても、保有数量が多ければ、利益が出る場合があるのです。

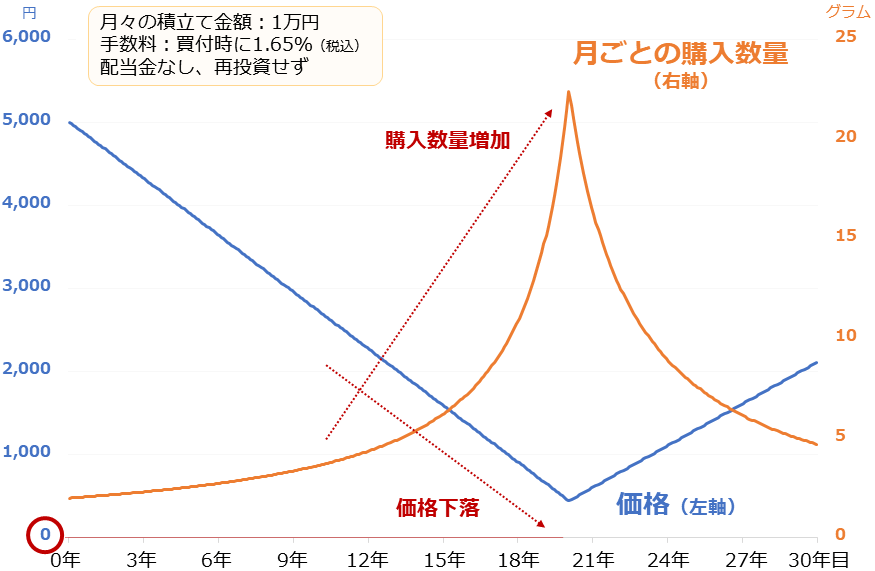

では、保有数量はどのような時に増えやすいのでしょうか。以下は価格と、保有数量を左右する「月ごとの購入数量」の推移です(月ごとの購入数量の累積が最終的な保有数量)。

図:シミュレーションの結果(2)価格と月ごとの購入数量

価格が下落すればするほど、月ごとの購入数量が増加することがわかります。一部、曲線になっているのは、価格がゼロ円に接近すると、購入数量の増減が顕著になるためです。

純金積立を例にすると、月々の投資金が1万円で、その月の貴金属の価格が1万円(1グラムあたり)の場合、その月に購入できる量は1グラムです。貴金属の価格がその半値の5,000円の場合、購入できる量は倍の2グラムです。価格が下がると、投資金の額が同じでも購入できる量は、増えるのです。

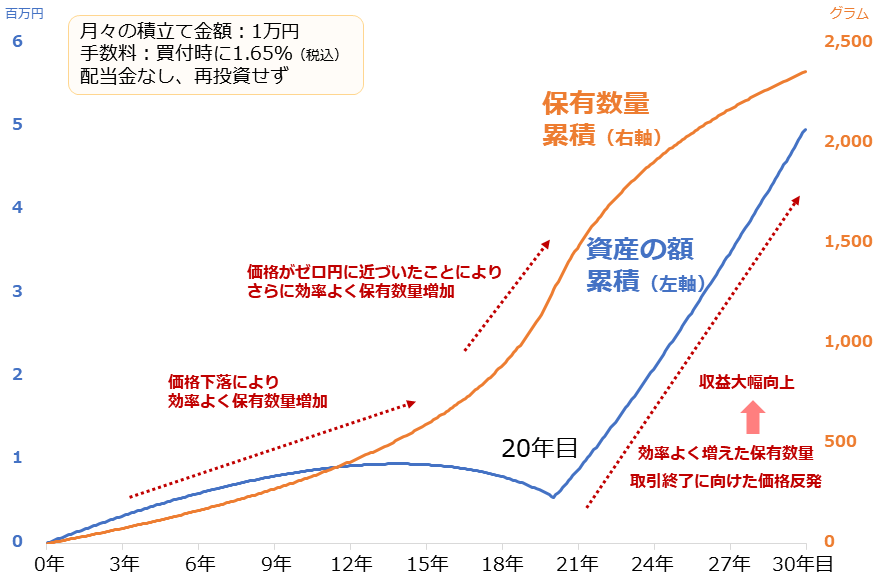

下落時に増えた保有数量が資産を大きく増やす

以下は、保有数量と資産の額(ともに累積)の推移です。20年目以降、資産の額が急激に増えていることがわかります。

図:シミュレーションの結果(3)資産の額と保有数量

20年目まで、保有数量は価格下落をきっかけにして、効率よく増えました。保有数量が効率よく増えたため、それ以降の資産の額は、価格が低水準から多少反発しただけで、大きく増えています。

図:シミュレーションの結果(1)資産の額と投資金(再掲)

その結果、上図のとおり、資産の額は25年目を過ぎたころには投資金を上回り、利益が生じ始めました。価格が一時90%以上下落しても、最終的に半値になっても、38%もの収益を上げることができたのは、価格下落を利用して「保有数量」を効率よく増やすことができたからです。

時間をかけて、コツコツと、余計な事をせず、あきらめず、着実に、積み立てを継続することによって、「価格下落でも利益獲得」を実現できる場合があるのです。

「最終的な価格上昇」も欠かせない

また、「価格下落」によって効率的に増えた保有数量を、効率よく収益化するためには、取引終了前に価格が一定程度反発することが必要です。先ほどのシミュレーションで、仮に20年目以前(価格が上昇する前)に取引を終えてしまった場合、損が確定します。

ここまでの内容をもとに考えられる、積立投資を効率化させるための必須条件は、(1)価格下落・低迷を利用して保有数量を効率的に増やすこと、(2)取引終了前に価格が一定程度反発すること、の二つです。

図:積立投資を効率化させるための二つの必須条件とそれらを満たしうる銘柄の特徴

この二つの条件を満たすことができる銘柄の特徴は「価格が今安く・今後高くなる可能性がある銘柄」です。少なくとも、価格が今急上昇している銘柄では、ありません。

今急上昇している銘柄は、効率よく保有数量を増やすことができないだけでなく、最終的な価格が上昇するときの難易度が高くなってしまいます(最高値を何度も更新し続けなければならない)。このような銘柄は、短期を想定した、積み立てではない投資に向いているでしょう。

「今はダメ、将来は救世主」が積み立て向きの銘柄

上記二つのほか、あればなおよい条件に、「現在の価格が「ゼロ円」に近いこと」が挙げられます。価格がゼロ円に近ければ近いほど、購入できる数量がさらに増えやすくなります。

月々の投資金が1万円で、その月の貴金属の価格が100円(1グラムあたり)の場合、購入できる量は100グラム、同10円の場合、購入できる量は1,000グラム、同2円の場合、購入できる量は5,000グラム、同1円の場合1万グラムです。

同じ「安い」でも、ゼロ円に近ければ近いほど、さらに効率よく保有数量を増やすことができます(貴金属の価格は、ゼロに近づくことはあっても、ゼロ(無価値)になることは考えにくい)。

「なおよい」を加えた三つの条件を満たす銘柄の特徴を極端に言えば、「今は誰も見向きもしないが、数十年後に、世界中を良い意味で驚かせる可能性を秘めている銘柄」となるでしょう。

今は「ダメだ、ダメだ」と思われている銘柄、しかしそれでいて、数十年後に世界を救う救世主になり得る銘柄。そんな銘柄はあるのでしょうか?

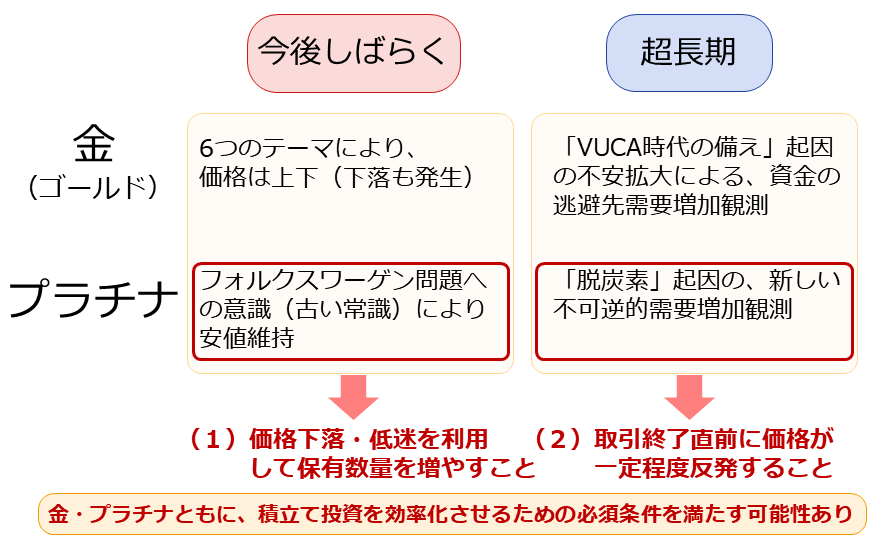

筆者が知る、それに最も近い銘柄が、プラチナです。以前の「2023年のプラチナ相場を予想 超長期の価格上昇の第一歩」で書いたとおり、フォルクスワーゲン問題が発覚して以降、いまだに多くの専門家が、プラチナの価格は上昇しないと考えている節があります(今はダメだと思われている)。

しかし、「脱炭素」をきっかけに、超長期視点で、これまでにない新しい需要が生まれる可能性があります(地球温暖化を食い止める、救世主の一つになる可能性を秘めている)。

図:金(ゴールド)・プラチナと、積立取引効率化の条件

2023年の初回となる今回は「積立投資」について考えました。皆さまにとって、2023年がよい年になることを、願っています。今後ともどうぞ、よろしくお願いいたします。

[参考]積み立てができる貴金属関連銘柄(一例)

純金積立

投資信託

ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)

ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

三菱UFJ 純金ファンド

海外ETF

SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト(GLDM)

iシェアーズ・ゴールド・トラスト(IAU)

米国株

バリック・ゴールド(GOLD)

アングロゴールド・アシャンティ(AU)

アグニコ・イーグル・マインズ(AEM)

![7度の「退場」から復活!不滅の投資スタイルの秘訣とは…投資熊さんインタビュー[前編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/6/160m/img_76edea8a8fac5449cfb4d33f8678d51c48934.png)

![[動画で解説]株価急騰を招いた金融政策発表から1カ月が過ぎた中国~財政政策への期待は報われるか?~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/8/a/498m/img_8a6c96cf4ead7b0268fe7f71a28c5fd174858.jpg)

![[動画で解説]「短期ドル/円の見通しは、「151円台をキープする限り、円安継続」!」FXマーケットライブ](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/9/4/498m/img_94157f1cc65cda079f19b67766ae663646051.jpg)

![[動画で解説]【日米株】年末ラリーへ 今そこにあるハードル](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/3/6/498m/img_36b800bb6c24b2c67166a5873aae553259027.jpg)

![[動画で解説]中国GDP鈍化、デフレと不動産不況続く。それでも大規模な景気刺激策に慎重な理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/5/0/498m/img_505d64bd347e5f9efb94cdb4e523377b51921.jpg)

![7度の「退場」から復活!不滅の投資スタイルの秘訣とは…投資熊さんインタビュー[前編]](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/6/346m/img_76edea8a8fac5449cfb4d33f8678d51c48934.png)

![[動画で解説]大激戦!米大統領選挙で世界分裂は直らない](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/f/e/160m/img_fe0df75b485762eaa90ed95b8238cdaf69929.jpg)

![[動画で解説]iDeCo(イデコ)ファースト!NISA(ニーサ)より節税メリット大!デメリットも理解して活用](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/b/2/160m/img_b2ffc423fe5754f6473aa1748346698d47085.jpg)

![[動画で解説]【S&P500の危機?】トランプショック到来...!?米大統領選挙の今後](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/4/d/160m/img_4d37c6668863c2c90260de7232facac5104960.gif)