これまで数回にわたって、信用取引とテクニカル分析の相性の良さや、テクニカル分析における「トレンド」の大切さなどについて述べてきましたが、今回は、実際の取引でよく使われているトレンド系の売買手法について、いくつか紹介したいと思います。

本来であれば、テクニカル分析の背景にある考え方などを、じっくりと解説してから売買手法について説明するのが筋ではありますが、このコラムは(米国株)信用取引がメインテーマですので、ここでは要点のみをかいつまんで話を進めていきます。

トレンドの転換を捉える ~「平均足」と「MACD」の組み合わせ~

最初に紹介するのは、トレンドの転換を捉える手法です。「平均足」と「MACD(移動平均収束発散)」の二つのテクニカル指標を使います。

細かい話は後回しにしてポイントを先に述べると、以下の二つを満たしたときにトレンドが転換するという見方になります。

1)平均足の色が変わる

2)MACDとシグナルがクロスする

早速、具体例で見ていきます。

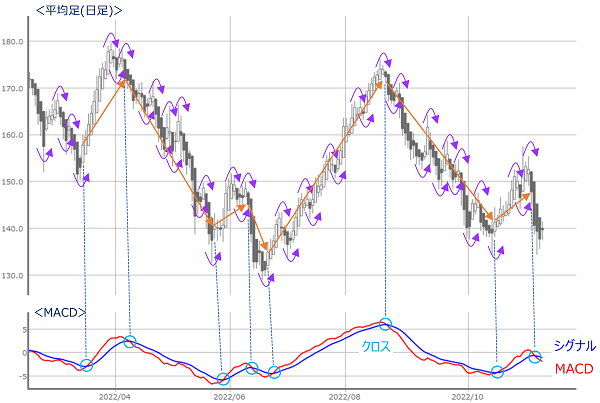

<図>アップル平均足(日足)とMACD(2022年11月8日取引終了時点)

上の図は上段がアップル(AAPL)の平均足(日足)チャート、下段がMACDのチャートになります。

まずは、上段の平均足で売買ポイントの一つ目である「平均足の色が変わる」ところに注目すると、小さい矢印で示しているように、白色から黒色、黒色から白色へとかなり頻繁に色が入れ替わっていることが分かります。

こうした平均足の色が変わった後に、下段のMACDに視点を移し、二つ目のポイントである「MACD(赤色の線)とシグナル(青色の線)のクロス」したところを捉えると、ちょうど図で示したような矢印(オレンジ色の線)のようなトレンドの転換をつかむことができます。

結果的に、売買サインは「MACDとシグナルのクロス」であるため、平均足をチェックせずに、MACDを見るだけでも良さそうな気がしますが、平均足とMACDの組み合わせは、「平均足で短期、MACDで中期のトレンドの流れをそれぞれ把握する」という目的があります。

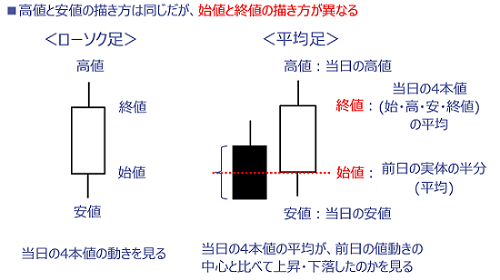

そもそも、平均足の見た目はローソク足とよく似ています。両者ともに、「実体」と呼ばれる箱型の部分と、上下に伸びる「ヒゲ」と呼ばれる線で構成されている点は同じですが、異なるのは実体の部分になります。

ローソク足の実体は日足の場合、当日の始値と終値の関係を示します。株価が「始値<終値」であれば白い「陽線」、反対に「始値>終値」ならば黒い「陰線」となります。

一方、平均足の実体は下の図にもあるように、始値が「前日の始値と終値の半分」、終値は「当日の4本値の平均」になります。つまり、「当日の値動きの平均株価が、前日の値動きの中心株価と比べてどうなのか?」を平均足は表しています。

<図>ローソク足と平均足の違い

こうすることで、平均足にはローソク足のような「窓空け」がなく、トレンドの発生中は陽線もしくは陰線が連続して出現することとなり、トレンドの継続が視覚的に見やすくなるほか、平均足の色が変わるタイミングがトレンド転換のサインになります。

ただ、平均足は前日の値動きとの比較を日々チャート上に描いているため、先ほどの図でも確認したように、サインの出現が早過ぎたり、頻発してしまう欠点があります。

そのため、スパンが比較的長いトレンド系のテクニカル指標であるMACDを組み合わせて欠点を補う意味があります。

また、MACDとシグナルのクロスが、「株価のトレンドが一定期間続いた後に出現したのか?」、それとも、「株価がもみ合っている状況で出現しているのか?」などを、平均足で確認することで、トレンド転換後の値動きが大きくなりそうなのかどうかについての参考にすることも可能になります。

「グランビルの法則」 ~移動平均線と株価の関係でタイミングを探る~

続いては、株価と移動平均線との関係でトレンドや売買タイミングを探る手法についてです。

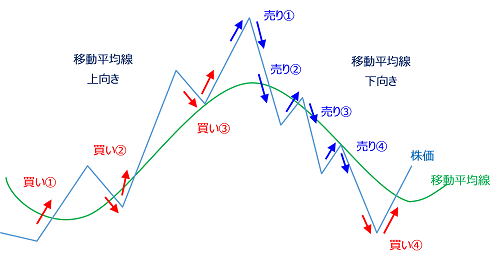

古典的な手法として「グランビルの法則」と呼ばれているものが知られています。株価と移動平均線の関係から、買いのパターン四つ、売りのパターン四つに分類されています。

<図>グランビルの法則

・買いのパターン

買い【1】:「上向きor横ばいの移動平均線」を「株価が上抜けた」とき

買い【2】:「上向きの移動平均線」を「株価が一時的に下回った」とき

買い【3】:「上向きの移動平均線」が「株価下落のサポート(支持)となった」とき

買い【4】:「下向きor横ばいの移動平均線」から「株価が大きく下落した」とき

・売りのパターン

売り【1】:「上向きor横ばいの移動平均線」から「株価が大きく上昇した」とき

売り【2】:「横ばいor下向きの移動平均線」を「株価が下抜けた」とき

売り【3】:「下向きの移動平均線」を「株価が一時的に上回った」とき

売り【4】:「下向きの移動平均線」が「株価上昇のレジスタンス(抵抗)となった」とき

上の図にある売買パターンは、移動平均線の向きに注目し、株価の値動きとどのように絡んでいるのかによって整理されています。

前回のコラムでも簡単に触れましたが、移動平均線は一定期間の「値動きの中心線」であり、「トレンドの向きや強さ」を示します。そのため、株価が一時的に下落や上昇する局面では、移動平均線が目安となって、株価の「支持や抵抗」として機能したり、株価と移動平均線との距離の「乖離(かいり)」が進めば、修正に向かいやすいという考え方が背景にあります。

ちなみに、グランビルとは米国の証券アナリストであり、金融記者でもあったジョセフ・E・グランビル(Joseph E. Granville)氏のことを指し、同氏が1960年に発行した書籍で紹介したのがこの法則になります。

また、グランビルの法則で使われる移動平均線は200日が前提となっていますが、そもそも移動平均線を考案したのはグランビル氏自身です。

なお、米国で50日移動平均線への注目が高いのは、グランビルの法則で使われる200日移動平均線の期間が長いため、半分の100日移動平均線や4分の1の50日移動平均線が使われだしたという説もあるようです。

トレンドラインを引いて売買を仕掛けるタイミングを探る

そして、最後はトレンドラインをチャート上に描き、売買を仕掛けるタイミングを探る手法についてです。

トレンドラインの描き方に明確なルールはないのですが、ここでは、「切り下がる高値どうしを結ぶ線」と「切り上がる安値どうしを結ぶ線」の2種類を描きます。

売買のポイント判断はシンプルで、切り下がる高値どうしを結ぶ線を上抜けたところが「買い」、切り上がる安値どうしを結ぶ線を下抜けたら「売り」となります。

言葉で説明してもイメージが湧かないと思いますので、こちらも具体的な例で見ていきます。

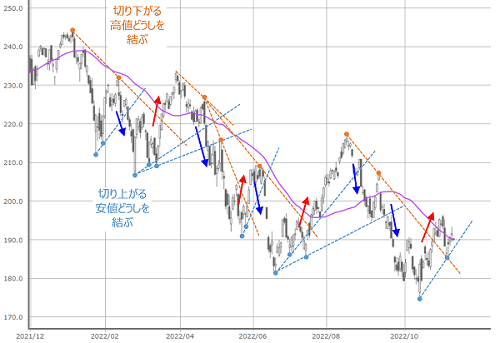

<図>バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI)日足チャートとトレンドライン (2022年11月8日取引終了時点)

上の図では、「切り下がる高値どうしを結ぶ線」をオレンジ色、「切り上がる安値どうしを結ぶ線」を水色で描いていますが、オレンジ色の線の上抜けが買いポイント、水色の線の下抜けが売りポイントとして、それぞれ機能していることが分かります。

また、上のチャートについて、先ほど紹介した移動平均線(グランビルの法則)に沿って売買を行っても利益を得ることが可能でしたが、トレンドラインを描いて仕掛ける手法は、売買サインが比較的早く出やすいことや、強いトレンドが発生している時に効果を発揮しやすいというアグレッシブさが特徴となります(その分、どこで利益確定したら良いのかの判断が難しくなります)。

強いトレンドが発生している時の修正場面では、株価が移動平均線の近くまで戻らずに、トレンドが進行していくことがよくあります。実際に、上のチャートでも、真ん中あたり(4月から6月)にかけての下落局面では、株価が50日移動平均線まで修正されることなく、安値を更新していました。

もちろん、これまで紹介してきた手法で必ず勝てるという保証はありませんが、いずれもよく知られている手法であるほか、ポイントもシンプルですので、知っておいて損はないと思います。

![[今週の日経平均と株式市場]バイデン撤退で荒れる米国市場、「カオス」相場の乗り切り方](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/b/160m/img_2b5a074cc6a3e935645125fb974dffcf59165.jpg)

![[動画で解説]【米日株/ドル円】金利大転換 負のスパイラル](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/8/f/498m/img_8fbfc279050ee52c4455a50cb255123266911.jpg)

![[動画で解説]【再現性あり】新NISAで毎月10万円の不労所得戦略!](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/7/1/498m/img_712b2a3f8e92e675a04bea2219b5a6f289395.gif)

![[動画で解説]次の節目は2029年?中国「三中全会」で見えた8つのポイント](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/5/1/498m/img_511b8885e7a23cb985eaf2cbedd16f0b44407.jpg)

![[動画で解説]投資詐欺にだまされないで!怪しい投資話のありがちポイント3選](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/2/d/498m/img_2d310c68f0e43c0c8d7958574e373aea44780.jpg)

![[動画で解説]桐谷さんの優待生活に突撃!#2 ~桐谷さん、パンパンの優待財布、中身を見せてください!~](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/e/5/160m/img_e524c4f2812a5f8075a30476512fbf6a66116.jpg)

![[動画で解説]決算レポート:ASMLホールディング(受注が小幅回復。会社側は2025年への強い見方を示す)](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/c/e/160m/img_ce6a4295321b1700868a384a3e2aa8d944219.jpg)