横ばい相場の期間は意外と長い

2024年の株式市場は、日経平均株価でいえば3月中旬まで順調に上昇、その後4月中旬まで下落した後は、ほぼ横ばいの動きが続いています。

株式投資を長年やっている方はすでにお気づきと思いますが、株価が順調に上がり続ける期間はそれほど長くなく、長期的な上昇相場であっても横ばいの状況で推移する期間が結構長いというのが実情です。

昨年までの日経平均株価の動きを見ても、2018年からの約2年間、そして2021年からの約2年半の間は明確な上昇、下落の動きではなく横ばいだったことが分かります。

そして横ばい相場では、当然ながら個別銘柄の株価も上昇しにくくなりますから、上昇相場のように買って保有を続けているというだけでは利益を得るのは難しいのです。

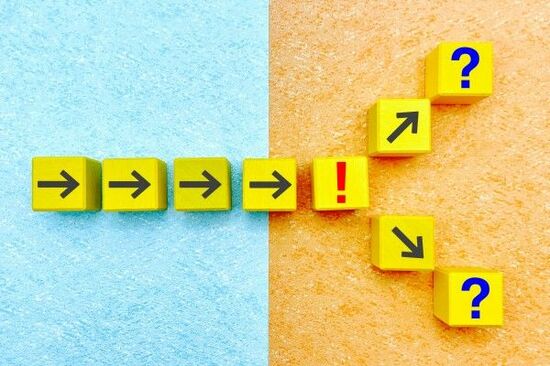

横ばい相場での順張りはなかなかうまくいかない

横ばい相場では、株価が上がり始めたかな?と思って順張りで買うと、すぐに株価が頭打ちになって下がってしまいます。そこで仕方なく損切りをすると、程なくしてまた株価が上昇するので「今度こそ!」と思って買い直すと、また株価が下落して損切りする羽目になる…ということを何度も繰り返すことになります。

例えば筆者は25日移動平均線を超えたら買い、割り込んだら売りというように、移動平均線をベースにして売買のルールを構築しているのですが、横ばい相場では、株価が移動平均線を境に上に行ったり下に行ったりします。その結果、上に行ったところで買って、下に行ったところで損切り、の繰り返しとなってしまうのです。

でもその逆に、株価が移動平均線を割り込んで安くなったところで買い、移動平均線をある程度超えたところで売れば、利益を得ることができます。順張りではなく逆張り志向の方がうまくいく可能性が高くなります。

横ばい相場で通用するやり方は上昇相場では通用しない?

ただし、気を付けないといけない点があります。横ばい相場で通用するやり方は、本格的な上昇相場になると通用しなくなってしまうのです。

横ばい相場では、株価は一定の範囲内での上下を繰り返しますので、その範囲内でできるだけ安く買い、できるだけ高く売ることで利益を得ることができます。

ですから、株価が上がっているときは無理をして買わない方がよいですし、買った後株価がある程度上昇したらそのまま持ち続けずに利益確定をしてしまった方がよいのです。

しかし上昇相場に入ると状況が異なります。株価が下がるのを待っていても下がらないので上昇途中でもできるだけ早期に買ってしまった方がよいですし、少しの利益で売ってしまうのではなくできるだけ利益を伸ばして売ることが重要となります。

横ばい相場から上昇相場への転換点にいかに早く気づくかがポイント

このように、横ばい相場でうまくいくやり方と、上昇相場でうまくいくやり方は異なるのです。では、どうすればよいのでしょうか?

そのポイントは、「現時点では横ばい相場と上昇相場のどちらなのか」「横ばい相場から上昇相場へ転じるのはどのタイミングなのか」を把握することです。

横ばい相場から上昇相場へ転換するタイミングは、横ばい相場の時の株価の上限を明確に超えてきた場合です。

このとき、横ばい相場を前提とすれば、株価の上限近辺でいったん株を売ることが正解なのですが、上昇相場へ転じていた場合は、売った後に株価がさらに上昇して横ばい相場の上限を超えてくることになります。

このとき横ばい相場での逆張り志向のままだと、株価が再び下がってくるのを待ってから買い直そうと思ってしまいますが、ひとたび上昇相場に転じると、株価が押し目らしい押し目を作ることなく上昇を続けてしまいます。

ですから、ここで逆張り志向から順張り志向へ頭を切り替えて、横ばい相場の上限を株価が超えてきたら速やかに買うことが必要なのです。

常に状況をウオッチするのが大変なのであれば、横ばい相場の上限を超えた価格で逆指値の買い注文を入れておくのも一考です。

また、横ばい相場から下落相場に転じることもありますので、その点も注意が必要です。

横ばい相場であれば、株価が多少下がっても、下限近辺まで来れば反発します。しかし横ばい相場から下落相場に転じると、横ばいの下限近辺で株価が下げ止まらず、ズルズルと下げ続けてしまうからです。何も対処せず株を保有し続けると、多額の含み損を抱えた塩漬け株となってしまいます。

ですから、株価が横ばい相場の下限を明確に下回った場合は速やかに売却して損失を最小限に抑えることが重要です。

■【動画で学ぶ】足立武志さんの株投資テクニック満載!

≫【資産形成】株で儲ける人が実践するいい忍耐・失敗する人のダメな忍耐

≫勘違いしてませんか?NISAの税金、基礎知識(足立 武志)【楽天証券 トウシル】

≫【初心者向け】投資初心者は注意!株の注文方法(指値・成行)の使い分け

![[動画で解説]【米国株】NVDA NVDA NVDA 決算からのAI相場](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/9/498m/img_a99e2e3ab1034704f2f060c02adba3aa62018.jpg)

![[動画で解説]【ぽんちよさん】次の目標は3億円!今後も自分の伸びしろに期待【わたしの一番ほしいもの】](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/d/498m/img_ad21cfeab88e1204f91761c115ee74bd50474.jpg)

![[動画で解説]日中首脳会談が開催。習近平政権が石破政権に歩み寄る三つの理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/b/498m/img_6b195ba704f93cbaf52c425e486a004045307.jpg)

![[動画で解説]【米国株】NVDA NVDA NVDA 決算からのAI相場](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/9/160m/img_a99e2e3ab1034704f2f060c02adba3aa62018.jpg)

![[動画で解説]【ぽんちよさん】次の目標は3億円!今後も自分の伸びしろに期待【わたしの一番ほしいもの】](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/d/160m/img_ad21cfeab88e1204f91761c115ee74bd50474.jpg)

![[動画で解説]日中首脳会談が開催。習近平政権が石破政権に歩み寄る三つの理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/b/160m/img_6b195ba704f93cbaf52c425e486a004045307.jpg)