※このレポートは、YouTube動画で視聴いただくこともできます。

著者の加藤 嘉一が解説しています。以下のリンクよりご視聴ください。

「台湾新総統の就任演説に中国が強く反発。無視できない日本への影響」

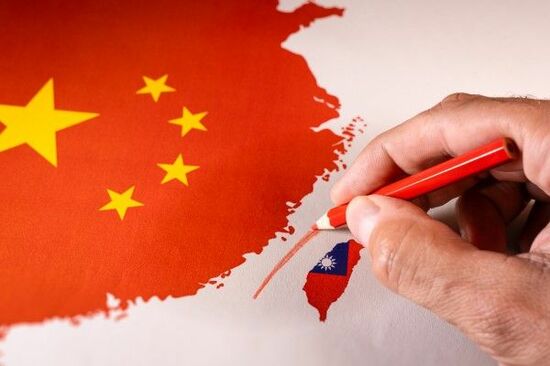

頼清徳氏が台湾新総統に就任

台湾で5月20日、頼清徳氏の新総統就任式典が開かれ、演説を行いました。新内閣を構成する新閣僚を正式に任命し、民進党の頼清徳新政権が正式に発足、スタートしたことになります。過去8年、初の女性総統として台湾を率いてきた蔡英文氏は退任、式典では涙を見せる場面もありました。

私自身、台湾のテレビ局と総統府がYouTube上で生放送している映像をリアルタイムで見ていましたが、中国大陸から逃れて台湾で政権を握った国民党が、1949年から1987年まで38年にわたって戒厳令を敷いた台湾がその後、自身の奮闘によって民主化を遂げ、今回の就任式でも、平和的、民主的、合法的に政権移行した光景を前に、私自身、こみ上げてくるものがありました。改めて思います。民主主義というものは、天から降ってくるものでも、自然に起こるものでも、一度手にしたら失わないものでもない。我々人類の不断の努力と深化によってのみ、守られるものなのだと。日本も例外ではありません。

今年1月の総統、立法委員(国会議員)ダブル選挙を受けて、行政は総統を輩出した民進党が担いますが、議会は国民党が第一党ということで、台湾の統治機構にはいわゆる「ねじれ」が生じています。頼氏は演説で「立法院における議事運営は手続きや正義を守るべきであり、多数派は少数派を尊重し、少数派は多数派に服従することで、初めて衝突を回避し、社会の安定と調和を維持できる」と主張しましたが、この瞬間、式典会場のボルテージが上がり、拍手が巻き起こっていました。

国民党が「牛耳る」議会が、「手続きや正義」を無視した、ブラックボックス化した空間になってはならない、という頼氏なりの国民党へのけん制球だったといえるでしょう。このように、ねじれながらスタートした頼清徳政権が「レームダック化」するのを回避し、安定した政権運営をすることができるかに注目すべきだと思います。

台湾の内政は、後述する中国との関係、台湾海峡の平和と安定、「台湾有事」の行方にも必然的に影響していくからです。

頼氏の就任演説に中国側は強く反発

頼氏就任演説のタイトルは「民主、平和、繁栄の新台湾を打ち立てる」とつけられました。「民主」という言葉を31回、「平和」を21回使用した頼氏は、台湾を「世界で尊敬される偉大な国家にする」という呼びかけで演説を締めくくりました。私が最も注目したのはやはり中国との関係をどう認識、主張、構築していくかに関する部分です。

頼氏の「中国観」を知る上で、私が有益だと判断した演説の箇所が以下です。

- 「中国に呼び掛けたい。台湾への言葉による攻撃、武力による威嚇を停止し、台湾と共に世界的責任を果たし、台湾海峡と地域の平和と安定の維持に尽力し、世界を戦争の恐怖から解放すべきだ」

- 「中国が、中華民国が存在する事実を正視し、台湾人民の選択を尊重することを望む」

- 「中国の主張を全て受け入れ、主権を放棄したとしても、中国が台湾を併合するたくらみは消えない」

- 「中華民国憲法によれば、中華民国の主権は国民全体に属する。中華民国の国籍を有する者が、中華民国の国民だ。その意味で、中華民国と中華人民共和国は相互に隷属しない」

読者の皆さんの目にはどう映るでしょうか。私には、非常に強い言葉、表現に思われます。5月20日の演説後、一部メディアの報道、見出し、論調を眺めましたが、その中には「頼清徳総統は独立を封印」といった、頼氏は中国への態度という意味で「抑制的」だったと示唆(しさ)するものや、頼氏は「現状維持を継続」、すなわち、中国を挑発しないスタンスを強調したといった類のものが散見されます。

私の見方は異なります。

上記で引用した頼氏の主張は、蔡英文前総統を含め、過去に公の場で口にしてきたものばかりで、内容的に新しさはありません。一方、頼氏は、民進党政権として有する、中国側が最も警戒する類の文言や言い回しを、就任演説という最も権威ある場に集結させ、総統就任直後に世界中に向けて主張してみせたのです。

特に、先週のレポートでも言及しましたが、蔡英文氏は、2016年の就任演説では使用しなかった「中華民国台湾」という文言を2020年の演説で台湾を示す「国号」として使い、中国側はそれを「独立志向」の証拠として警戒しました。今回頼氏は、「中華民国台湾」に3回言及しました。

中国側は頼氏演説を受けて、「台湾独立の立場は以前よりも過激になった」「台湾地区指導者の演説は徹頭徹尾の台独自白だ」(国務院台湾事務弁公室報道官、5月21日)と非常に強い言葉、言い回しで反発しています。

「台湾有事」はどこへ向かうか?日本への影響は?

中国側は言葉では強い反発と不満をあらわにする声明を発表していますが、私が本稿を執筆している5月22日午前時点において、人民解放軍を含め、中国側は「様子見」をしているという状態です。実際、5月20日当日も、解放軍の戦闘機が台湾海峡の中間線を越えたり、台湾南西部の防空識別圏に入ったりしていません。戦闘機の接近がなかったのは、直近では4月に台湾東部の花蓮で大規模な地震のあった日以来のことです。台湾側は当然、就任式の日に解放軍機が何らかの形で嫌がらせや妨害措置を取ってくると予想していたでしょう。

ただ、「様子見」が長く続くかは分かりません。私は、これから、中国側が、軍事的措置を含め、頼清徳政権に対してあらゆる圧力をかけてくると予想します。例えば、国務院台湾事務弁公室の報道官は21日の声明の中で次のようにも主張しています。

「指摘しなければならないのは、台湾海峡両岸の同胞は皆中国人であり、同じ中華民族に属するということであり、祖国の統一が平和的手段によって達成されることを私たちほど望んでいる者はいないということだ。しかし、民進党当局が外部勢力と結託して『独立』を挑発したことについては、対抗し、処罰しなければならない。台湾の指導者たちによる『反中・抗中』感情を扇動し、『武力による独立』を謀略することは、台湾を軍事侵略と戦争という危険な状況に追い込み、膨大な数の台湾同胞に深刻な災難をもたらすだけであろう」

中国側が頼氏を中心とした民進党指導者に「対抗」「処罰」すべく、何らかの行動、措置を取ってくる政治的意思を言語化したものだと私は捉えました。これらの状況証拠を受けて、台湾海峡を巡るリスクや緊張状態が従来以上にエスカレートする可能性が十分にあるという点を指摘しないわけにはいきません。

そして言うまでもなく、これらの動向は日本にとっても無関係ではありません。

まず、「台湾有事」が緊迫化する可能性が高まる中、地域情勢の平和と安定という観点から、日本の経済や安全保障を取り巻く環境に影響が出ないことは考えられません。日本が巻き込まれるのは必至なのです。

次に、今回日本は31人という過去最多の国会議員を頼氏の就任演説に派遣しました。私の理解では、訪台議員の数や肩書という意味で、4年前と比べて鮮明に「台湾支持」の姿勢を見せたのは、先進国では日本くらいです。

これが中国にどう映るか。当然、中国政府は日本の外交姿勢に対する不満や不信を強めるでしょう。日中関係の悪化、外交課題の棚上げはもちろん、中国で事業を展開する日本企業への嫌がらせも懸念事項として顕在化するでしょう。足元、やはり最も気になるのはいわゆる「邦人拘束リスク」だとみています。

![[動画で解説]【米国株】NVDA NVDA NVDA 決算からのAI相場](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/9/498m/img_a99e2e3ab1034704f2f060c02adba3aa62018.jpg)

![[動画で解説]【ぽんちよさん】次の目標は3億円!今後も自分の伸びしろに期待【わたしの一番ほしいもの】](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/d/498m/img_ad21cfeab88e1204f91761c115ee74bd50474.jpg)

![[動画で解説]日中首脳会談が開催。習近平政権が石破政権に歩み寄る三つの理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/b/498m/img_6b195ba704f93cbaf52c425e486a004045307.jpg)

![[動画で解説]【米国株】NVDA NVDA NVDA 決算からのAI相場](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/9/160m/img_a99e2e3ab1034704f2f060c02adba3aa62018.jpg)

![[動画で解説]【ぽんちよさん】次の目標は3億円!今後も自分の伸びしろに期待【わたしの一番ほしいもの】](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/a/d/160m/img_ad21cfeab88e1204f91761c115ee74bd50474.jpg)

![[動画で解説]日中首脳会談が開催。習近平政権が石破政権に歩み寄る三つの理由](https://m-rakuten.ismcdn.jp/mwimgs/6/b/160m/img_6b195ba704f93cbaf52c425e486a004045307.jpg)