※本記事は2019年10月25日に公開したものです。

前回の第10回では、プラチナ相場の急騰について書きました。今回は穀物の「大豆」の噺(はなし)です。

※大豆の生産、消費、輸出、輸入などの基礎的なデータは以前のレポート「コモディティ☆クイズ【8】「大豆関連国(地図付)」の世界シェアは?」で確認することができます。

大豆価格急騰は中国の「胃袋事情」がきっかけ

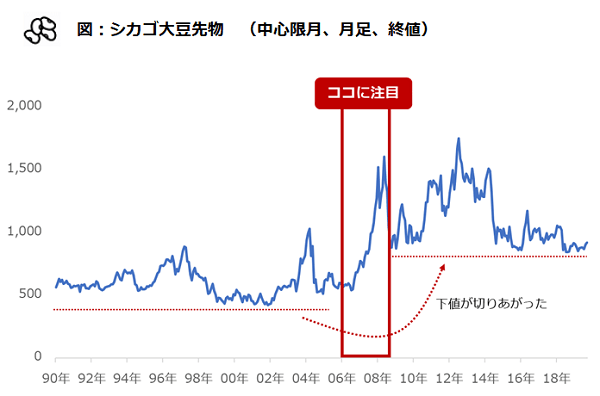

大豆の国際的な価格の指標である、シカゴ先物市場の大豆先物価格は、以下のグラフのとおり2006年半ばから2008年半ばにかけて大きく上昇しました。1ブッシェル(およそ27キログラム)あたり500セント近辺だった大豆価格が、2年間でおよそ3倍となる1,500セントを上回る水準まで上昇したのです。

出所:CME(シカゴマーカンタイル取引所)のデータをもとに筆者作成

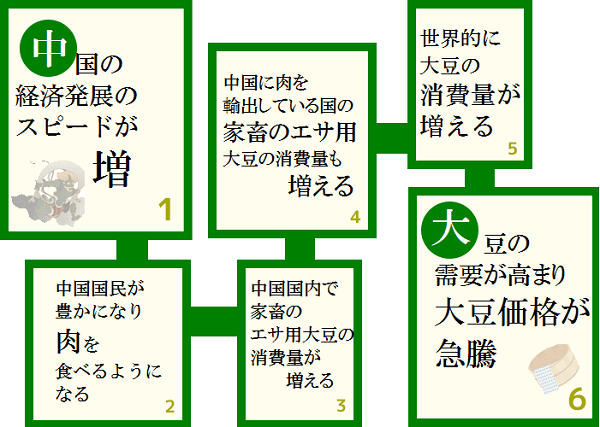

この上昇の際、長期的な視点での「下値切り上げ」も起きました。このような大豆相場の歴史に残る価格上昇や、下値切り上げの背景には、爆食(ばくしょく、あるいは、ばくじき)と揶揄された、当時の中国の経済発展による、鶏、豚、牛などの肉の消費量の増加がありました。

豊かさの象徴“一人あたりGDP”が上昇、中国の食肉消費量が増加

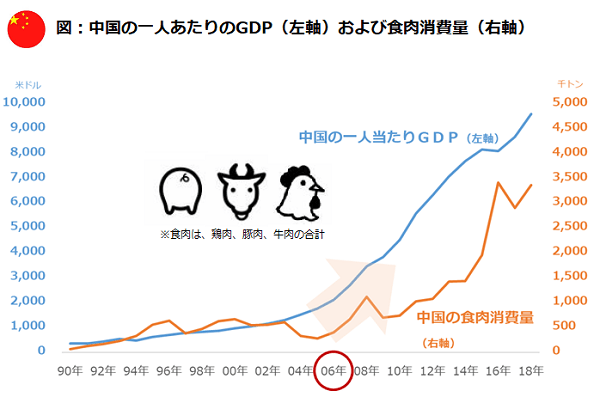

以下のグラフのとおり、2006年から2008年、 中国の一人あたりGDP(豊かさのモノサシと例えられる、国民一人が生み出す対価の額)と、食肉消費量の上昇・増加のスピードが速まったことが分かります。経済成長が加速し、それに伴い食肉の消費量が増加したと考えられます。

出所:IMF(国際通貨基金)、USDA(米農務省)のデータをもとに筆者作成

中国国内外で家畜のエサとなる大豆の消費量が増加

中国の経済成長が加速し、お金持ちになった中国の人たちが肉をどんどん食べるようになったわけですが、膨れ上がる中国の食肉消費量を満たすため、中国国内では家畜に大豆を含んだ栄養豊富なエサを与えてより多くの肉を生産する、中国国外では大豆を含んだエサを与えられて生産された肉をより多く輸入する、などの動きが活発化しました。これにより、中国国内だけでなく、中国国外でも、大豆消費量がぐんと増加したのです。

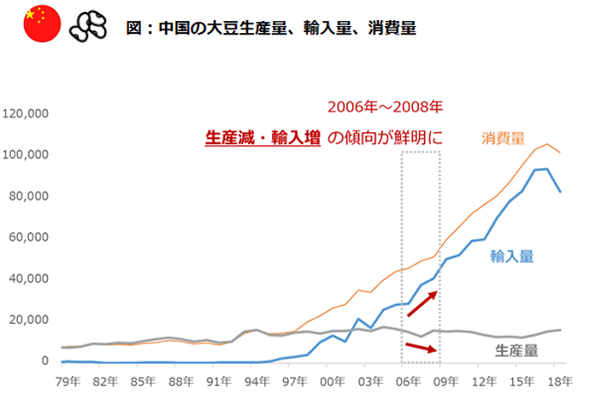

以下の図は、中国国内の事情に関連する、中国における大豆の生産量、輸入量、および消費量の推移です。

出所:USDA(米農務省)のデータをもとに筆者作成

南半球から中国への食肉輸入量が増加

中国国内での生産量では足りなくなったため、中国の大豆輸入量は、90年代後半から急増しはじめました。大豆価格が急騰した時期(2006~2008年)は、中国の大豆生産量減少と輸入量増加が同時に起きました。生活が豊かになり食肉需要が増加する中、エサとなる大豆を輸入に頼る状況が鮮明になったのです。

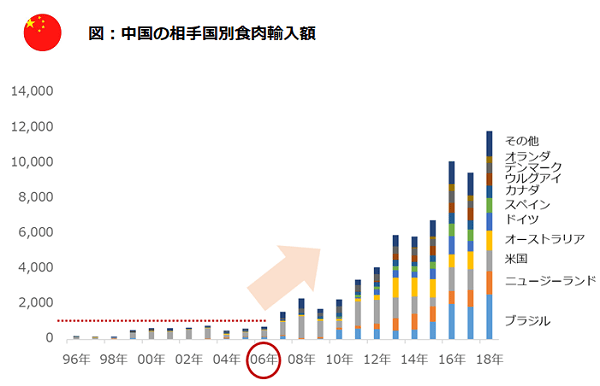

また、以下の図は、中国国外の事情に関連する、中国の相手国別食肉輸入額です。

出所:UNCTAD(国連貿易開発会議)のデータより筆者作成

大豆価格が急騰した2006年から、中国の食肉輸入額が急増しています。特に、ブラジル、ニュージーランド、オーストラリア、ウルグアイなど南半球の国々からの輸入額の増加が目立つようになりました。中国経済の発展のスピードが増し、中国国内の食肉消費量が増えたことで、中国に肉を輸出している国における大豆などの穀物消費量が増大したとみられます。

この大豆価格の急騰を「風が吹けば、桶屋がもうかる」にあてはめれば、「中国が金持ちになったら、大豆価格が急騰した」となります。

今回は、2006年半ばから2008年半ばの2年間で、価格がおよそ3倍となった大豆について書きました。

大豆の需給はさまざまな要因で変動しています。最近の大豆の需給動向については、筆者のレポート「今や大豆は政治的武器。米中貿易戦争に翻ろうされる大豆の行方は?」をご参照ください。

本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。