※このレポートは、YouTube動画で視聴いただくこともできます。

著者の愛宕 伸康が解説しています。以下のリンクよりご視聴ください。

「与党惨敗で長期金利に上昇圧力~ユニット・レーバー・コストが示す政府の課題~(愛宕伸康)」

与党惨敗で何が起きるのか~長期金利にじわり上昇圧力~

27日に行われた衆院選は、自民・公明両党が215議席にとどまり、仮に政治資金問題で非公認になった当選者を公認したとしても過半数(233議席)には届かない、与党大惨敗という結果になりました。

今後30日以内に成立する見込みの第2次石破内閣は、少数与党として法案ごとに野党と連携せざるを得ず、いずれの党と連携するにしても財政拡大路線へ譲歩する結果、長期金利には上昇圧力が強まっていくと予想されます(図表1)。

<図表1 日米10年金利の推移>

10月の東京都区部消費者物価は日銀の利上げをサポート

ただ、今回の選挙結果が日本銀行の金融政策に及ぼす影響はないとみています。今月末の金融政策決定会合は、日本の政局や米大統領選挙などイベントリスクが大き過ぎ、現状維持となる公算ですが、以下の二つの点から、12月に追加利上げが行われる蓋然(がいぜん)性は高まっているとみています。

一つ目は、植田和男日銀総裁が賃金の物価に対する影響を測る上で注目している10月の「サービス」価格です。

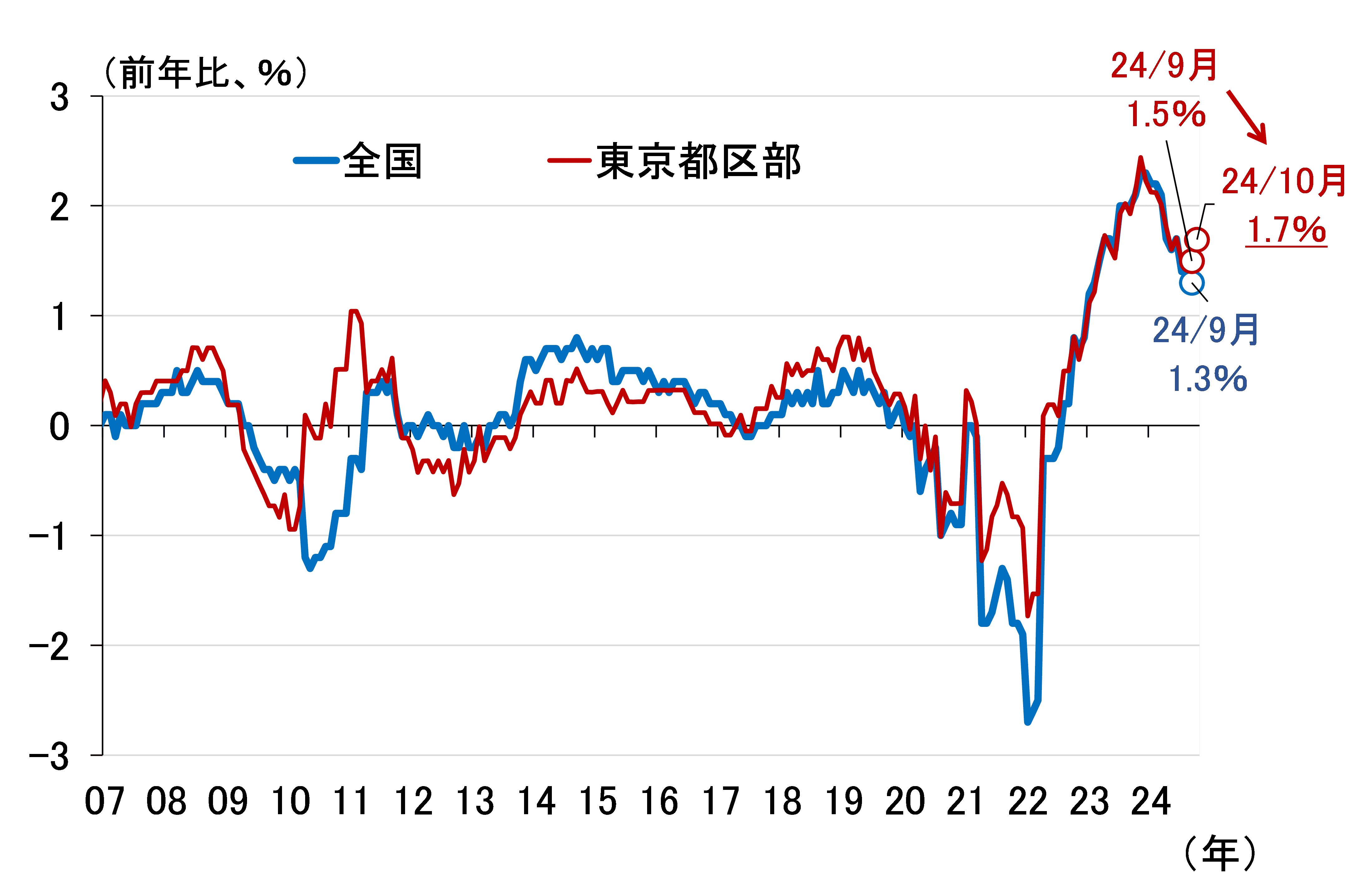

25日に総務省が発表した10月の東京都区部消費者物価指数を見ると、「サービス」が高校授業料無償化の影響を除くベースで前年比1.7%と、9月の1.5%から伸びを拡大させました(図表2)。

<図表2 消費者物価指数の「サービス」>

これを受けて、11月22日に発表される全国消費者物価指数の「サービス」も伸びが拡大する見通しです。日銀としては、「物価安定の目標」2%達成を前提とする「展望レポート」の見通しが実現する「確度が高まった」と言える状況が整うと見込まれます。

インフレリスクを背景とする米長期金利の上昇傾向と円安

二つ目は、インフレリスクを背景とする米長期金利の上昇と、それを受けた円安です。

市場予想に比べ堅調な結果となった9月の米雇用統計や米小売売上高を受け、アトランタ連邦準備銀行のGDP(国内総生産)ナウキャストが予測する2024年7~9月期の実質GDPは前期比年率3.3%(10月25日現在)と、相変わらず強い状況となっています。

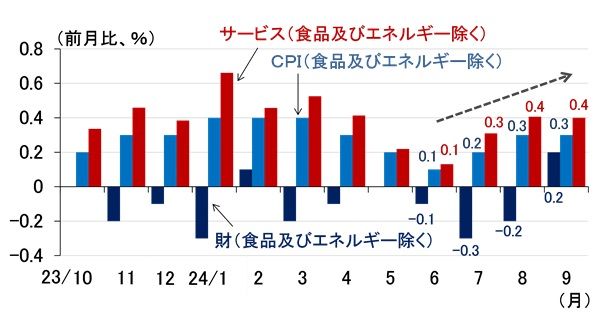

CBO(米議会予算局)が推計するGDPギャップがすでにプラスで推移する中、米国の消費者物価の前月比は6月をボトムにプラス幅が拡大傾向にあります(図表3)。

<図表3 米消費者物価指数の前月比>

(出所)Bloomberg、楽天証券経済研究所作成

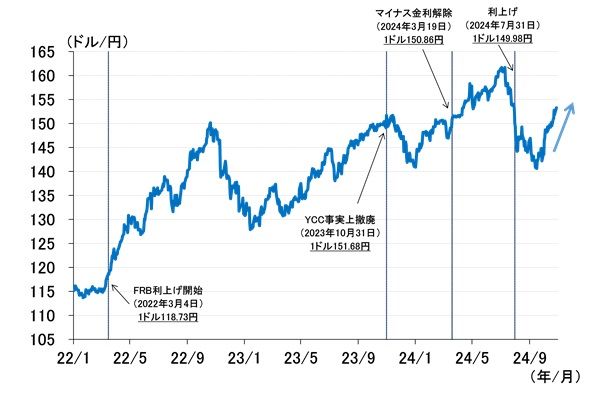

こうした堅調な米景気やインフレリスクの高まりを受け、米国の10年金利はこのところ上昇傾向をたどっており、つれてドル/円相場は水準を切り上げる展開となっています(図表4)。まだ7月利上げ時ほどの切迫感はありませんが、こうした円安傾向は12月の利上げを後押しすることになるとみています。

<図表4 ドル/円相場の推移>

必要なのはバラマキじゃない~ユニット・レーバー・コストが示す政府の課題

金融政策に影響を及ぼすとすれば、9月の自民党総裁選で石破茂首相としのぎを削り、利上げには真っ向反対の高市早苗氏が党内で復権することですが、高市氏を推薦した11人の多くが落選しており、その可能性は低いとみています。

それより、レポートの冒頭で述べた財政運営への影響の方が気になるわけですが、日本経済にとって必要なのは単なるバラマキではありません。いかにして生産性を引き上げ、企業が高い賃金を支払える環境を整えていくか。そのために必要な取り組みを与野党で真剣に議論し、実行していく契機に、今回の衆院選がなれば良いと願っています。

以下では、先週のレポートの続きになりますが、実質賃金の引き上げ、すなわち名目賃金をインフレ率以上に引き上げることが日本経済にとっていかに重要かについて、ユニット・レーバー・コストという切り口から考えてみます。

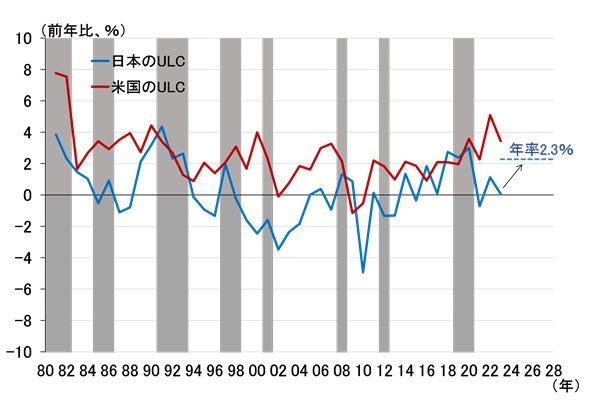

ULC(ユニット・レーバー・コスト∶単位労働費用)とは、一単位生産するのに必要な労働費用のことで、名目雇用者報酬(労働を提供した人が受け取る報酬の総額)を実質GDPで割って算出します(図表5)。

<図表5 ユニット・レーバー・コスト(ULC)>

(出所)内閣府、米BEA、楽天証券経済研究所作成

図表5から明らかなように、日本のULCは1990年代前半から低迷が続き(新型コロナ以降は横ばい)、上昇を続ける米国との差が歴然です(1990年から2019年まで、米国が年率1.8%であるのに対し、日本は年率マイナス0.1%)。

ユニット・レーバー・コストがインフレ率を決める

このくらい日本では人件費が抑制され続けてきたわけですが、このことはインフレ率の格差拡大にも繋がっています。

ULCは、その定義式を展開すると(下記)、物価上昇率と同じであることが分かります。

上から分かるように、ULCの分母は実質GDPなので、それにGDPデフレーター(P)を掛けると名目GDPになります。従って、ULCはGDPデフレーター(P)と労働分配率に分解でき、労働分配率が一定なら、ULCとGDPデフレーター(P)の動きは同じになります。

ユニット・レーバー・コストを使った消費者物価の推計

ここで、GDPデフレーターが消費デフレーターや交易条件(輸出デフレーター÷輸入デフレーター)で構成されると考え、かつ消費デフレーターがCPI(消費者物価指数)とほぼ同じであることを踏まえると、CPIは、ULC、労働分配率、交易条件の関数と捉えることができます。

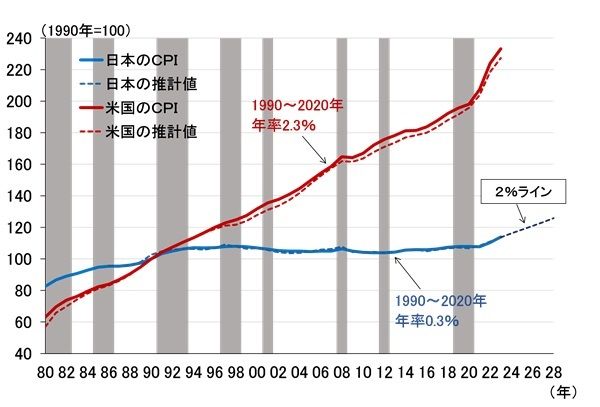

実際、日米のCPI(総合)を、ULC、労働分配率、交易条件の三つの変数で推計したものが図表6になります。米国は1990年から2023年、日本はプラザ合意によって発生した交易条件の段差を避けるため、1986年から2023年を推計期間としました。

<図表6 消費者物価をULC、労働分配率、交易条件で推計した結果>

(出所)各種資料、楽天証券経済研究所作成

日米とも推計式の説明力は高く、特に日本の推計値は実績値をかなり正確にトレースしているのが見て取れます。なお、日本の2024年以降の点線は、CPIが前年比2%となるよう、ULCの伸びを外挿推計したラインです。

具体的には、CPIの前年比が2%で推移するためには、ULCの伸びが2.3%になる必要があります。なぜ、CPIの2%と一致しないかというと、日本ではこれまで交易条件が悪化し続けてきたからですが、いずれにせよULCの伸び2.3%は日本にとって高いハードルであることは間違いありません(図表7)。

<図表7 日米のユニット・レーバー・コスト(ULC)の前年比>

(出所)内閣府、米BEA、楽天証券経済研究所作成

ULCが前年比2.3%のときの名目雇用者報酬は3.3%です(外挿推計では、実質GDPを前年比1.0%と想定)。先週のレポートでこれを4%程度と主張していたことを考えると、それよりは若干低いわけですけれども、労働生産性を相当程度引き上げなければ実現困難であるという結論は変わりません。

まとめると、「物価安定の目標」を実現させるかどうかはともかく、日本経済が低成長・低インフレに甘んじてきた過去から決別し、ある程度高くて安定した経済成長率、賃金上昇率、インフレ率の新たな均衡を成立させるためには、労働生産性を引き上げる地道な取り組みが必須だということになります。

本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。