5月3日、米FOMC結果発表へ

5月3日(日本時間では4日午前3時)、いよいよ米国の金融政策を決めるFOMC(連邦公開市場委員会)の結果が発表されます。0.25%の利上げを決めるか、利上げをせずに政策金利を据え置き昨年3月から続いた利上げの停止を決定するか、どちらかになるかと思います。米国で銀行不安、景気悪化不安が出る中で、米国の中央銀行に当たるFRB(連邦準備制度理事会)が利上げを続けると、世界株安の引き金を引きかねません。3日の発表に注目です。

ただし、日経平均株価については、短期的な見通しは影響を受けますが、中長期的な見通しは堅調と考えています。FRBが利上げをするかしないか、米景気がこれから一段と悪化するか回復に向かうか、いずれにしても日本株は割安で、日経平均が中期的に4万円を目指すという私の見方に変わりはありません。

米景気の短期的な変動によって変わるのは、日経平均の短期的な値動きだけです。米景気がハードランディング(急速な失速)となれば、日経平均は一段安となり、4万円に向けて上昇する時期が大幅に遅れると思います。

一方、米景気がソフトランディング(軟着陸)となれば、日経平均は上昇トレンドに入って4万円を目指す時期が早まると思います。いずれにしても、日本株が割安で、長期的には良い買い場を迎えているという判断は変わりません。

日本の株価・地価・物価・賃金は国際比較で「割安」

私は「日本株は割安で長期的に良い買い場を迎えている」といつもお話ししています。一方、「日本株はバブルだ、いつか来た道だ」と声高に警鐘を鳴らす人もいます。今の日本株は財務内容・収益力・配当利回りから見て割安で、かつて経験したバブルには全く当てはまらないと考えています。

30年前、日本の株価・地価・物価・賃金は、国際的に比較して極めて「高い」水準にありました。今は、その逆です。株価・地価・物価・賃金は、国際的に比較して「割安」になっていると思います。

日本株は1980年代後半にバブルを、1990年以降バブル崩壊を経験しました。

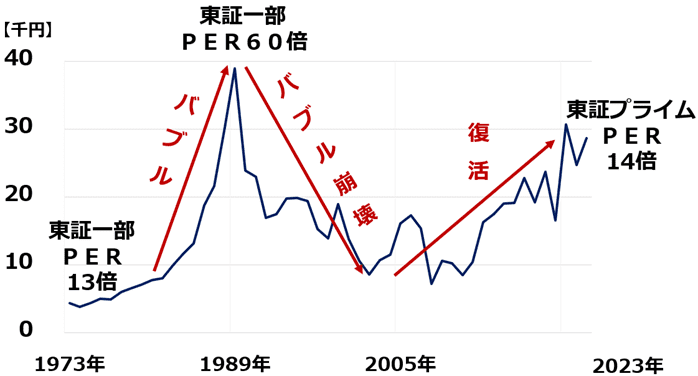

<日経平均(年次推移):1973~2023年(4月25日)>

1973年当時、日経平均は5,000円前後でした。東証一部のPER(株価収益率)は約13倍でした。このときの日本株は「割安」でした。

ところが、その後、日経平均はどんどん上がり続け、1989年(平成元年)末には3万8,915円の史上最高値を付けました。このとき、東証一部のPERは約60倍まで上昇し、10~20倍が妥当と考える世界の常識をはるかに超えた「バブル」となりました。

バブルは、平成に入ってから崩壊しました(1989年=平成元年)。ただし、「平成の構造改革」で復活した日本株は2009年以降、再び、上昇トレンドに戻りました。東証再編で一部から最上位市場を引き継いだプライム市場の予想PERは現在、約14倍に低下し、割安と考えられる水準になったと判断しています。

バブル崩壊から始まった平成の日本株

平成元年(1989年)は、日経平均が史上最高値(3万8,915円)を付けた年です。その翌年、まさに、「バブル崩壊」「失われた10年」といわれる1990年代がスタートしたところでした。

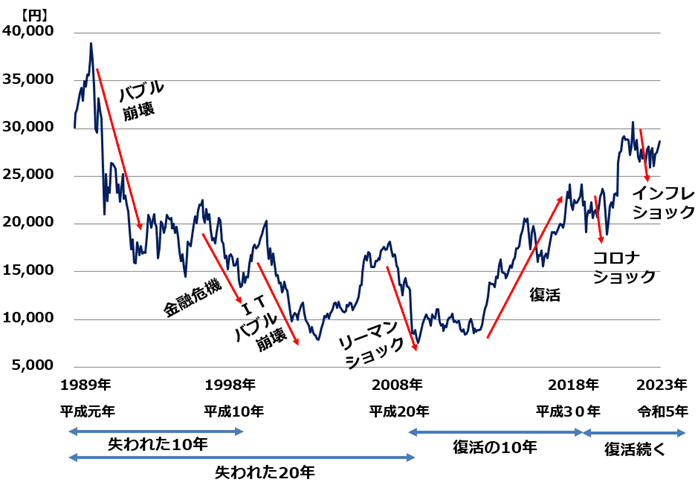

<平成の日経平均推移:1988年12月末~2023年4月25日>

1990年代は、日本の金融機関が不良債権を抱えて苦しんだ時期です。日本長期信用銀行・日本債券信用銀行・山一證券など、大手金融機関がばたばた破綻しました。日本が金融危機を脱するのは、2003年です。りそな銀行に公的資金が入ったところで、金融システム不安はやっと解消しました。

不良債権処理の過程で、13行あった都市銀行は、3メガ銀行(三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループ)に集約されました。

1998年から2005年まで、銀行を含む、日本中のあらゆる産業で生き残りを賭けた「合併・リストラ」「構造改革」が進みました。その成果で、2003年から2007年まで日本企業の復活が続きました。「ようやく失われた10年を脱した」と言われました。

ところが、それは、甘い期待でした。2006年から、「構造改革疲れ」という言葉がブームになり、合併破談・買収防衛策の導入が相次ぎました。そのころから、少子高齢化が一段と進み内需企業が疲弊してきました。

さらに、力をつけたアジア企業(韓国・台湾・中国)がエレクトロニクス産業で、日本企業を追い詰めるようになりました。2008年にリーマン・ショックが起こると、日経平均は再び、大きく下がり、バブル崩壊後の安値を更新しました。平成が始まってから、リーマン・ショックに苦しむ平成20年(2008年)まで、日本は「失われた20年」を経験したと言われました。

平成の構造改革で、日本企業は強靭に

リーマン・ショックを経て、復活の10年が始まりました。日経平均が一時3万円まで戻ったのは、失われた20年で行った構造改革の成果と考えています。その内容は、以下の通りです。

<1998~2005年の構造改革>

◆金融危機を克服:不良債権処理を完了。

◆業界再編:金融・化学・鉄鋼・石油精製・セメント・紙パルプ・医薬品・小売業などで、生き残りを賭けた合併・リストラが進む。

◆財務体質を改善:日本中の企業が借金返済にまい進。借金過多のバブル時より財務が大幅改善。

◆省エネ・環境技術をさらに進化:日本企業は1970年代以降、省エネ・環境技術で世界をリードしてきたが、2000年代の資源バブルでさらに技術優位を広げた。

<2006~2013年の構造改革>

◆内需産業が海外で成長:内需産業(小売・食品・サービス・化粧品・金融・陸運など)が海外(主にアジア)進出。

◆サービス化・IT化:ITを駆使した成長企業が増える。AI・IoTの普及が始まる。製造業でも、サービス化・IT化に対応した「脱製造業」のビジネスモデルが広がる。

◆海外M&A(買収や合併):日本企業が大型M&Aを次々と実施し、海外企業を買収。海外進出を加速。

◆働き方改革・ガバナンス改革:まだ道半ばだが、労働生産性を高める働き方改革、ガバナンス改革が、進んでいる。新型コロナウイルス禍で、リモートワーク・リモート会議が広がっていることも働き方改革の進展に貢献。

令和の日本株、コロナとインフレ乗り越え「飛躍の10年」に

令和に入り、世界はコロナ・ショックに見舞われました。コロナ・ショックを乗り越えたところで、米国および欧州はインフレ・ショックに見舞われました。この二つのショックで日本株も一時急落しました。

ただし、平成の構造改革で強靭(きょうじん)になった日本株は、ショックを乗り越えて上値を追っていく力があると、私は判断しています。

まだショックは終わっていません。米利上げが続き、欧米の金融不安がさらに深刻になり、世界株安が起こる可能性もあります。短期的な株価は、予想することが困難です。

忘れてはならないのは、景気は循環することです。好況の後には不況が、不況の後には好況が来ます。短期的な景気変動は分かりませんが、強靭で割安になった日本株は、いずれ世界景気の回復局面で再び上値を追っていくと考えています。

20~30年の長いタームで見ると、コロナ・ショックやインフレ・ショックも後から振り返って「一時的なショックだった」とレビューされることになると考えています。令和に入って最初の10年、私は平成の構造改革の結実によって日本株が飛躍する時期になると予想しています。

いずれ、日経平均は史上最高値(3万8,915円)を更新すると予想しています。割安な日本株に、時間分散しながらしっかり投資していくことが、長期の資産形成に寄与すると判断しています。

▼著者おすすめのバックナンバー

2023年4月18日:米国株&日本株「ダブル積立」が資産形成に良いと考える理由

2023年4月6日:投資信託とETF、自分に合う積み立て投資はどっち?

2023年3月29日:三菱UFJ、三井住友FGの株価どうなる?欧米の銀行不安は「対岸の火事」?

本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。