はじめに

今回のアンケート調査は2021年7月26日(月)~7月28日(水)の期間で行われました。

7月末の日経平均は2万7,283円で取引を終え、前月末終値(2万8,791円)からの下げ幅が1,500円を超えたほか、月足ベースも2カ月連続の下落となりました。

あらためて、月間の値動きを振り返ると、日経平均は月初から軟調な推移が目立ちました。決算シーズンの本格化を前に国内の新型コロナ感染者の増加ペースが加速度的になったのをはじめ、株価指数連動型ETF(上場投資信託)の決算に伴う分配金の換金売りといった需給要因なども加わり、積極的に日本株を買う動きが手控えられ、最高値を更新する動きだった米国株とは反対の動きを見せる場面が多く見られました。

さらに、月末にかけては年間の値動きの中心線とされる200日移動平均線も下抜けるなど、下振れ警戒がより強まる一方で、割安感や企業決算期待などによる安値拾いの買いも見られ、なんとか2万8,000円台を少し下回る株価水準での「粘り腰」を見せています。

このような中で行われた今回のアンケートは4,100名を超える個人投資家からの回答を頂きました。日経平均の見通しDIからは株安が懸念されているほか、米ドル/円の見通しDIについても、円安見通しが後退する結果となりました。

次回も是非、本アンケートにご協力をお願いいたします。

日経平均の見通し

楽天証券経済研究所 シニアマーケットアナリスト 土信田 雅之

「買い場の判断に迷いか?」

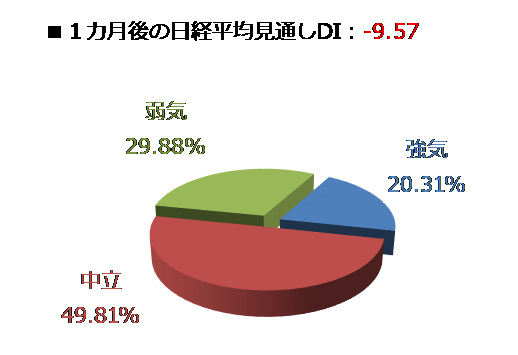

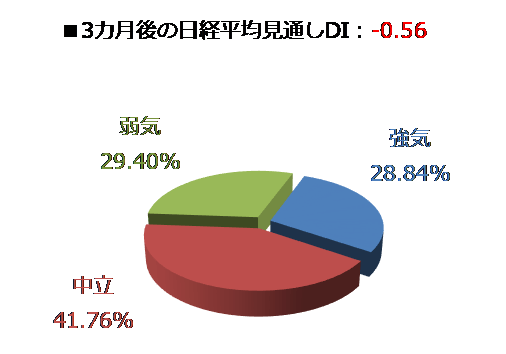

今回調査における日経平均見通しDIの結果は、1カ月先がマイナス9.57、3カ月先はマイナス0.56となりました。前回調査がそれぞれマイナス0.43、プラス3.15でしたので、両者ともにDIの値を悪化させました。とりわけ、1カ月先見通しの悪化が印象的です。

具体的に回答の内訳グラフを見てみると、強気派の割合(20.31%)は前回調査とまったく同じ割合だったのですが、弱気派が29.88%と前回調査(20.74%)から大きく増えており、中立派から弱気派への移行がうかがえます。今回の調査期間(7月26~28日)の前週に日経平均が大きく下落していたことや、その後の戻りも限定的だったことが影響したと思われます。

3カ月先についてもDIの値が悪化していますが、強気派と弱気派の割合がまだ拮抗(きっこう)しているといえますので、中長期的な日経平均が下向きに転じたわけではない印象です。

ただ、弱含みの展開が目立っていますので、足元の軟調な相場局面が、「絶好の買い場」なのか、それとも「このまま下落トレンドが続いてしまうのか」で、判断に迷っている状況と考えられます。

日経平均は8月相場に入ってからも、2万8,000円台を下回る水準でのスタートとなりました。本格化している国内の決算シーズンは、これまでのところ好業績に素直に反応して株価を上昇させる銘柄が増えている一方で、出尽くし感で売られてしまう銘柄も散見されています。

確かに、足元の日本株は、(1)新型コロナウイルスの感染状況をはじめ、(2)秋の政局を控えた不透明感や、(3)積み上がった信用買い残の期日が迫っていること、そして、(4)7月下旬にIMF(国際通貨基金)が公表した世界経済見通しで、2021年の日本の成長率がG7の中で唯一下方修正されたことなど、懸念材料が多く、日本株を積極的に買いづらい状況です。

国外要因についても、中国の景気やIT規制など当局の姿勢などが警戒され始めていますし、8月下旬に米ジャクソンホールで開催される経済シンポジウムで、テーパリング(資産購入の縮小)を含む米国の金融政策観測の動向も注目されています。

こうした日本株を取り巻く環境は、「懸念材料の包囲網」とも言えますが、これだけの懸念材料がそろっていながら、何とか粘り腰を見せていますし、株価水準の割安感を指摘する見方も増えつつあります。

夜明け前のいちばん暗い時期かどうかの見極めがまだハッキリしていないため、下振れ警戒は依然としてくすぶりますが、まずは、需給不安が後退すると思われる8月第2週あたりのタイミングで、株価の反発もしくは戻りに勢いが出てくることが焦点になりそうです。

楽天DI 2021年7月

楽天証券経済研究所 根岸 美知代

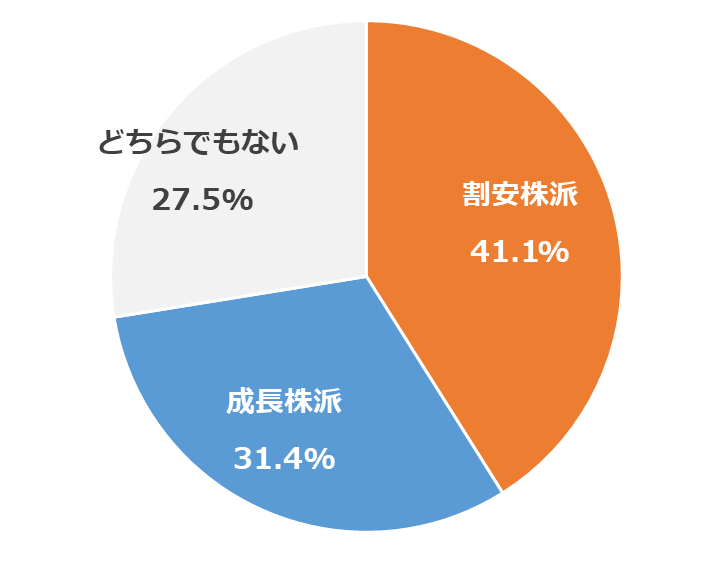

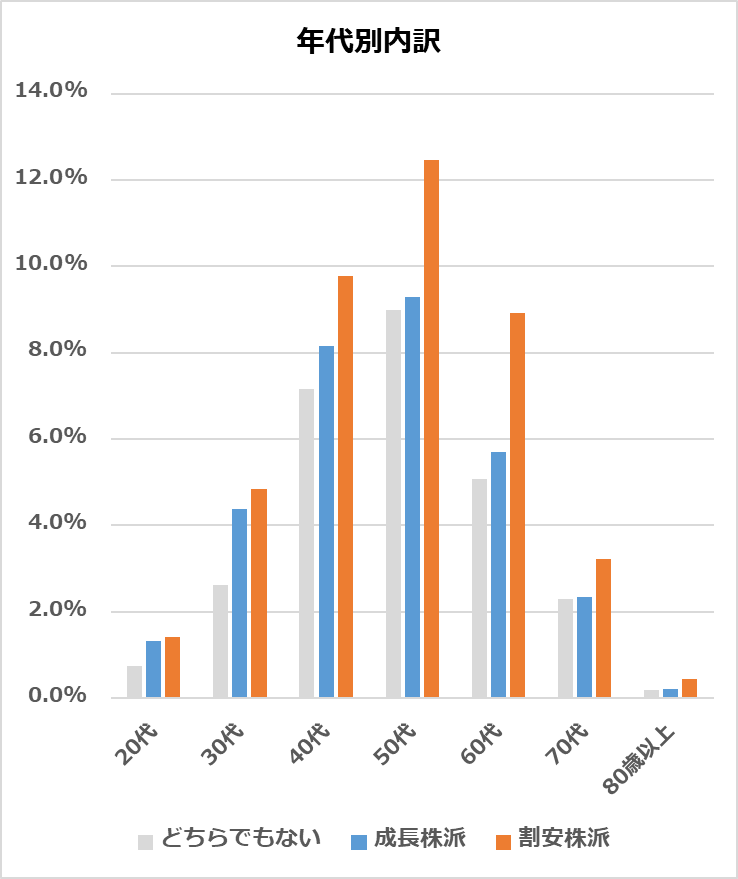

【今月の質問1】 日本株投資で、あなたは成長株派・割安株派、どちらですか?

(注)割安株:高配当利回り株など。成長期待は高くないが株価指標で見て割安な株

成長株派が多いかと思っていましたが、各世代とも割安株派が多数派でした。

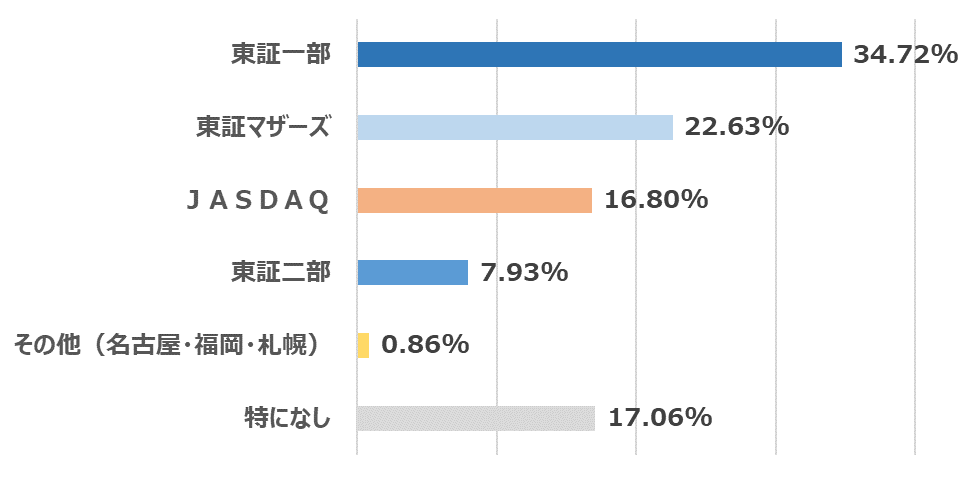

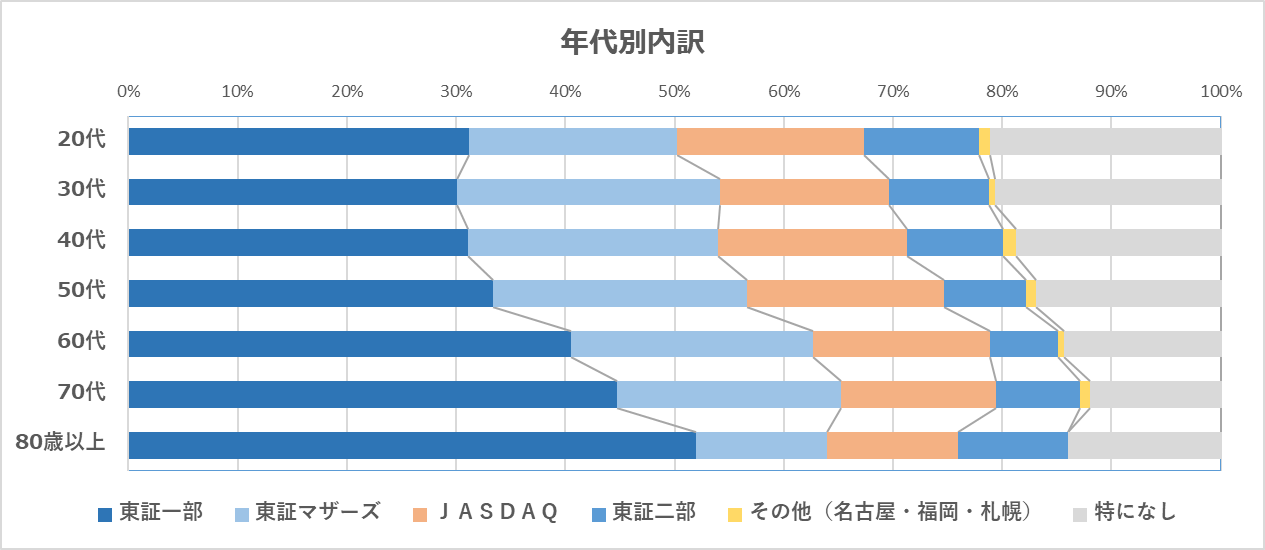

【今月の質問2】 日本の成長株を主にどの市場で探しますか?(複数回答可)

成長株は、東証一部・東証マザーズ・JASDAQから選ぶ方が多いことが、わかりました。

【今月の質問3】 日本株で、おすすめと思う成長株の銘柄名をひとつ教えてください。

| 順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 件数 |

|---|---|---|---|

| 1 | 7203 | トヨタ自動車 | 84 |

| 2 | 4507 | 塩野義製薬 | 43 |

| 3 | 6758 | ソニーグループ | 34 |

| 3 | 8591 | オリックス | 34 |

| 5 | 2931 | ユーグレナ | 33 |

| 6 | 4755 | 楽天グループ | 31 |

| 7 | 9202 | ANAホールディングス | 30 |

| 7 | 9434 | ソフトバンク | 30 |

| 9 | 6594 | 日本電産 | 28 |

| 10 | 5020 | ENEOSホールディングス | 26 |

| 11 | 6920 | レーザーテック | 24 |

| 12 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 23 |

| 13 | 4689 | Zホールディングス | 20 |

| 13 | 9201 | 日本航空 | 20 |

| 15 | 2914 | 日本たばこ産業 | 19 |

| 16 | 8035 | 東京エレクトロン | 18 |

| 17 | 2413 | エムスリー | 16 |

| 17 | 6501 | 日立 | 16 |

| 17 | 9984 | ソフトバンクグループ | 16 |

| 20 | 4563 | アンジェス | 15 |

| 20 | 7974 | 任天堂 | 15 |

| 出所:楽天DIのデータより楽天証券経済研究所作成 | |||

上記はアンケート結果集計で、楽天証券の推奨ではありません。

今回もたくさんのご意見をいただきまして、ありがとうございました。

為替DI:8月のドル/円、個人投資家の予想は?

楽天証券FXディーリング部 荒地 潤

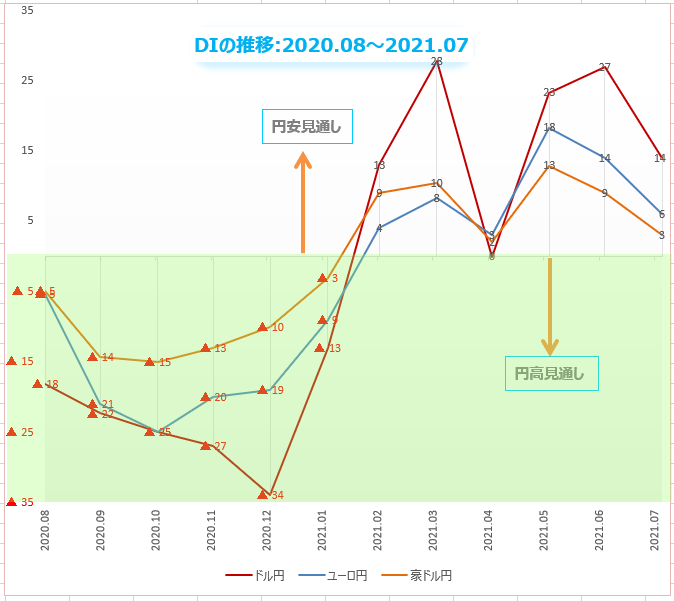

楽天DIとは、ドル/円、ユーロ/円、豪ドル/円それぞれの、今後1カ月の相場見通しを指数化したものです。DIがプラスの時は「円安」見通し、マイナスの時は「円高」見通しで、プラス幅(マイナス幅)が大きいほど、円安(円高)見通しが強いことを示しています。

「8月のドル/円は、円安、円高のどちらへ動くと予想しますか?」

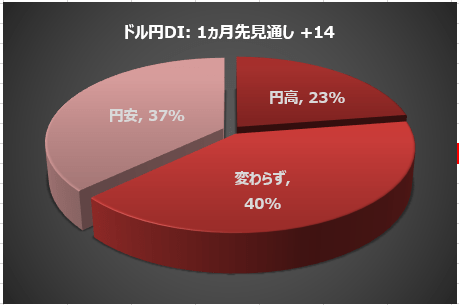

楽天証券が先月末に実施した相場アンケート調査によると、個人投資家4,106人のうちの約37%(1,519人)が、8月のドル/円は「ドル高/円安」に動くと予想しています。先月(45%)に比べると、円安見通しは8ポイント減りました。

一方で「ドル安/円高」予想は23%(927人)。先月(18%)に比べると、円高見通しは5ポイント増えました。残り40%(2,333人)は、「動かない(わからない)」でした。

ドル/円あるある?

ドル/円によくみられるパターンとして、月の第1週に発表される米雇用統計の直前あるいは直後の高値が、その月の高値になるというのがあります。その後は下げて月中から月末にかけて安値をつけると、再びそこから翌月の雇用統計を目指して上昇を始めます。

7月は、このパターンが出現しました。米雇用統計が発表された2日に約1年3カ月ぶりの円安水準である111.66円をつけ、これが7月の高値となりました。

8日には米長期金利の急低下と共に、110円も下に抜け109.53円まで下落。6月米CPI(消費者物価指数)が13年ぶりの高水準まで上昇したことで、 14日には110.70円まで反発。

ところが、パウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長が、金融引き締めに慎重な姿勢を崩さなかったことで、111円には戻れないまま、19日には109.06円まで下落して7月の安値をつけました。

感染力の高いコロナ変異株の拡大で世界景気回復が遅れるとの懸念で、マーケットが「コロナオン(コロナ感染拡大による投資家心理悪化)」になったことがドル売りを加速させました。

2営業日後の21日には110円台へあっさり戻し、さらに26日には110.59円まで上伸しましたが、またも111円手前で失速。

28日にはFOMC(米連邦公開市場委員会)を前にして、FRBのタカ派転向に備えた動きと中国政府の規制強化による株価下落を嫌気して109.58円まで下落。FOMC後には110.28円まで反発しましたが、FOMCが緩和縮小の時期を明示しなかったことが失望を誘い、7月最後の30日には109.36円まで下落しています。

ドル/円が今月も定番パターンで動くならば、8月の第1週に「8月の高値」をつけることもありえます。

アメリカの税金は、アメリカ製品を買ってアメリカ人の仕事を増やすために使う

バイデン大統領は4月、「米国における一世代に一度の投資」と銘打って、大インフラ投資計画を発表しました。1950年代の州間高速道路システムの建設以来、過去70年間で最大規模の計画になります。

バイデン大統領のインフラ投資計画は、橋や道路の建設といった「オールド・エコノミー」だけではなく、水道管交換や高速ブロードバンドなどの整備や人工知能(AI)など研究開発投資に、防衛関連以外としては過去最大の投資金額を見込んでいます。

バイデン大統領は「インフラ計画は中国との競争で不可欠」であると強調。インフラ計画には、中国からの部品供給の依存度を下げるために、半導体のサプライチェーン(供給網)強化も盛り込まれています。

バイデン政権が中国との対立姿勢を明確にしたことは、地政学的にも重要です。両国の緊張関係はトランプ前大統領時代よりも、高まったとも考えられます。

米上院の超党派議員グループは8月1日、インフラ投資法案を最終合意し、議会に提出しました。投資計画は、当初案から半分以下の1兆ドル規模まで縮小されました。

それでも十分に巨額ですが、それ以上に民主党と共和党が協力する「超党派」による合意に向けて前進したことに意義がありました。バイデン大統領はこの投資計画を、トランプ前大統領によって分断されたアメリカ政治を修復する象徴としたい考えがあるからです。

しかし、インフラ投資計画の立法化に向けた道筋には不透明さが残っています。民主党は、議会可決を目指すために「財政調整措置(リコンシリエーション)」を使うことも検討。上院の民主党と野党・共和党の議席数が50ずつで拮抗している上に、この提案について共和党側の支持が得られていないからです。

「財政調整措置」とは、上院の多数派が、優先順位が高いと見なす法案を強引に通過させるための仕組み。米上院では通常の法案審議において長時間の演説などで採決の遅延・阻止を狙う議事妨害(フィリバスター)が認められており、フィリバスター打ち切りを確保するには60票が必要。

つまり現在50議席の民主党は、少なくとも共和党議員10人を味方にしなければなりませんが、財政調整措置を用いれば単純過半数での採決が可能になる。つまり民主党は50人と議長のハリス副大統領の1票で事足りることになります。

米国の第1四半期の成長率は、1.9兆ドルの追加経済対策の効果で年率6.4%まで拡大。FRBは、このペースが今年いっぱい続くとみています。

過去70年間で最大規模となるインフレ投資計画は、米国の景気回復をさらに後押しするとの期待がありますが、支出は約8年間にわたって行われるため、(現金給付のような)即効的な成長効果は期待できないようです。

バイデン・インフラ投資計画には、財源をどうするのか、という大問題があります。1.9兆ドルの追加経済対策については、 速やかな経済成長を促すことによって財政赤字は減らすことは可能という考えのもと、イエレン財務長官は米国債発行で賄う考えです。

しかし、さすがにインフラ投資計画については、米債発行だけでは足りず増税は避けて通れない。インフラ投資は、資産の再配分であって、景気刺激策としての即効性はないと指摘される理由です。ただ、超党派の上院議員グループとの合意には法人税増税は盛り込まれていません。

コロナ対策による政府の債務増加は、米国だけではなく、世界共通の問題となっています。失業給付金やワクチン代(一人4,000円ともいわれる)やそれにかかわる人件費などのコスト、景気刺激策としての「Go To トラベル」などは、最終的に国民が負担するのです。

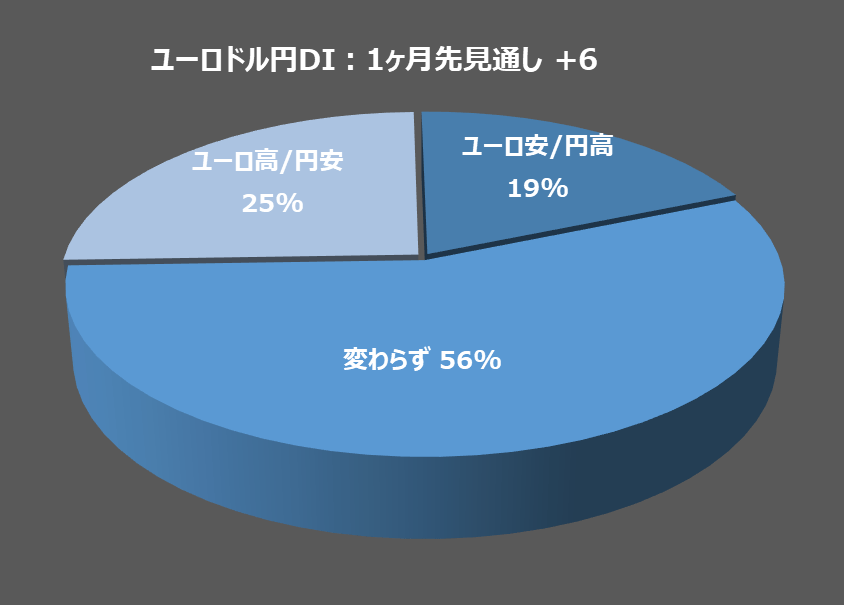

楽天証券が実施した相場アンケート調査によると、個人投資家の25%が8月のユーロ/円は「ユーロ高/円安」に動くと予想しています。ユーロ高見通しは、先月(29%)に比べると4ポイント減りました。

「ユーロ安/円高」予想は19%。先月(16%)に比べると、ユーロ安見通しは3ポイント増えました。残り56%は「動かない(わからない)」でした。

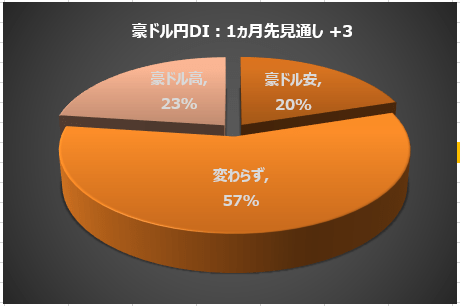

楽天証券が実施した相場アンケート調査によると、個人投資家の23%が8月の豪ドル/円は「豪ドル高/円安」に動くと予想しています。豪ドル高見通しは、先月(25%)に比べると2ポイント減りました。

「豪ドル安/円高」予想は20%。先月(16%)に比べると、豪ドル安見通しは4ポイント増えました。残り57%は「動かない(わからない)」でした。

今後、投資してみたい金融商品・国(地域)

楽天証券経済研究所 コモディティアナリスト 吉田 哲

今回は、毎月実施している質問「今後、投資してみたい金融商品」のうち、「国内株式」「外国株式」「投資信託」を選択した人の割合に注目します。

当該質問は複数回答可で、選択肢は、国内株式、外国株式、投資信託、ETF、REIT(リート:上場不動産投資信託)、国内債券、海外債券、FX(外国為替証拠金取引)、金やプラチナ地金(金)、原油先物(原油)、その他の商品先物(その他の商品(コモディティ))、金先物取引(カバードワラント)、特になし、の13個です。

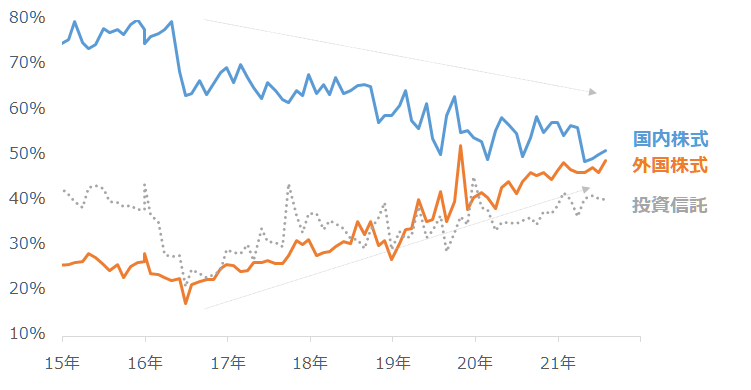

図:質問「今後、投資してみたい金融商品」で、「国内株式」「外国株式」「投資信託」を選択した人の割合

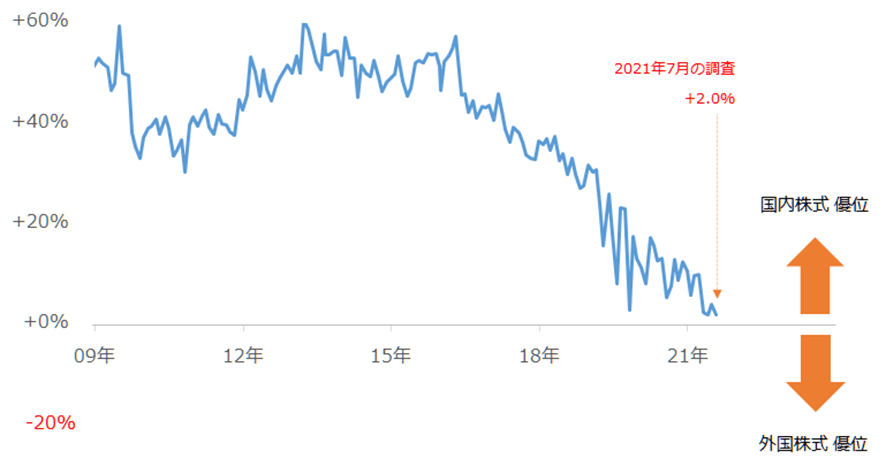

7月の調査では、「国内株式」を選択した人の割合は51.07%、「外国株式」は49.03%、「投資信託」は40.38%でした。「国内株式」と「外国株式」の差は、統計史上最も小さい2.05%となりました。(小数点第3位を四捨五入)

2016年6月に行われた英国のEU(欧州連合)離脱を問う国民投票で、英国国民がEUを離脱することを選択したため、関わりが深い主要な先進国で強い不安感が広がり、世界中で株安が発生しました。グラフの通り、これをきっかけに、「国内株式」「外国株式」「投資信託」を選択する人の割合は、低下しました。

しかし、同年に米大統領選に勝利したトランプ氏が、法人税減税など、株高に資する策を次々に打ち出したことで、米国株は高値を更新する展開となりました。米国株の高値更新は、日本国内における米国株ブームの火付け役となったと、考えられます。

スマホで手軽に取引できるようになった点も加わり、この頃から「外国株式」を選択する人の割合はどんどんと上昇していきました。こうした中、「国内株式」を選択する人の割合の低下が同時進行し、以下のとおり、「国内株式」と「外国株式」を選択した人の差は、ほとんどなくなりました。(先述のとおり、7月時点で差は2.05%)

図:「国内株式」と「外国株式」を選択した人の差

「国内株式」を選択する人の割合が低下している理由は、「外国株式」の急速な人気化に加え、「投資信託」に関心が集まっていることが挙げられると、筆者は考えています。「投資信託」を選択する人の割合は、英国での国民投票時に低下しましたが、その後は「外国株式」と同様、「国内株式」の低下を横目に上昇しています。

株式市場が不安定化していたり個別銘柄を探しにくい環境にあったりする時、ファンド名に分かりやすいテーマ名が記されている「投資信託」は、物色されやすくなると考えられます。例えば、株式市場が全体的に不安定化している中で、将来有望とみられるESG関連の商品を探そうとした時、ESGに関連する個別株を探すよりも、名前にESGの文字が入っているファンドを探す方が簡単です。

また、投資信託が「金融のプロ」が運用している点は、近年急増している投資初心者の方たちが、投資の第一歩として「投資信託」を選ぶ動機になっているとみられます。ファンド名に、聞き覚えがある著名な会社の名前が含まれていれば、なおの事、「投資信託」を選択する動機が強まるでしょう。

こうした「投資信託」をめぐる環境や、近年、投資初心者の参入が急増している点が、「国内株式」低下・「投資信託」上昇を加速させる一因になっていると、考えられます。

目先、統計史上初めて、「国内株式」を選ぶ人の割合が「海外株式」のそれを下回る可能性が出てきています。引き続き、本稿で述べた、「国内株式」「海外株式」「投資信託」選択する人の割合の推移に、注目していきたいと思います。

表:今後、投資してみたい金融商品 2021年7月調査時点 (複数回答可)

| 投資対象 | 割合 | 前回比 |

|---|---|---|

| 国内株式 | 51.07% | △ 0.76% |

| 外国株式 | 49.03% | △ 2.69% |

| 投資信託 | 40.38% | ▼ 0.07% |

| ETF | 33.68% | △ 1.31% |

| REIT | 14.83% | ▼ 0.11% |

| 国内債券 | 4.43% | △ 0.20% |

| 海外債券 | 7.06% | △ 0.34% |

| FX(外国為替証拠金取引) | 7.04% | ▼ 0.28% |

| 金やプラチナ地金 | 13.35% | ▼ 1.96% |

| 金先物取引 | 2.58% | △ 0.16% |

| 原油先物取引 | 1.66% | △ 0.10% |

| その他の商品先物 | 1.75% | ▼ 0.15% |

| 特になし | 7.70% | △ 0.15% |

| 出所:楽天DIのデータより筆者作成 | ||

表:今後、投資してみたい国(地域) 2021年7月調査時点 (複数回答可)

| 国名 | 割合 | 前回比 |

|---|---|---|

| 日本 | 32.76% | △ 1.97% |

| アメリカ | 72.82% | △ 0.76% |

| ユーロ圏 | 8.91% | △ 0.98% |

| オセアニア | 4.04% | ▼ 0.14% |

| 中国 | 14.10% | ▼ 0.84% |

| ブラジル | 2.75% | △ 0.57% |

| ロシア | 1.61% | △ 0.34% |

| インド | 23.67% | △ 1.12% |

| 東南アジア | 16.56% | ▼ 0.63% |

| 中南米(ブラジル除く) | 1.85% | △ 0.16% |

| 東欧 | 1.66% | △ 0.18% |

| アフリカ | 7.16% | △ 3.07% |

| 特になし | 5.38% | ▼ 1.02% |

| 出所:楽天DIのデータより筆者作成 | ||

本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。