座談会での強気派と弱気派の意見

たまには相場の話をしよう。現在(2021年3月)の株価はバブルなのだろうか?

先日、ある雑誌の企画で、昨今の日米の株価がバブルであるか否かをテーマとする座談会に参加した。参加者は強気派の証券会社経営者(以下「強気氏」)、弱気派の学者(以下「弱気氏」)、そして両論の中間の筆者の3人だった。現在及び今後の株価について考える上でなかなか示唆的だった。

強気氏の意見は、現在、中央銀行の金融緩和とコロナ対策としての政府の財政支出により市中にお金が大量に出回り、「お金の価値に対する逆バブル」が起こっていて、株式や暗号資産のような供給の限られた資産の価格が上昇しており、現在の世界の主な中央銀行や経済閣僚のメンバーをこの「カネ余り」状況がしばらく変化するとは思えないので、株価は上昇しやすいはずであり、現状はバブルではない、というものだった。

一方、弱気氏は、バブルとは、株価水準云々以前に、「他人がまだ買うだろうから、自分も株を買う」という動機で株が買われる状態であり、米国のゲームストップ株を巡る諸々の現象などを見ると、現在既に佳境に入っており、株価はいつ大幅に下落してもおかしくない、即ち、「現状の株価はバブルだ」と考えるべきだというものだった。彼は、株式市場における心理の要因を重視している。

筆者の意見は、現状の株価形成要因はバブルの特色を十分に備えており、また株価は高過ぎる水準に入り始めているが、バブル形成の要因が強固であることから、株価の上昇はまだ続く公算が大きいのではないか、というものだった。両者の折衷案とも言えるが、具体的な株価レベルを気にするべきだという点がお二人と異なっている。

さて、鼎談は勝ち負けを目的とするものではないが、強気氏の「お金に対する逆バブル論」は、何らかの不自然な力でお金と株価との相対関係が変化しているということを述べており、現状の株価にバブルの要素が含まれているということなので、現状の株価が「バブルである」ということについては、3人の意見が一致したと見ることができるのではないか。

また、株価上昇の原因が、先進国の金融・財政政策による「カネ余り」であるという点については、3人の意見は完全に一致していた。

以下、バブルの特徴的な要素の幾つかについて、検討してみよう。

バブルの「特徴」に関する点検

1.借金の主体

以前にこの連載でも述べたように、バブルは、過剰な借金が資産への投資に回ることで起こる現象だ。

1980年代後半の日本のバブルでは、借金で「財テク」(財務テクノロジーを略した言葉。株式等での運用で収益を稼ごうとする事業会社の行動を指す)に励んだ企業や、不動産開発に借金を重ねたデベロッパーなどが借金の大きな借り手に育ち、その後バブルが崩壊することによって返済が難しくなって、貸し手(主に銀行)の健全性に危機が及ぶようになって、日本経済の長期停滞の大きな原因になった。

サブプライム危機を経て、リーマンショックに及んだ世界金融危機の前のバブルでは、主に米国で信用力の弱い借り手が借金できる仕組みが稼働して、住宅に過剰な投資が流れたのがバブルを発生させた「無理な借金」の源だった。

信用取引などの経験のある方は実感できるだろうが、借金をして作った投資ポジションは「弱いポジション」であり、値下がりを堪えて持ち続けることが難しい。振り返ると、日本のバブル時の財テクも不動産投資も、また、米国のサブプライム層の住宅ローンも「弱いポジション」だった。

今回の株価上昇を振り返ると、2019年末くらいまでの主に米国株の上昇は「社債等で資金調達した企業の自社株買い」といった、企業が財務的な健全性を損なうような借金が見られた点に懸念があったが、この状況はコロナの問題で一変した。

特にFRB(米連邦準備制度理事会)と米国政府は、信用リスクのある債券までも購入対象とすることによって資金を供給し、その結果、借金の主体が、企業から政府(財政学的には中央銀行も政府の一部だ)に置き換わった。

言うまでもなく、借金の主体として、民間企業や個人よりも先進国政府の方が強力だ。政府がお金を借りて、お金を使い、これが株式等の資産への投資に回るという資金循環は続くのではないか(むしろ、止められないのではないか)という、先ほどの鼎談の強気氏の見解には一定の説得力がある。

2.リスクを過小評価させる仕組み

本格的なバブルが形成されるためには、投資の主体が、現実にある以上に「リスクはそれほど大きくない」と思い、リスクを過小評価するようになる仕掛けが必要だ。

かつての日本のバブルの場合、財テク運用には信託銀行や投資顧問会社による利回り保証(通称「握り」。かつても今も違法である)があったし、不動産投資には日本の地価は下がらないという「土地神話」があった。リーマンショックに至るアメリカのバブルにあっては「高度な証券化テクノロジーによって」リスク分散されているので不動産投資を証券化した商品のリスクは小さいとする金融テクノロジーへの過剰な信頼があった(格付け会社も自分たちの商売のために証券化商品への高格付けを乱発した)。また、それ以前の過程で、ネットバブル崩壊後の2000年代の前半期を通して、市場や経済の調子が悪くなれば、グリーンスパン議長(当時)が率いるFRBが金融緩和で何とかしてくれるだろうという通称「グリーンスパン・プット」が市場関係者の間で頼りにされていた。

今回はどうか。

先の鼎談の強気氏は、世界の政府や中央銀行の要人たちが「百戦錬磨の強者」たちなので、簡単にお金を引いて(=引き締めの金融政策に転じて)しまう可能性は小さいし、特にコロナ禍を背景にそれは無理だと論じていた。

「グリーンスパン・プット」に似たネーミングを考えるなら、「中銀(中央銀行)プット」とでも呼ぶべきリスクを小さく評価する仕組みが働いているように思われる。

筆者の思うに、確かに「中銀プット」は働いている。昨今話題になっている日銀のETF(上場投資信託)買い入れに関しても、市場関係者の多くは「株価が大きく下がったら、日銀がETFを買ってくれるだろう」と考えているように見える。

但し、かつての「グリーンスパン・プット」がいつまでも有効ではなかったように、「中央銀行プット」が失効することが将来起こる可能性はいくつかの場合にあり得る。

1つは、インフレ率が中央銀行の目標である「2%」を大きく上回るようになった場合だ。この場合には、中央銀行は金融緩和の理由の一部を失い、同時に将来のインフレに対する責任を意識せざるを得なくなる。

加えて、失業率が政府・中央銀行にとって十分に下がるくらい(米国だと4%割れくらいか)の景気の過熱が訪れた場合、中央銀行は金融の引き締めに動く可能性がある。

また、特に「財政再建」に熱心な官僚や国会議員の多い日本の場合、財政を引き締める可能性があり、この場合には金融環境が実質的に引き締めに向かうリスクがある。

強気派の論者が「中銀プット」に強い信頼を寄せているらしい現状は、定性的に見てバブルの性格を持っていると言える。

3.激しい値動きや仕手戦

先の座談会に出席された弱気氏が指摘した、激しい値動きや、ゲームストップ株を巡る投機的な動きなどがバブルの兆候であるという考え方についてはどうか。

この考え方について、筆者は経験的にも理屈の上でも「一理ある」と思う。日本のバブル期にあっても、1988年、1989年と、日経平均の値動きが荒くなっていた。

バブルの状態で株価の動きが荒くなることには理屈がある。ファンダメンタルな投資価値を離れて株価が上昇すると、「他人がさらに上値を買うだろう」との予測が株式を買う最大の材料になる。しかし、この理由で株式を買っている投資家は、「他人の気が変わること」を大いに恐れなければならないのだが、「他人の気持ち」はそれ自体が大いに不安定なものであることに加えて、自分がそれを正しく把握できているかについても自信を持てない。そして、株価が下がった時に「これ以下の株価は割安だから、持ち続けたら大丈夫だ」と考えられるアンカー(錨)のような株価が近くにない。すると、更に値下がりし、これを取り返す機会が乏しいのではないか、という恐れからパニック的な売りが発生しやすい。

こうした心理を伴う短期的な急落局面に時々見舞われながら、しかし、「カネ余り」を背景に気がつくとじわじわと株価が上がって来るというような動きが、バブル期の株価にあっては典型的だ。

ゲームストップ株にあったような、古い言葉で言うと「仕手戦」は、株価がバブルでなくとも局地的には起こるが、バブルの時期は新規の市場参加者が増えることもあり、派手な動きになりやすい。

日本のバブルの経験を振り返ると、「本格的なバブルは、この程度の生やさしいものではない」と筆者は思うのだが、日経平均の値動きが荒くなることは、「バブルっぽい」環境の状況証拠の1つであると考えていいと思う。

また、米国にあっては、将来の企業買収を目的として、「箱」だけを用意して上場して資金調達するSPAC(特別買収目的会社)の存在などは、いかにも「バブルっぽい」。

4.バブルで儲ける「悪い人」の存在

バブルの最中にあっては、バブルを利用して大いに儲ける経済倫理的に疑問を呈したくなるような人々が活躍することが多い(合法である場合も、違法である場合もある)。彼らは、実社会にあってバブルを駆動するエンジンとなる。

日本のバブルや米国のサブプライム・バブルにあっては、金融業者や不動産業者が一時大いに儲けた。今回のバブルに、この種の「悪い人」はいるか?

筆者は、今回はいつもバブルに顔を出す金融業者に加えて、自分で自社のストックオプションを持ちながら、自社株を買って株価を上げようとしている米国企業のCEOたちが、新たなバブルの「悪い人」として登場していると思っている。彼らの強欲はなかなかのものだ。

もちろん、社債を束ねて証券化商品を作る金融マンや、その証券化商品を運用対象にする運用マンも今回のバブルの恩恵を受けている。企業CEOを含めた三者の利害で結ばれた「バブルの輪」は強力だ。

「政府・中央銀行のおかげ」だけで出来ているバブルではないように思うし、この関係はまだ強化される余地がありそうだ。即ち、行き過ぎになりやすい。

筆者が現在形成中だと思っているバブルが、「もう終わり」ではなく、「まだ続く」公算が大きいと考える理由の1つだ。

但し、社債市場とバランスシートを弱体化させた企業は、バブルが決壊する場合の1つの要因になり得るので注意しておきたい。

問題は株価の「水準」だ

筆者は、強気に立つにせよ、弱気に立つにせよ、株価を材料だけで判断するのではなく、何らかの判断基準に基づく「水準」として判断する必要があると考えている。

先の鼎談で強気氏は「そもそもPER(株価収益率)の平均が例えば15倍だったとしましょう。じゃあなぜ15なのか。5ではないのか。科学的な根拠があるわけではないんですよ。市中のお金の量が桁違いに多くなった中で、PERが20とか25になったとしても、それはそういう時代になったということだと私は思います」とおっしゃったのだが、株価水準に対する過去の通説を根拠がないと否定し、「今回はちがう」という氏の立論には、バブル期に特有に見られる「勇ましい新説」に似た臭いを感じる。

尚、強気氏は、米国や日本の良くマネージされたグローバルな大企業は大きな利益を稼いでおり健全だと評したが、株式時価総額のGDP(国内総生産)に対する比率(いわゆる「バフェット指数」だ)は未曾有の高水準に達しており、これは、利益が少数の大企業に集中していて、企業全体としての利益成長を投資家の期待通りに実現できるほど、経済に力がないことを意味している可能性が大きい。

さて、堂々と「科学」と言えるほどのものではないが、株価にも多少の理屈や相場はある。

株価の判断基準として最も汎用性が高い尺度は「益利回り」(株価に対する1株利益を利回りとして把握したもの。PERの逆数の年率%表示)だろう。利益が株主のものだとして、株主が提供している資本に対していくらの利益で報われているかを利回りとして測る尺度だ。

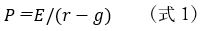

あるべき株価の最も簡単なモデルは、株価(P)を、1株利益(E)、割引率(r)、利益成長率(g)で表す以下の式だ。

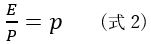

ここで、割引率の中身を、その時のリスクのない金利(i)とリスク・プレミアム(p)に分解すると、r=i+pだが、これを(1)に代入し、さらに金利(i)と利益成長率(g)が等しいと仮定して式を整理すると、以下の関係が得られる。

金利(特に長期国債利回り)と利益成長率の関係については、現在は金融緩和政策を背景に金利が人為的に低く抑えられているが、企業の利益成長率を経済成長率と長期的に同水準だと考えた場合、政府債務の対GDP比率を一定に保つ条件として、「長期的に正常な関係としては」両者が概ね一致すると考えることはそう不自然ではない。

あるべき株価を考える上では、特殊な状況だけを前提とするのではなく、長期的に維持可能なノーマルな状態を想定しなければならない。しかし、現在のように長期金利までが金融政策の対象としてコントロールされると、「正常な金利」を把握することが難しい点が投資家の悩みの一つだ。

上記のような意味で金融政策が正常化したあかつきには、株式の益利回り(E/P)とリスク・プレミアム(p)は等しくなる。

さて、読者は、株式運用のリスクを負担するに当たって、リスク無しの金利に付加される年率何%の追加的利回り(=リスク・プレミアム)を求めたいと思われるだろうか。

世間相場として機関投資家の運用計画などを参考に見ると、概ね5%から6%くらいの数字が想定されることが多い。

益利回り6%に相当するPERは約16.7倍で、益利回りが5%なら20倍になる。これまで米国では、S&P500指数のPERが20倍を超えると、割高だと言われ始めることが多かった。

ここで、株式のリスクを負担するにあたって期待できるリスク・プレミアムが4%になると、少々割りが悪いような、息苦しいような感じがしないだろうか。さらに3%まで低下すると、この息苦しさはさらに強化される。そうした状況に人々が慣れて、「新しいノーマル」の状況が定着する事があるかも知れないが、過去を振り返ると、投資家は長期的には小さなリスク・プレミアムに耐えられないように思われる。

PER25倍で益利回りは4%、益利回りが3%になるためにはPERは約33.3倍となる。日経平均が3万円に対する現在のPER(日経新聞予想基準、3月19日現在)は概ね25倍くらいだ。

現状の株価はバブルの領域に「入り始めたくらい」というのが、現時点での筆者の判断だ。本連載で何度か書いてきた「山崎式経済時計」の喩えで言うと、株価は11時と12時の間にあるのではないだろうか。

但し、現在のバブルの背景にある要因の強固さと、バブルが終わる「きっかけ」(主に何らかの金融引き締め)がまだ直ぐそこには見えていないことを思うと、バブルは「もう終わり」ではなく「まだ続く」公算が大きいのではないだろうか。

最後にお断りしておくが、筆者の相場判断など、全くあてになるものではない。投資については読者ご自身で判断していただきたい。

但し、大まかな理屈に基づく期待と経験則から申し上げると、読者にも(プロである人も含めて)相場のタイミングを適切に判断することは難しいので、市場の予測に基づいて株式保有額を大きくは調整することなく、ご自身にとって適正なリスク額近辺の株式保有を長い期間続けて、「リスク・プレミアム」の実現を期待するのが大凡の得策だろうと思う。投資の本質は、長い時間を掛けた「リスク・プレミアムのコレクション」だ。

本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。