OPECは1960年9月14日、イラクのバグダッドで誕生した

OPECとは、Organization(組織) of Petroleum(石油) Exporting(輸出) Countries(国々) の頭文字を並べた単語で、「石油輸出国機構」と訳されます。

1960年(昭和35年)9月14日のことでした。同年9月10日(土)からはじまった“バクダッドでの会合”の最終日の14日(水)。イラン、イラク、クウェート、サウジアラビア、ベネズエラの5カ国は、OPECを立ち上げました。

翌1961年1月、ベネズエラのカラカスで行われた会合で、組織の規則が承認されました。以降、何度も規則の改定が行われてきましたが、改定の履歴を見る限り、組織の主な目的が書かれている箇所(Article2)については、ほとんど当時のままです。

組織の主な目的

A組織に加盟する国々の石油に関わる政策を調整し、加盟する国々個々の利益を組織で保護するための最良の手段を決定すること。

B加盟国に及ぶ、有害で不必要な変動要因を排除し、国際石油市場における価格の安定を確保する方法を模索すること。

C常に、消費国へ効率的、経済的かつ定期的に石油を供給し、石油産業に投資している人々に公正な見返りを提供すること。

出所:「OPEC Statute」Organization and Objectives Article 2より、筆者翻訳

これらの組織の目的から、5カ国の創始者がOPECを創った背景がうかがえます。1番目と2番目(AとB)には、自国で生産された石油は自国のものであり、国際的な石油価格の決定は生産国が関わるものである、という趣旨が記されています。

これは当時、産油国で生産された石油とその価格を牛耳っていた石油メジャー(国際石油資本)から、自分たちの権利を取り返すことを宣言する内容と言えます。

3つある組織の主な目的の1番目と2番目にあることから、石油メジャーから権利を奪還し、自らの独立性を保つことが、組織の最優先事項に位置付けられていると言えます。消費国と石油産業に投資をする投資家への配慮は、その次に記されています。

ペルシャ湾の産油国を含め、資源に国家の収入の大部分を依存する国を、レンティア国家と表現することがあります。レント(rent)は、金利や家賃、地代、使用料などの、労働による収入ではない収入を指します。

レンティア国家は、その国で生産されるモノ、そのモノから作られた製品、あるいはそれらに関わる権利などによって、継続的に収入を得られる構造になっている国です。創始者らは、このような構図の国と言えます。

規則の冒頭の組織設立のあらましが書かれている箇所(Article1)には、“恒久的な政府間組織として作成 政府代表者会議の決議に従って”とあり、国家間の枠組みで、取り組むことが明言されています。レンティア国家的な創始者らが、いまから60年前、石油メジャーから自分たちの権利を取り返すことを目指して作ったのが、OPECだったわけです。

以下より、そのOPECの原油生産量の推移を振り返ってみます。

高水準の原油生産量・埋蔵量のシェアを背景に、原油市場に強い影響力を行使してきた

OPEC加盟国は2020年9月時点で13カ国です。この5カ国ではじまったOPECは最大15カ国となったことがありました。以下は、現在の加盟国と過去の加盟国の原油生産量と原油の確認埋蔵量です。

図:現・旧OPEC加盟国の加盟期間、原油生産量、原油確認埋蔵量

※確認埋蔵量とは、現在の技術で、経済的に採取できる埋蔵量を指す。技術向上や価格上昇で損益分岐点が変動すると確認埋蔵量も変化する。

1960年の設立以降、中東のカタール、UAE、北アフリカのリビアとアルジェリア、西アフリカのナイジェリアとガボン、南米のエクアドル、東南アジアのインドネシアが加盟し、組織がどんどんと大きくなっていきました。先述のレンティア国家の要素を持つ国が目立ちます。

また、2017年1月に非OPECとの協調減産が始まり、非OPECとして減産に参加していた赤道ギニアが同年、コンゴ共和国が翌年加盟し減産に参加するOPEC加盟国が増えました。

一方、脱退した国もあります。組織の規定では“実質的に純輸出国であること”が加盟の条件として明記されています。経済発展が進んだことなどを背景に、原油の輸入量が増加したインドネシアは2016年12月に脱退しました。

その他、カタールは天然ガスの開発に注力するとして2019年に、エクアドルは中国への債務返済のため、原油生産量を人為的に減少させる減産に賛同できなかったことなどで、2020年に脱退しました。

OPECは加盟国が入れ替わりながら、60年という歳月を過ごしてきたわけですが、旧加盟国が脱退した理由を振り返ると、“時代の流れ”がOPECという組織にも、強く影響したことがうかがえます。

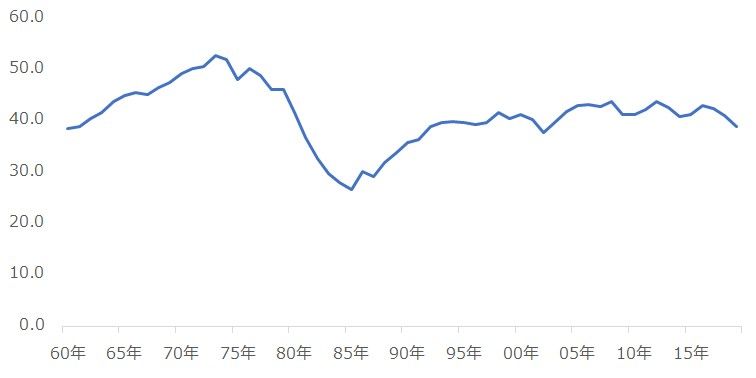

現加盟国の原油生産量と原油の確認埋蔵量のシェアを見ると、原油生産量が39.0%、確認埋蔵量が79.1%と、ともに大きな割合を占めています(2019年時点)。このシェアの高さが、市場への“影響力”・“発言力”の強さの背景と言えると思います。以下のとおり、OPECの原油生産量のシェアは、おおむね40%前後で推移してきたことがわかります。

図:OPECの原油生産量のシェアの推移

しかし、振り返れば、自ら決めた生産量の割り当て量を守らないことが常態化していた

以下はOPECの原油生産量の推移です。厳密には、生産量を割り当てられた加盟国の原油生産量の合計です。また、赤い点線は、各国に割り当てられた生産量の合計です。

図:OPECの原油生産量の推移と、割り当てられた生産量の上限の合計 単位:千バレル/日量

青の折れ線は、OPECの原油生産量の推移です。OPEC発足直後から急激に原油生産量が増加しています。OPEC発足後、加盟国が増加したこと、石油メジャーとの交渉を進め、少しずつ自らの意思で原油の生産を行うことができるようになったことを示しています。

1980年代に入ると、急激に原油生産量が減少します。原油価格が下落したこと、そして世界の石油の需給バランスを安定化させるという、いわば原油供給における“調整弁”の役割を果たすべく、原油生産量を減少させたとみられます。OPECがこのような動きをすることから、市場は“スイング・プロデューサー”と呼びました。

生産量の調整役であることが、世界に知られたOPECは、1982年4月、統計上初めて、“生産量の割り当て”を導入します。その時の需要の状況に合わせて生産量を調整することとし、加盟国ごとに生産量の上限を決め、極端な増産を行わないと決めたのです。

基本的には、加盟国ごとに上限があるのですが、時には、加盟国ごとではなくOPEC全体で上限を設定したり、一部生産量の割り当てを行わない例外国を作ったりしました。現在行われている原油の減産では、イランとリビア、ベネズエラが生産量の割り当てがない、減産免除国です。

1982年に生産割り当てが始まって以降、対象国の原油生産量と割り当てられた生産量の上限を見てみると、ほとんどの月で、生産量の方が多いことがわかります。筆者の推定では、1982年4月以降、2020年7月まで、生産量の割り当てがなされた440カ月のうち、割り当て量の上限を生産量が下回ったのは、44カ月でした。自ら決めた割当量を順守したのは10%と推定されます。

自ら決めたことを行わないことが、常態化していたわけです。近年、OPECの市場への影響力が低下しているのではないか、という議論がなされることがありますが、影響力が低下したとみられる最も大きな理由は、自分たちで決めたことを守らないこと、にあると筆者は考えています。

内外で、OPECの影響力の低下が起きた

OPECと非OPECの協調減産(OPECプラスと呼ばれる、OPEC側13カ国、減産に参加する10カ国の非OPEC諸国の合計23カ国での協調減産)は、2017年1月から始まり、数度、期間を延長したり、削減量を変更したりして、2020年4月の一時中断をはさみ、今に至っています。

この間何度も、非OPEC側の代表格であるロシアとOPEC側で折り合いがつかない事態が発生しました。交渉が難航するたびに、徐々にロシアのOPEC側への影響力が強くなってきたと言えます。それまで、減産の方針については、OPEC側で決定した内容を非OPEC側が追認して合意してきたものの、現在では、OPEC側だけで合意できない事態になっています。

今年(2020年)3月の臨時総会で、5月から再開する減産の内容を合意しましたが、合意をみたのはOPEC総会ではなく、OPEC・非OPEC閣僚会議でした。6月の総会でもOPEC総会ではなく、非OPECとの会議で7月も5・6月と同様の削減量とすることを決定しました。

OPECがOPECプラスの協調減産をリードできていない、OPECだけで物事を決められない、などの事態になっているとみられ、OPEC単体の存在意義は薄れ、ロシアを含んだ“OPECプラス”が、かつてのOPECのような存在になっていると言えます。

また、OPEC外に目を向ければ、地球環境に配慮するムードが日に日に強くなり、石油の存続を危ぶむ声が出始めています。“石油の時代は終わった”と述べるアナリストもいます。このような外部環境の変化もまた、石油を生きることの柱にしているOPECの影響力を低下させる要因になっていると、考えられます。

発足から60年たった今、OPECは何を思っているのでしょうか。地球環境への配慮、再生可能エネルギー技術の飛躍的な発展、原油の金融商品化、ポピュリズムの台頭、新型コロナのパンデミック化など、60年前には想像もつかなかった世界を、OPECはどのような目で見つめているのでしょうか。

石油との付き合い方。先進国は“共存”、新興国は“先端技術模索時の足がかり”

石油の時代が終わったかどうかを議論するのは、時期尚早だと筆者は考えています。

先進国、特に欧州で盛んに議論されている、“e-Fuel(二酸化炭素と水素の合成液体燃料)”は、ガソリンや軽油に混合して使用されることが念頭に置かれていると報じられています。このe-Fuelを用いた燃料が普及することは、一定程度、化石燃料の需要が残ることを意味します。

サトウキビやトウモロコシなどから作られるバイオエタノールと同様、あくまでも化石燃料由来のエネルギーをメインとして、再生可能燃料を混合させるわけです。欧州の“自動車業界”がe-Fuelを推進するのは、自らの業界を守る意味もある、との声もあります。日本でも、欧州と同様、トヨタやホンダ、日産などが研究に着手したと報じられています。

電気自動車(EV)のエネルギー源は電気ですが、その電気はどのようにして作られているのか? と考えれば、化石燃料由来がまだまだメインです。それを考えれば、EVとて完全にクリーンな自動車とは言えません。

自動車業界、とくに内燃機関に携わっている企業にとって、現在の技術を継続して活かすことができるという意味で、e-Fuelの開発・普及は朗報といえるでしょう。欧州や日本の自動車業界の後押しがあれば、e-Fuelの普及が進み、同時に、化石燃料の使い道も残る可能性が高まります。これはまさに、先進国で起こり得る化石燃料との“共存”と言えるでしょう。

また、新興国の一部では、まだまだ石炭をメインのエネルギー源としている国があります。一足飛びに、石炭から再生可能エネルギーに移行することよりも、まずは先進国がかつてそうだったように、石油や天然ガスに移行し、その後再生可能エネルギーに移行することが、現実的であると思います。

このように考えれば、世界で石油が使われなくなる日は、当面来ない、つまり、石油の時代が終わったかどうかの議論はできる段階にない、と言えるでしょう。

原油相場は、株価下落により不安定化しつつも、長期的には緩やかに上昇するとみる

足元、株価の乱高下により、原油相場の変動率も大きくなっています。短期的にみれば、まだ不安定な状況が続く可能性がありますが、株価が持ちなおせば、原油相場も持ち直すと、筆者は考えています。

すでに、原油はETF(上場投資信託)などを通じ、さまざまな投資家の重要な投資対象となっていることから、急落を避ける投資家からのバイアスは、少なくともOPECが発足した60年前よりもかかりやすくなっているとみられます。

乱高下はあるにせよ、長期的にみれば、緩やかに上値を伸ばす展開になるのではないか、と現段階では考えています。これまで程ではないものの、OPECも石油も、社会の重要な一因として生き続けていると考えます。

[参考]具体的な原油関連の投資商品

国内ETF/ETN

投資信託

外国株

本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。