進むキャッシュレス社会。改刷は旧札廃止の布石?

今回の改刷で1万円札が最後になるかもしれないと考える方もいらっしゃるようです。確かに、現金は匿名性が高く、違法取引や脱税に使われることが多いため、世界的に高額紙幣を廃止する流れがあります。

また、紙幣がなくなるかはともかく、キャッシュレス決済は進みます。ただ、2024年度に1万円札が改刷されれば、その後の5年程度で新しい1万円札が廃止されるとは考えられず、今後10年以上、1万円札はあり続けると思います。

むしろ、2024年度の改刷を見据えた場合、発行停止になっているにも関わらず、紙幣としての効力が残っている「旧札」を廃止すべきという声が大きくなると考えられます。現時点で財務省は、「現行の日本銀行券が使えなくなる」などを騙った詐欺行為(振り込め詐欺など)にご注意ください、と呼びかけていますが、いつまでも旧紙幣を残しておくと不都合が生じます。

日本銀行のホームページには、現在発行されていないが有効な銀行券が記されていますが、聖徳太子の1万円札はおろか、500円札や1885年に発行された1円札(大黒札)も現在有効な紙幣です。

これらの紙幣は強制通用力があるため、特契がない限り、どの紙幣も額面で決済に使えます。また、通常の銀行は原則として受け入れを拒否できないと解されています。

これまで旧札停止の議論は不人気で、1953年に1円未満を廃止したのを最後に長らく放置されてきました。法令を変更するコストに見合わなかったり、個人にとっても、遺品整理で見つかった紙幣が文字通り紙屑になると損をしてしまいます。それに、政治家も銀行もクレームをつけられたくありません。

最近、こうした流れを変えそうな事件が増えています。2019年4月9日の毎日新聞(偶然にも改刷が公表された日です)の報道によると、聖徳太子の旧1万円札(5億円分)を中国から密輸した女性が台湾で逮捕されています。アジア各国で「まだ日本で使える」と説明し、1万円あたり8,000~8,500円で売りさばいたと供述しています。記事によると同様の事件が2016年にもあったそうです。

紙幣刷新:日銀は損する?20年に一度と人選の理由。2,000円札空振りからの学び

1万円札の発行高は30年間で3倍に増えた!

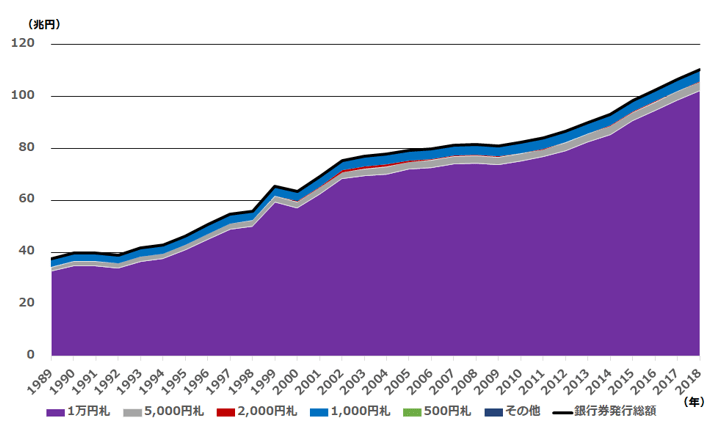

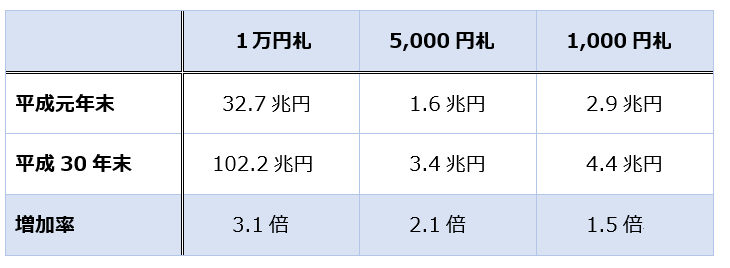

紙幣の技術と偽札を作る技術はイタチごっこ。まして、日本は1990年代後半の金融システムへの不安や、今日まで長らく続く低金利で、タンス預金が増加しています。1989年末(平成元年末)から2018年末(平成30年末)の日本銀行券発行高を券種ごとに見ると、1万円札は3.1倍、5,000円札は2.1倍、1,000円札は1.5倍に増えています。

▼日本銀行券発行高の推移

平成元年末と平成30年末の券種別発行高の比較

1万円札の決済需要は5,000円札や1,000円札の発行高と比例しており、それ以上の増加は貯蓄動機(タンス預金)と仮定すると、30~50兆円のタンス預金が存在することになります。預金金利が今のような水準のままであれば、2024年度にはさらに増加しますし、それら全てが旧札になります。

旧札の偽造が容易なのは明らかなので、改刷のタイミングで旧札を廃止することは利に適っているように思います。あくまでも仮説に過ぎませんが、案外、旧札廃止を見越して、5年という準備期間を設け、しかも、年末まで時間がある上期の発行なのかもしれません。

旧札廃止の経済効果は数兆円規模!?

金融機関や日本銀行の事務負担は大きくなりますが、旧札廃止の経済効果は数兆円規模に達する可能性があります。まず、タンス預金が有効活用されます。引き換えてもらった新紙幣の一部は再びタンス預金になるかもしれませんが、預金を通じて市中に回れば、経済に貢献します。また、脱税や違法取引による不正蓄財の洗い出しにも繋がります。

日本銀行や政府にとっては、旧札廃止で思わぬボーナスが手に入るかもしれません。というのも、日本銀行の負債に計上されている発行銀行券は市中で損耗した紙幣も計上されています。旧札廃止の期間までに金融機関に持ち込まれなかった紙幣も含めて、負債から除去できれば、発行銀行券総額の数%であっても、数兆円の負債が減ることになります。

その場合、負債が減った分を日本銀行の純資産の部に計上するのか、国庫に納付することになるかは政治案件となりそうですが、どちらにしても悪い話ではないと思います。日本銀行は保有するETF(約25兆円)と比べて自己資本が心許ないですので、中央銀行の財務基盤強化に繋がりますし、国庫に納付すれば国の予算が増えます。

改刷は周期が長く、毎回、色々なドラマや逸話が生まれます。今回は取り分け異例尽くし。日本銀行券発行高の膨張とタンス預金増加という事情も合わさって、今後、様々な議論が出てきそうです。

◆いっしょに読みたい

紙幣刷新:日銀は損する?20年に一度と人選の理由。2,000円札空振りからの学び

本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。